言語に関する能力をはぐくむに当たっては、読書活動が不可欠である。学校教育においては、例えば、国語科において、小学校では、児童が日常的に読書に親しむための指導内容を、中学校においては生徒の読書をより豊かなものにするための指導内容をそれぞれ位置付けるなど、各教科等において、発達の段階を踏まえた指導のねらいを明確にし、読書活動を推進することが重要である。もちろん、読書習慣の確立に当たっては家庭の役割が大きい。学校、家庭、地域を通じた読書活動の一層の充実が必要である。

(平成20年1月 中央教育審議会「幼稚園、小学校、中学校、

高等学校及び特別支援学校の学習指導要領の改善について」)

この答申では、言語に関する能力を高めるために、学校教育において日常的に読書に親しむことや、各教科の指導のねらいを踏まえた読書活動の充実が求められています。学校現場での、読書活動を充実させる環境作りとして、平成20年度の小学校学習指導要領の第4の4(10)には、「学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、生徒の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実すること」と書かれています(中学校学習指導要領総則第1章第4の2(11)、高等学校学習指導要領第5の5(11)にも同様の記述がある)。ここでは、学校図書館の活用を通して、子ども達の読書活動が充実していくことが求められています。また、学校図書館法でも司書教諭の配置が義務付けられ、学校図書館の整備が進められています。学校図書館に関すること以外にも、読書活動の重要性についてはこれまで多くの指摘がなされ、様々な活動が行われてきました。読書活動を推進する運動の中でも、「読書感想文」や「朝読」は、多くの学校で実践されている読書活動だといえます。

この答申では、言語に関する能力を高めるために、学校教育において日常的に読書に親しむことや、各教科の指導のねらいを踏まえた読書活動の充実が求められています。学校現場での、読書活動を充実させる環境作りとして、平成20年度の小学校学習指導要領の第4の4(10)には、「学校図書館を計画的に利用しその機能の活用を図り、生徒の主体的、意欲的な学習活動や読書活動を充実すること」と書かれています(中学校学習指導要領総則第1章第4の2(11)、高等学校学習指導要領第5の5(11)にも同様の記述がある)。ここでは、学校図書館の活用を通して、子ども達の読書活動が充実していくことが求められています。また、学校図書館法でも司書教諭の配置が義務付けられ、学校図書館の整備が進められています。学校図書館に関すること以外にも、読書活動の重要性についてはこれまで多くの指摘がなされ、様々な活動が行われてきました。読書活動を推進する運動の中でも、「読書感想文」や「朝読」は、多くの学校で実践されている読書活動だといえます。

|

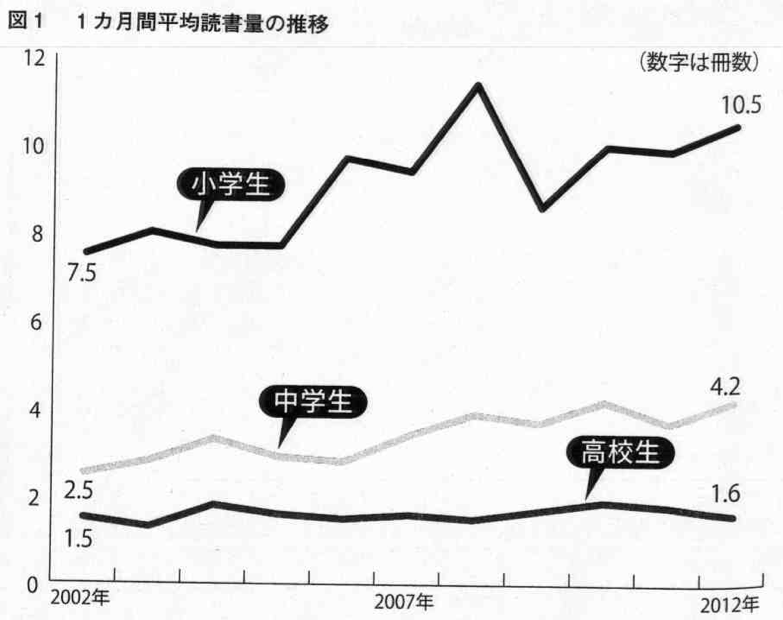

| 毎日新聞社『読書世論調査2013年版』 毎日新聞東京本社広告局 2013年 72頁。 |

しかし、子どもたちの読書の量ではなく質に着目すると、新たな課題が見出せます。例えば、同じ作家、ジャンル、シリーズの本だけを読み続けることは、類似した文章表現のパターンにふれ続けることになります。このような読書の仕方は偏読と呼ばれています。偏読を続けることは、多様な文章表現のパターンにふれる機会を失っているといえるでしょう。また、現在の子どもたちが親しんでいる本の中には、キャラクター性がもっとも重視されているものが増加しています。このように、子どもたちが実際読んでいる本の質は変容しているといえるでしょう。よって、子どもたちが読む本の質、そのものに私達は改めて目を向けていくことが必要となるのではないでしょうか。

私達は、読書量の増加をこれまでの読書活動の成果として受け止めると共に、更なる読書活動の充実を図るため、子ども達への指導や支援の方法を考えなければなりません。

そこで今大会では、このような問題意識のもとにテーマを「『読書活動の充実』に向けた環境づくり」といたしまして、子どもたちの読書活動における質の向上を図るためにどのような取り組みがなされているのか、これまでの指導法との変化も交えながら、現場や研究者など様々な立場の方々からの課題について討議したいと考えております。

会員の皆様の多数の参加をお待ちしております。