@¶|ìiÍ·×ÄiAU¶AYÈÈÇWÌ¢©ñðâí¸j éêèÌ_ð}îƵÄ\»³êĢܷBµ½ªÁÄSÄ̶|ìiÍ_ð}îÆ·é±ÆȵÉͳµ[»êðÇÝÆé±ÆÍūܹñB

½¬16Nx@Cm_¶

ñoúF½¬17N114ú

½¬16Nx@Cm_¶

Cm_¶èÚ

\\_ÌzÆq@ÆðĪ©èƵÄ\\

åã³çåw@åw@

³çw¤È@ê³çêU

êwêC@ìQ³²¤º

ûüc@vk

Í@¤Tv

@æPß@¤Ûè

@æQß@¤ÎÛ

@@æP@¤ÎÛ

@@æQ@ªÍÎÛƵ½ìiÌTvÆ»ÌR

@æRß@¤û@

æPÍ@æs¤

@æPß@uê¼ÆÌæs¤

@æQß@__Ìæs¤

@æRß@qªÍÌæs¤

æQÍ@úìi̪ÍÆl@

@æPß@w½é©xɨ¯é_ÌzÆq@

@@æ1@w½é©xÌæs¤

@@æQ@w½é©xɨ¯éêÊ\¬

@@æR@q̪ުÍÌÚ

@@æS@w½é©xÌq̪ުÍÉæél@

@@æT@w½é©xɨ¯éÁ¥IÈqÉ¢ÄÌl@

@@æU@w½é©xɨ¯é_ÌzÆq@

@æQß@wÔÜÅxɨ¯é_ÌzÆq@

@@æP@wÔÜÅxÌæs¤

@@æQ@wÔÜÅxɨ¯éêÊ\¬

@@æR@q̪ުÍÌÚ

@@æS@wÔÜÅxÌq̪ުÍÉæél@

@@æTß@wÔÜÅxɨ¯éÁ¥IÈqÉ¢ÄÌl@

@@æU@wÔÜÅxɨ¯é_ÌzÆq@

@æRß@wäxɨ¯é_ÌzÆq@

@@æP@wäxÌæs¤

@@æQ@wäxɨ¯éêÊ\¬

@@æR@q̪ުÍÌÚ

@@æS@wäxÌq̪ުÍÉæél@

@@æT@wäxɨ¯éÁ¥IÈqÉ¢ÄÌl@

@@æU@wäxɨ¯é_ÌzÆq@

æRÍ@OÂÌúìiÌärl@

@æPß@OÂÌúìiɨ¯é_ÌzÌär

@@æP@OÂÌúìiɨ¯é_ÌzÌ·Ù_

@@æQ@OÂÌúìiɨ¯é_Ìz̤Ê_

@æQß@OÂÌúìiɨ¯éq@Ìär

@@æP@OÂÌúìiɨ¯éq@Ì·Ù_

@@æQ@OÂÌúìiɨ¯éq@̤Ê_

IÍ@_

¨íèÉ

Ql¶£

±Ìy[WÉ¢Ä

@{¤ÍAuê¼ÆÌúìiɨ¯é¶Í\»ÌÁ¥ð¾ç©É·é±ÆðÚIÆ·éBïÌIÈìiÉ¢ÄA»ÌÐÆÂÐÆÂÌqðשªÍµA»Ì_ÌzÆq@É

Ú·é±ÆÅAuê¼ÆÌúìi̶Í\»Á«ðl¦éB

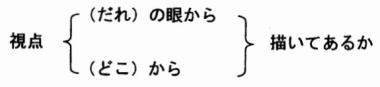

@_ÌzÆq@ÆÍAÊXÌâèÅÍÈ¢BDZ©çi é¢ÍN©çj©Ä¢éÌ©ADZðiNðj©Ä¢éÌ©AÇÌæ¤É©Ä¢éÌ©i é¢Í©æ¤ÆµÄ¢éÌ©jÆ¢Á½Aìiɨ¢ÄÇÌæ¤É_ªz³êÄ¢éÌ©AÆ¢¤âèÆAÇÌæ¤Éq·é©i é¢ÍµÈ¢Ì©jÆ¢Á½±ÆÆÊXÉØ裵Äâ¤×«âèÅÍÈ¢B_ÌzÆq@ÆðÖA³¹Äl¦é±ÆÅAæè§ÌIŸmȪÍEl@ªÂ\ÆÈéÆl¦éB

@uê¼Æ̶Í\»ðl¦éÛA»ÌÏ»âÏeÆ¢Á½ÊIÈ·Ù_E¤Ê_ÅÍÈA½í½lÈìi𵤱ÆÉæèA¤IÈ·Ù_E¤Ê_É

Ú·éB éöxÌÀè³ê½úÌìið¡ªÍEl@·é±ÆÉæÁÄAúɨ¯éuê¼Æ̶Í\»Á«ð¾ç©É·éB

@_ÌzÆq@ÆÉ

ÚµAuê¼Æ̶Í\»Á«ð¾ç©É·é±ÆÍAPÉ\»_¤â¶w¤Auê¼Æ¤¾¯ÌâèÅÍÈ¢Bê³çÌêɨ¢ÄA{¤ÅÎÛÆ·éúìiâAuê¼ÆÌìið³ÞƵÄà¿¢éêÌîbIȤÉàÈë¤B

@{¤Ì¤ÎÛÍAuê¼ÆÌúìiÆ·éBuúìivÆÍAå³3Ni1914NjÈOÉ\³ê½ìiQðw·àÌÆ·éBuê¼ÆÍAwðÞbxðå³3N4Éwxæ5ªæ4É\ãA¨¨æ»3NÔìið\µÈ©Á½BæÁÄAwðÞbxÜÅÉ\³ê½ìiðuúìivƵÄA»êÈãÌìiÆæʵĵ¤±ÆÉ·éB

@úìiÉÍAÆßðèÞɵ½ìiâA¼Æ©gÌ̱âo±ðèÞɵ½ìiÈÇAÀ±IŽlÈìiª½\³êÄ¢éB»Ì½ßAìi̤IȤʫE·Ù«ðÝéÉÍKµ½ìiQÅ éÆl¦½BªÍÎÛÆ·éÌÍAïÌIÉͺÌOÂÌìii\NjÅ éB

| w½é©x | i\å³7N3j |

| wÔÜÅx | i\¾¡43N4j |

| wäx | i\¾¡43N6j |

@ªÍEl@ÌÎÛƵ½±êçOÂÌìiÉ¢Ä̬§ÉÖ·éTvÆAÎÛƵ½RÉ¢ÄÍAÉྷéB

@æQÅÍA¤ÎÛÆ·éeìi̬§ÉÖ·éTvÆAuê¼Æ©gÌìiÉηé¾yð°Ä¢éB·MA¬§ÉÖ·éàÌÍAwuê¼ÆSWæêªxiâgX1998NjÉæÁ½Buê¼Æ̾yÍAºa3N6Éãª{SW̪Éunì]kvƵÄû^³ê½àÌÌ©çAeìi̪ðøpµÄ¢éB

y\z

w¶wxå³7N3i1918Nj

y·Mz

¾¡41N114ú@cÌ@Ìúi1908Nj

yunì]kvɨ¯éw½é©xÖ̾yz

u½é©vÍñ\µÎ̳\OúScÌOñõÌßãA»Ì©Ìoð¢½àÌÅA±êðÌìÆ¢ÂÄࢢ©àmêÈ¢BÍ»êÜÅà¬àðnI©¤ÆµÄAêxàÜÆÜçȩ½BØÍoÄîÄàAÆàÌÉÈçÈ¢BêCÉÆΩèÌrÂÛ¢àÌÉÈèAäÂèÆàòÈ¿ÉMªèAÜÆÜçȩ½BªAu½é©vÍàeàÈPÈàÌÅÍ éªAÄOyÉMªèAßĬય½Æ¢Óâ¤ÈCªµ½B»êªñ\µÎ̾©çA¡vÖÎxêÄî½à̾B±ñÈàÌ©ç½v̪ª©ÂĽB

iºa3N6Éãª{SW̪Éunì]kvƵÄû^³ê½àÌB

øpÍwuê¼ÆSW@æZªxiâgX1999N5jj

@ÈãÌæ¤ÉAw½é©xª\³ê½ÌÍå³7NÅ èA{¤ÅuúìivÆèß½úæèãÉ\³ê½ìiÅ éBÂÜèAw½é©xÍAßÄ·M³ê½Æ«©ç\³êéÉéÜÅA10NÈãÌu½èª é±ÆÉÈéB³çÉA·M³ê½iKÌeuñ¬àAcêvª©³êĢȢ½ßA»sÌw½é©xÆÌ·ÙðÎÆ·é±ÆàÅ«È¢B»Ì½ßAuê¼Æ©gªêéæ¤ÉuìvƵÄÊuïéÉÍTdÉÈéKvª éBªÌæÍoÈ¢ªAeuñ¬àAcêvÌ·MÆA®¬ew½é©xÌ\ÆÌÔIu½èðl¦éÆA¨»çeiKÌuñ¬àAcêvÆAãÉ\³ê½w½é©xÆÍAå«áÁÄ¢éÂ\«ª¢Æl¦çêéB

@µ©µA±±Å¸¦ÄuúìivƵÄw½é©xðIñ¾ÌÍAâÍè©gªuìvƵĦéÙÇAìÆEuê¼ÆÉÆÁÄå«ÈÓ¡ðÁÄ¢é½ßÅ éB_Ìzâq@ðl¦é¤¦ÅAußĬય½Æ¢Óâ¤ÈCªµ½vƾÁÄ¢éӡͬ³È¢BuúìivƵÄÀÕÉÜßĵܤ±ÆÍÅ«È¢ªAtÉuúìivðÎÛÆ·éÈãAâÍè³Å«È¢ìiÅ éBæÁÄA±Ìw½é©xÍáOIÉuúìivƵĵ¤±Æɵ½B

@ȨAãÌunì]kvÉÍAuñ\µÎ̳\OúScÌOñõÌßãA»Ì©Ìoð¢½àÌvÆ éªAuê¼ÆÌúLÉæêÎAñ\ZÎÌÅ èAw½é©xÌOgÅ éuñ¬àAcêvª©ê½ÌÍA@ÌúÅ é±ÆªL³êÄ¢éBæÁÄA±êÍuê¼Æ̨á¢Å éÂ\«ª¢B

@w½é©xÌàeÉ¢ľ¦ÎA±ÌìiÍAuM¾YvðSƵ½Ol̬àÅ éBܽAãÌøpÉà éƨèA±ÌìiÍuê¼ÆªÀÛÉ̱µ½oðîɵ½ìiÅ éB

y·Mz

¾¡41N8i1908Nj

iå³7N3ÉVªÐ©ç§s³ê½¯lÌìiWwÌXxÉû^³ê½ÛAui¾¡41N8jvÆ·MNªL³ê½Bj

y\z

wxæ1ª1in§j@¾¡43N4i1910Nj

yunì]kvɨ¯éwÔÜÅxÖ̾yz

uÔÜÅvͽküðêlÅAÂÄéñÔÌÅAOÉæèµÄî½Æ»Ìq©çAèÉzµÄ¬àÉ¢½àÌÅ éB±êÍé¶wÉÐðu¢Äî½ÖW©çué¶wvÉeµ½ªAv³ê½B´e̪«½È¢×Š½©àmêÈ¢B

iºa3N6Éãª{SW̪Éunì]kvƵÄû^³ê½àÌB

øpÍwuê¼ÆSWæZªxiâgX1999N5jj

@wÔÜÅxÍAuê¼ÆÌìiÌÅÅÉ\³ê½uìvÅ éBw½é©xÆÍá¢A¾¡41NÉ·M³êAññNã̾¡43NÉ\³êÄ¢éBâÍèuê¼ÆÌuìvÌêÂÅ é±ÆàAÎÛƵ½RÌêÂÅ éB

@wÔÜÅxÍAu©ªvðSl¨Æ·éêl̬àÅ éB©gÌ̱ƼÚIÉÖíéìiÅÍÈ¢ªAuOÉæèµÄî½Æ»Ìq©çAèÉzµÄ¬àÉ¢½àÌvÆ é±Æ©çAèÞÍ»Ì̱ÉæéàÌÅ éƾ¦éB»ÌÓ¡ÅA©gÌ̱Éîâ½ñÂÌìiƵÄAOl̬àÌw½é©xÆêl̬àÌwÔÜÅxÆ¢¤¤Ê«Æ·Ù«ðàÁ½ìiÅ éBêlÌ©OlÌ©AÆ¢¤¬àÌlÌ̽l«ðÝé±ÆªÅ«éÆl¦½½ßAwÔÜÅxðªÍÎÛƵ½B

@wäx̬§¨æÑAuê¼ÆÌìiÉηé¾yÍÌÊèÅ éBwäxÍ\É Æª«ÆµÄuuävÌãÉvÆ¢¤¶ÍðÚ¹çê½B»Ì½ßA»êà í¹ÄøpµÄ¨B

y·Mz

¾¡42N930ú·MÌútulÔÌs×vi1909Nj

¾¡42N1013ú·MÌútuElvi1909Nj

¾¡43N424ú©ç¯N57úÜÅüe³ê½±ÆªúLÉ éBi1919Nj

y\z

¾¡43N6sÌwxæ1ª3É\Bi1910Nj

i»ÌãAw¯xiz°å³2N1i1913NjjÉû^AêüeBj

yuê¼Æ©g̾yz

uuävÌãÉv

uävÍNÌHAÔÌôGÉoµ½à̾ªÉ»êðo·Éµ½ÌÅlñ\lúÌө缵ĩ½BúÌÓà»êÉïµÄFOYÆ¢ÓjªäÅáÒÌôðØéOÜŢĽB\ñ߬¾Â½BOÉÍE·V[ͩȩ½ª¡xÍ´V[ð¢ÄIç¹éɵ½BRµÇ¤ànbLµ½õiªÎÈ¢B©µ ©çñOÔ©©ÂÄǤ©A©¤©«ã°½B»ÌúÍñ\ZúÅ éB

@©ªÌÆÍzOÍä¬ÅAë©ç_êdÌ×ƪå¹\îÌîÅ éB

ñ\µúÌV·Éå¹Ojª¼mäÅ©Eµ½Æ]ÓLªoĽAÔÍñ\ZúÌßOñ²ëÅ éA©ªª¶¤¢ÓV[ðzµÂÂÄÔàÈÌÅ éBÆÌlª»êð©³ê½Ì͵ ¾Æ¢Ä ½B´ªA©ªÍ×èÅOé̱«ð¢Äî½ÌÅ éB

@ôRÈãÌàÌÆM¸éÍoÈ¢¯êÇàA»êɵÄàsvcÈôRÅ éB

i¾¡43i1910jN6sÌwxæ1ª3É\B

øpÍwuê¼ÆSWæêªxiâgX1998N12jj

unì]kv

@uäv°®Å°çN઴¸é¾ç¤ÏO©çìèã°½à̾B½Þ¿ÌªrAY[É éÆ¢ÓbðãÉ·¢½B

@¬àð¢ÄîéAéA\ñ߬ÄAxFOYÆ]ÓålöªáÒÌôðØéOÜÅ¢ÄQÄA©Aµ ©ñOÔ©©ÂÄAãð«ã°½ªA´ÓA\ª«Â ½©AQĩ穪çÈ¢ªA_êd×èÌlªA¼mäÅôðØÂÄ©EµÄî½BÈôRª éà̾Æv½B

iºa3N6Éãª{SW̪Éunì]kvƵÄû^³ê½àÌB

øpÍwuê¼ÆSWæZªxiâgX1999N5jj

@wäxÉ¢ÄÌuê¼Æ̾yÉÍAwäxªGwxÉfÚ³ê½Æ«ÉuuävÌãÉvÆ¢¤ ƪ«ª¯¶ÉfÚ³ê½B±±Åͱêð í¹ÄøpµÄ¨¢½B

@wäxÍOÂÌeª èA®¬eÉÁÄ¢éBuê¼Æ̾yÉà éæ¤ÉAwäxÍA©gÌ̱ÉîÃàÌÅÍÈAnì«Ì¢ìiÆÈÁÄ¢éBRè³i1998juuê¼Æ_iñj\\gÆ߬àhðß®ÁÄ\\viwåâqåw¶Ñxæ491998N3jÍA±ÌwäxðAÆßðµÁ½ìiƵÄAwäÌÆßxAwN[fBAXÌúLxAwðÞbxÈÇÆÆàÉAuÆ߬àvƵÄÊuïĢéBìl¨uFOYvðSƵ½Ol̬àÅ èAlÌÍw½é©xƤʵĢéBµ©µAw½é©xEwÔÜÅxÆÍá¢A©gÌ̱ɼÚèÞð¾Ä¢È¢Æ¢¤_ÅA½l«ðÝé±ÆªÅ«é¾ë¤Æl¦ÄAÎÛƵ½BܽAuElvðµÁ½uÆ߬àvÅ é±Æ©çàAw½é©xEwÔÜÅxÆÍÙ¿ÈìiÅ éB

@ÈãÌOÂÌìiðªÍEl@·é±ÆÅAuê¼ÆÌúìi̶Í\»Á«ð¾ç©Éµ½¢B

@¤û@ÍAyOÌuqwvÆ¢¤l¦ÉîâÄAq̪ުÍð¨±È¤B±Ìû@É¢ÄÌÚ×âyÉæéïÌáÍ{eæPÍæRßÅ®·éBªÞÚÉ¢ÄÍAàeâlÌAìl¨ÈÇðl¶µ½¤¦ÅA»ÌìiɦµÄìi²ÆÉÝè·éB

@eìiɦµ½ÚÉ]ÁĨ±ÈÁ½ªÞªÍÉîëA_ÌzÆq@É¢Äl@·éBqðÐÆÂÐƪުͷé±ÆÅAÈÉðÇÌæ¤Éq³êÄ¢éÌ©i é¢ÍÈɪq³ê¸ÉB³êÄ¢éÌ©jAïÌIÉl@·é±ÆªÂ\ÆÈéB»ÌÅàÁ¥IÈqÉ¢ÄÍAÊÉÆè °Ä³çÉÚ×ɪÍEl@·é±ÆÉ·éBuåèvu\¬i\zjvÆÌÖAÌÈ©ÅqÌ è©½ðl¦A»êçɺx¦³ê½q@ð¾ç©Éµ½¢B

@_¶Ì\¬ÍAͶßÌÚÉLµ½Æ¨èÅ éBवڵ¯ÎÌæ¤ÉÈéBÍÅÍA¤ÌTvÉ¢Äq×½BæPÍÅÍAæs¤ð®·éBæPßÅÍuê¼Æ̶Íâ\»É¢ľyµÄ¢éàÌAæQßÅÍ__É¢ÄÌàÌAæRßÅÍ{e̤û@Å éq̪ުÍ̺nÅ éyOÌuqwvÆ¢¤ªÍû@É¢ÄAÝÄ¢BæQßÅÍA__Ìæs¤ð®·éÆÆàÉA{eɨ¯é_ÉÖ·épêEpêðè`ïéB

@æQÍÅÍAÎÛƵ½OÂÌúìiÉ¢Ä̪ÍEl@ðÀÛɨ±È¤BªÍEl@·éÍAw½é©xiæPßjAwÔÜÅxiæQßjAwäxiæRßjÆ·éBªÍEl@ÌèÍAܸeìiÌæs¤ðÝéBæQÅÍA»ê¼êÌìiÉ¢ÄÌêÊ\¬ðl¦éBÌæRÅÍAq̪ުÍÌÚðAìiɦµÄè·éBæSÅA»ÌªÍðàÆɵ½l@ð¨±È¢AæTÅÍA»ÌÅàìiÌåèÉ©©íéæ¤ÈAÁ¥IÈqÉ¢Äl@ð[ßéBæUÅA»ê¼êÌìiɨ¯é_ÌzÆq@É¢ÄAÜÆßÆ¢¤©½¿Ål@Êð®·éB

@æRÍÅÍAæQÍÌl@ÊðàÆɵÄAOÂÌúìiɨ¯é_ÌzÆq@É¢ÄÌärl@ð¨±È¤B»±ÅAOÂÌìiÌ·Ù_ÆA¤Ê_ð¾ç©Éµ½¢BIÍÅÍ{eÌuê¼ÆÌúìiÉ¢ÄÌ_ðÜÆßéBQl¶£ÌêÍ»ÌãÉñµÄ¢éB

@¿ÍAw½é©xAwÔÜÅxAwäxÌ{¶ÆAæQÍŨ±ÈÁ½eìi̪ުÍÌ}\ðYtµ½B»ê¼êÌìiÌ{¶ÍAûücªwuê¼ÆSWæêªxiâgX1998N12jðàÆÉA»ê¼êÌìiɶÔi1A2A3cjƪÔiiajAibjAicjcjðtµ½àÌÅ éBT_Í´¶Ç¨ètµ½B´¶É Á½rÍA·×Ä͸µÄ¢éBfíèªÈ¢ÀèA{eɨ¯éìiÌøpÍA±êƯ¶àÌðøpµÄ¢éB½¾µAeìiÌæs¤É¨¯é{¶ÌøpÍA¶ÔEªÔÆàÉtµÄ¢È¢àÌðøpµ½iæQÍÌeßæPjB

@±ÌæPÍ

ÅÍAæPßÅuê¼Æ̶ÍÉÖ·éæs¤AæQßÅ__ÉÖ·éæs¤A»µÄæRßÅÍA{e̤û@Æ[ÖíéqwªÍÉ¢ÄÌæs¤ðÉÝÄ¢BȨA¤ÎÛƵ½w½é©xwÔÜÅxwäxÌ»ê¼êÌæs¤É¢ÄÍAæQÍÌìiªÍÌAeßÌæPÅ®·éB

@æPÍæPßÅÍAuê¼Æ̶ÍÉÖ·éæs¤ðÝÄ¢±ÆÉ·éB±êÜÅuê¼Æ̶ÍÉ¢ÄÍA½Ì¤ÒâìÆÈǪlXÉwEµÄ«½B»êçÌSÄðæèã°é±Æ͹¸ÉA{¤ÉÖíéwEÌÝðæèã°é±ÆÉ·éB

@¬Ñpvi1944ju¶Ì©çݽuê¼Æviwuê¼Æ¤xÍo[1944N8jÅÍAuê¼Æ̶ÍÉ¢ÄÌæ¤ÉwE·éB

@í½µÍ_éå`ð±ÌÜÈ¢µAܽ»êÍྩçÌêí̦ð¾Æl¦éÌÅAu¸_ÌYvÆ¢¤±ÆÎàAÈñç©ÌÊÌA^WuȱÆÎÉu«©¦ÄðߵȢÅÍ¢çêÈ¢B

@í½µÌl¦ð¢¦ÎAuêÌ¢¤u¸_ÌYvÆÍA`ǨèÉðµÄAìÒªÎÛÆæÁgÝÁÄ¢éƫ̸_Ì٣ƢÁ½A¸_¨IÈàÌÆÍvíÈ¢BÞµëìÒÌÏ@·éÎÛ»ê©ÌÌàÂYÅ éBÆ¢ÁÄàìƪ`©Ê³«ÉAܽͩéܦÉAÎÛ»ê©Ìª±ëªÁÄ¢éí¯ÅÍÈ¢©çA©êª`×·éµãñ©ñÌAÎÛÌàÂYÅ éBiªj¨Ìd\\AeÌê¹IÈÓ¡¢É¨¢ÄAuêÍܳÉAXgÅ ë¤Bà¿ëñ±±É¢¤¨ÆÍA Ȫ¿dÊÌ éAvÊÂ\̨IÎÛðÓ¡·éÌÅÍÈ¢BÏ@Î۽马èÌASÌ®«à»êÉÓÜêéÌÅ éB

@±ÌÓ¡ÅAí½µÍuêÌ¢íäéu¸_ÌYvðÊ̤¦©çÍÜéŽÎÈAu¨ÌYvÆ¢¤±ÆÎÉA¢¢©¦³µÄà碽¢B

@±ÌAu¨ÌYvðd·é±Æ©çµÄAuê̶ÍÌe|ªè³êéÌÅ éB

iºüøpÒBȺ¯¶B

¬Ñpvi1944ju¶Ì©çݽuê¼Ævwuê¼Æ¤x

øpÍw¬ÑpvìWW@¶Ì_IìÆìi_xiOzÐA1976N11jj

uê¼Æ̶ÍÌÁ¥ÆµÄAu¨ÌYvðwEµÄ¢éB»ÌuYvÆÍAu©êª`×·éµãñ©ñÌAÎÛÌàÂYvƵĢéBÉA¬Ñpvi1944jÅÍAÌæ¤ÈÀ±ð¨±ÈÁÄ¢éB

@±±ëÝÉí½µÍAuêÌZÑu°ÎvðÆèA±êðêZ¼Ìåw¶ÌܦÅAí½µÌKµÌA²Ó¤ÌÍâ³ÅANǵÄݽBñꪩ©Á½Bgm[ÅÊÁ½í¯ÅÍÈ¢ÌÅA³mÈð °éÌͳӡŠé©çAåÌ̱Æð¢¤ÉÆÇßé¯êÇALøÈðȵ½êl¼Ì¤¿Aí½µÌÇÝ©½Ì¬xðÂÆ·éàÌêZ¼AÍâ·¬½Æ]·éàÌl¼A¨»·¬½Æ·éàÌÍF³Å Á½BXPb`Ó¤ÌìiÅA×ÂɱÝüÁ½Ì¶¶éí¯ÅàÈ¢©çAÍâÇñÅàðð³µÄW°é±ÆÍȢŠ뤪A¡í¤½ßÉÍAष±µäÁèÇޱƪKvÅ Á½Bí½µÌ¬xÍf[gç¢Å Á½ë¤©çAA_WIÜÅ¢©¸ÆàA¹ßÄA_eÙÇÉ·êÎæ©Á½Ì©àµêÈ¢B

i„pvi1944jj

±Ìæ¤ÈNÇÌÀ±ðÝA±Ìåw¶ªuÍâ·¬½vÆ]¿µ½à̪l¼¢½Éà©©íç¸Au¨»·¬½vƵ½à̪¢È©Á½Êðño·éB±ÌÊ©çuê¼Æ̶ÍÉ¢ÄAÌæ¤ÈwEðµÄ¢éB

uê̶ÍÉ ÁÄÍAO̶Æã̶ÆÌ\í·Ó¡ªAWJÈÂȪèðàÁĢȢ±Æª½¢B¼ÒÌ ¢¾ÉÍ^ónѪ ÁÄAÇÞÒÍO¶©çã¶ÖÚéÆ«ÉA»ÌÔðzÍðàÁÄA¤ßÄ¢©ÈÄÍÈçÈ¢B±ÌwÍÌvªe|𨻩çµßAܽ¶Í̤í·×èðÓ¹¬AêX̶Éd³ðཹAÂȬÌê̶ÝðàYê³¹éÌÅ éB

i„pvi1944jj

uO̶Æã̶ÆÌ\í·Ó¡ªAWJÈÂȪèðàÁĢȢ±Æª½¢vÆ¢¤uê¼Æ̶ÍÌÁ¥ðÆç¦ÄA»Ì½ßAåw¶ÖÌNÇÌÀ±É¨¢ÄAuÍâ·¬½vÆ]¿µ½à̪¢½ÌÉεÄAu¨»·¬½vÆ]¿µ½à̪¢È©Á½Æ¢¤Êª¤Üê½ÌÅ éÆྵĢéB

@g½ì®¡i1953juìÆ̶ÍS\\JèêYÆuê¼Æ\\viw¶ÍSwüåxVªÐ1953N1jÅÍAJèêY̶ÍÆärµÄAuê¼Æ̶ÍÉ¢ÄAl@µÄ¢éBÌwEÍA¼Ò̶Íɨ¯éê¶Ì·Zðärµ½¤¦ÅÌàÌÅ éBJè̶ÍÉä×ÄAuê̶ÍÍ궪Z¢±Æðݽ¤¦ÅA

¬àÆÍ¢ÂÅà©È̶ÍðʶĽ©Ìj AXðo»¤Æw͵ĢéÌÅ ÁÄAÁÉuê̶ÍÉÍAOÌÇÌìÆÉà©çêÈ¢±Ü©¢j AXªæoÄ¢é±ÆðFßÈ¢àÌÍ éÜ¢B]ÁÄ·¢¶ð©Z¢¶ð©©ÍA¬àƪ¾tÌÂj AX𨳦ÄA»Ì¨³¦é±ÆÉæÁÄA©¦ÁľtÌàeÆÈÁÄ¢é¨Ìj AXð çíɵæ¤Æ·é©É©ÁÄ¢éB

@uÏOI«iv̶ÍiÏOͶÍɨ¢Ä;tÅ é©çj;tÌÂj AXðàÁÄo龯±Ü©»ÀÌÄ»ðú·éɽµu¦¨I«iv̶Í;tðKmɵÄAääÌSð¼ÚɨÉÞ¯³¹A¨Ìj AXð¶©ÉäXÉóÛ³¹éû@ðÆéBÏOI«i̶Íɨ¢ÄÍA¨Ìj AXÌOÉA¾tÌj AXÉå«ÈÓª¥íêÄ¢éªA±êɽµÄA¦¨I«iɨ¢Ä;tÌàÂj AXªÓ¯IÉ}§³êéB

iºüøpÒB

g½ì®¡i1953juìÆ̶ÍS\\JèêYÆuê¼Æ\\v

w¶ÍSwüåxVªÐ

iøpÍw_Wú{ê¤W@¶ÍE¶ÌxL¸°1979N4jj

ÆwE·éBuÏOI«iv̶ÍÆÍAJèêYÌàÌÅ èAu¦¨I«iv̶ÍÆÍuê¼ÆÌàÌÅ éB¬Ñpvi1944jÅÍu¨ÌYvÆ]µÄ¢½ªAg½ì®¡i1953jÅÍu¦¨I«ivÆwE·éBJèêY̶ͪu¨Ìj

AXÌOÉA¾tÌj

AXÉå«ÈÓª¥íêÄ¢évÌÉεÄAuê¼Æ̶ÍÍAu¦¨I«iɨ¢Ä;tÌàÂj

AXªÓ¯IÉ}§³êv½¶ÍÅ éÆ¢¤B

@³çÉAg½ì®¡i1965juJèEuê¼Ì¶ÍÌ`ÔIáviw¶ÍSwÌnP@¶ÍSwVexåú{}1965N9jÅÍAæèÚ×ɪ͵ĢéBg½ì®¡i1965jàAJèÆuê̶ÍÆÌärðSÉl@ð¨±ÈÁÄ¢éBܸAJèêYÌwåb xÆuê¼ÆÌwR`xÆðärµÄÌæ¤ÉAwE·éB

Jèɨ¢ÄÍܽͨÌqªA ÜÅà¾êðåÌƵÄA¾êªåðÆÈÁÄ©½çêÄ¢éB±êɽµÄAuêɨ¢ÄÍ é¢Í¨Í±ÆÎÉæÁÄ©½çêÄ¢ÄàA±Ìê±ÆÎͽ¾}îð·é¾¯ÅAåÉÈéàÌͨ»ÌàÌA»ÌàÌÅ éB±ÆÎÍðæ·éÉÆÇÜèA·×ĩ̪¼Úñ¦³êéBµ½ªÁÄA±ÆÎÌ𾯢¦ÎAãÒ̾êgpÍ¢¿¶éµÛ¥IÉÈéB¾êÍÇÒªiFðSÛ»·é½ßÌhÈÌÅ é©çB

iºüøpÒBȺ¯¶B

g½ì®¡i1965juJèEuê¼Ì¶ÍÌ`ÔIáv

w¶ÍSwÌnP@¶ÍSwVexj

u±ÆÎvªuåðÆÈÁÄ©½çêÄ¢évJèêY̶ÍÉεÄAuê¼Æ̶ÍÍu¨vuvÉd«ª¨©êÄ¢éÆ¢¤B³çɼÒÌûü«É¢ÄAÌæ¤ÉwE·éB

JèÌÙ¤ÍA¾êªOÊÉÅÄ«Ä¢éAÆ¢¤©¬èɨ¢ÄA©ÈÌÙ£ÌnðÐïIÈ©½¿ÅASXIÈ\»`®ðÆÁÄ¢ÌÅ éªAuêÌÙ¤ÍA»Ì¶ÍÌuüªÐïIBÓÌÙ¤ÖÞ©í¸ÉAu¨vÌÙ¤ÖÞ©ÁÄ¢éBOÒÍqð¢©ÉÐï»·é©AÆ¢¤ûüÉÞ©¢AãÒÍqð¢©Éu¨vÉÀÉ·é©AÆ¢¤ûüÉÞ©¤B

ig½ì®¡i1965jj

±Ìæ¤ÉAuê¼Æ̶ÍÌÁ¥ÍAuqð¢©Éu¨vÉÀÉ·é©vÆ¢¤ûü«ðàÁÄ¢é±ÆÅ éƵĢéB

@uê̶ͪA©©éZIIȶÍnì©çé½Ïö·ÌåƱÆÈé±ÆÍA̶ÍÌOÌ«¿©ç½¾¿É»¾·éªA½Ïö·ª½¾¿Éu¨ÖÌÖSvð¦·àÌÅÈ¢±ÆÍӵĨ¢Äæ¢B

ig½ì®¡i1965jj

¾ªA»Ìuê¼Æ̶ÍÌûü«Æ¢¤ÌàA¨ÉÖSªü¯çêÄ¢éàÌÅÍÈ¢±ÆðmFµÄ¢éB¶ÍÌÁ¥ÆµÄAu±ÆÎvâu¾êvÅÍÈu¨vÉÀÉq·é©AÆ¢¤ûü«ÈÌÅ éB

uêÍA¶Ôñ̪ÌÉ é\ÛðA¨É¦µÄªßµÄ¢B¨»ÌàÌÍPÈéu¶Ý»fvi~NVbqAu^[mjÆl¦Äæ¢BuêÍܸ¨ð¨ÆµÄ¾ê»·éB»¤µÄ¨Ìªßi¨Ì»ÛÏ»jðA»ÌÜܾê̪ßÉÏ`·éBµ½ªÁÄ»±ÅͶݻfÌA±ªÝçêéí¯ÉÈéBêå¶ÌA±ÆÍv·éÉA¨ÌªßðA»ÌÜܾêÉ çíµ½©çÉÙ©ÈçÈ¢B

ig½ì®¡i1965jj

@±¢ÄAJèêYÌwàÆâxÆuê¼ÆÌwJ^xɨ¯é»ê¼êÌi̽Çâäg\»ÈÇÉ

ڵļÒÌá¢É¢ijçÉl@ð··ßÄ¢éBܸA¼Ò̼̽ÇÉ

ÚµA

JèÉäµÄAuê̶ÍÉÍ¢¿¶éµ¼ª½¢BãÒÍOÒæèñÜÙǼª½¢ÌÅ éiuêÍçÉêZZËAJèÍêêµÂjB

ig½ì®¡i1965jj

Æ¢¤°Èá¢ðwE·éB³çÉAJèêYÌwàÆâxɨ¢ÄÍA궪·çÉ\µÌ¶µ©È¢ÌÉεAuê¼ÆÌwJ^xɨ¢ÄÍA궪ZçÉO\̶ª éÆ¢¤BÉà©©íç¸A¼ÒÌ®ÌÍS\OiJèjAS\ñiuêjÆÙÚ¯¶Å é±Æð¾ç©Éµ½¤¦ÅA±êçÌá¢ðAJè̶Íðup¾^̶ÍvAuê¼Æ̶Íðu̾^̶ÍvÆæÑæÊ·éB

@»µÄ±Ìup¾^vÆu̾^v̶ÍÌ·ÙÉ¢ÄÌæ¤ÉÜÆßÄ¢éB

@±Ì̾^̶ÍÆAp¾^̶ÍƪâÍèu¨ÖÌûüvÆAuÐïÖÌûüvÆ¢¤S«Ìî{ûüÌêÂÌ çíêÅ é±Æͽ¾¿ÉªÅ«æ¤Bêûͨðw¦µÄA¨Ì¼Ï»ÌàÌ©çAêíÌÙ£ÌnðæѨ±»¤Æ·éB±êɽµÄAp¾^̶ÍÅÍ̾ÆÆàÉA»Ì̾ÌlóÔðū龯u¾êIvÉq·éBlÉí©ç¹éÉÍA±ÆÎðµÄApÓüÉq·éKvª éBiªj»¤µÄAà¾ÌåÌÍ©¬çêÄ¢éÌÅ é©çA¼ÍÈA¼É¢ÄÌḻÆÎi·Èí¿p¾jª½Èéí¯Å éBuê̶ÍͱêÆͽÎÉA¨»ÌàÌɦµæ¤Æ·éB¨ðí©ç¹æ¤Æ·éæèàÇÒª¨ÌÖÆѱޱÆðv·éB±ÆÎÍæÆè¾·¯ÉÆÇÜèA»Ì±Ü²Üµ½à¾Í·×ÄÇÒÌzÉÜ©¹çêéB

ig½ì®¡i1965jj

@³çÉA¬Ñpvi1944jƯ¶æ¤ÉA¶Æ¶ÆÌ_IÈÂȪèªóÅ é±ÆÉàGêÄ¢éB

Ʊëªuê̶ÍA©©éÓ¡ÅÍsIhÍSRÈ¢Bɨ¢ÄÍA½Æ¦ªZ½¶Ì·¶Å ÁÄàlÂܽÍÜÂ̶ªA½¾ù¢Ìæ¤ÉÂÝ©³ÈÁÄ¢éÉ·¬È¢©çAñíÉucucµ½¢ÂàÌsIhªAêÂ̶ÉÓÜêéí¯Å éB

ig½ì®¡i1965jj

±¤µ½¶Æ¶ÆÌÂȪèÌó³ÉÁ¦ÄAuê¼Æ̶ÍÉÍȪª½¢±ÆðwEµAÌæ¤É»Ìà¾ð·éB

@uê̶ÌàÂeÍͱ¤¢¤É[È黃 éƨà¤BlÍȪ³ê½±ÆÉæÁÄA¶Í©ç¶ÍÖ¤Âé³¢Éòôðo±·éA±±ÅAeÍÌæêÌ´¶ªÅÄéBÉAlÍȪÌÓðA³Ó¯É¨¬È¤wÍð·éBÇ̳¢©æ¤È\®IÔxªAÇÒÉÇ꾯®ÍIȴ𠽦é©ÍzÉ Üè éBæOÉAÌȢ̾~âAÌ~ÌI~ÉæÁÄAå«Èâ~Ì´¶ð¤¯A»êªÖ¤Â鳢̥ØÂÉÈéB±±ÉܽY\\JèÌæ¤ÉêåÌA©çéYÅÈAष±µÙ©ÌY̶Üêé]nª éB

ig½ì®¡i1965jj

±ÌwEÍAȪ̽¢uê¼Æ̶ÍÉ¢ÄÌ྾¯ÅÍÈA¬Ñpvi1944jÅåw¶ðÎÛƵ½NÇÌÀ±ÊðàྵĢéƾ¦éBÂÜèAulÍȪÌÓðA³Ó¯É¨¬È¤wÍvðv·éàÌÅ é½ßANÇÉεÄuÍâ¢vÆ´¶é±ÆÍ ÁÄàAu¨»¢vÆ¢¤]¿Í¾çêÈ¢ÌÅ éB

@»µÄA±Ìuष±µÙ©ÌYvÉ¢ÄÍAÌæ¤ÉྷéB

@v·éÉAuê̶ÍÌY´ÍA»Ìå¼ðA]ɨ¤Ä¢é±Æªí©éB±ÆΪA©©êA¢íêÄ¢éƱë©çÅÈÄA±ÆÎƱÆÎÆÌ ¢¾Ì¢Æ±ëA¾t̹çêÈ¢uÔvªAÉxÉp³êÄ¢éÌÅ éB

ig½ì®¡i1965jj

ÂÜèAuê¼Æ̶Íɨ¢ÄÍAȪ³ê½Æ±ëiÇÝèªâíȯêÎÈçÈ¢uÔvjÆA±ÆÎÆÈÁÄ¢éƱëƪuYvƵÄp³êÄ¢éÌÅ éB±êçÌÁ¥ÉÁ¦ÄAg½ì®¡i1965jÅÍAJèêY̶ÍÆuê¼Æ̶ÍÆÅÍA`eip.190jâA¼g\»ª{ÙÇᤱÆàwEµÄ¢éip.195|200jBuê¼Æ̶ÍÌ»êÍAJèêYÌàÌÉä×ÄA»ê¼êñ¼ªÅ Á½Æ¢¤ÌÅ éB±êç½ÇàAuÐï«v©u¨v©Æ¢¤ûü«Ìá¢ð¦µÄ¢éàÌÅ éÆ¢¤B

@Éò³üi1960juuê¼ÆÌAYviwªåwJw\üNLO_¶Wx1960N2jÅÍAuê¼Æ̶ÍÍuAYvÅ éƵÄAÌæ¤ÉwE·éB

ZÑɵÄà{¿ÍPÉ×̳m³Æ¢¤àÌÉÆUÜéàÌÅÍÈ¢Bl¶Ì½éfÊð¦·ÉͪªSÌ̪ƵÄÌÓ¡ð¦·×«Å éB¼ÆÌZÑÉ»êÉߢà̪F³Æ¢¤í¯ÅÍÈ¢ªA½Í©ÈÌÀ¶É§Úµ½ìÒÌuáv̨¦½¢EÅ éB»Ì¢EÍ×ÉĶ«^_µ½oI[Àð¦·B

@»êÍPÉÎÛÌÊ^IÄ»ÅÍÈ¢±Æ;¤àÈ¢B

iºüøpÒBȺ¯¶B

Éò³üi1960juuê¼ÆÌAYvwªåwJw\üNLO_¶Wx

øpÍwú{¶w¤¿W@uê¼ÆxiL¸°1970N6jj

±Ìæ¤ÉAuê¼ÆÌuávÌs³ðu×ÉĶ«^_µ½oI[Àð¦·v¢Eð¨¦éÆwE·éBܽAuê¼ÆÌã\ìÅ éwéÌèÉÄxÌ`ÊÉ¢ÄAÌæ¤ÉwE·éB

iªj»êçÌ`Êͽêà¼ÆÌuávª×ɨ¯éÎÛÌÊ^IÄ»ÅÍÈåÌÉ Ã¯ç꽶«½ÊÀÅ é±Æð¦·Bµ©µ»ÌÊÀª×ÉÀè³êÈ¢ÅA»ÀÌíXÆlÔÝÌÖWðʶÄæèÌ¢EÉs«¾éƱëÜÅ\ªÉè¾È©Â½±Æ;¢¾éÅ ë¤B

iÉò³üi1960jj

uoI[Àvð¦µÈªçàA»êªu¼ÆÌuávvªÆ禽àÌÅ é½ßAuåÌÉ Ã¯ç꽶«½ÊÀvÅ éÆÆàÉAulÔÝÌÖWðʶÄæèÌ¢EÉs«¾éƱëÜÅ\ªÉè¾È©Â½vÆ]·éÌÅ éB»µÄA»êªuê¼ÆÐÆèÌuávÅÆç¦çê½àÌÅ é½ßAÌæ¤Èuê¼Æ̶ÍÌuãȽ_vðàwEµÄ¢éB

¼ÆÌAYª{\I¼ÏIÅåÌIÈ¢Yª èA¯ÉÏIŠ辽Ƣ¤±ÆÍßãú{̶wMdÈàÌÅ éªA»ÌAYªmoIÈ[ÀÉW³êÄAÎÛÌS~Ìc¬Æ¢¤_ÅãȽ_ÍFß´éð¾È¢B±Ì_ð¼Æ̬à̬à«Æ¢¤px©çêûIÉÓßÄA¬àSÛèÆ¢¤å£ÌÝÅͼÆðæèz¦é±ÆÍoÈ¢Æv¤B

iÉò³üi1960jj

umoIÈ[Àvð¦·àÌÅ éªä¦ÉAuÎÛÌS~Ìc¬Æ¢¤_ÅãȽvƵÄAuê¼ÆÌuAYvÌ·ZÉ¢ÄwE·éB

@ܽAràPYi1977ju¼ÆÌAYviwßã¶wS@島wÌxiODsYE|·VY^ÒjLãt1977N9jÅàAuê¼Æ̶ÍðuAYvƵÄÌæ¤ÉwEµÄ¢éB

uê¼ÆÌAYÍêûɾ¤ÈçAuåÏIAYvÆÅྤ׫Š뤩BiªjuêÌû@Í©äâåϪOÊÉo³êAµ©à»Ì©äâåϳ¦àªÆç¦çêé׫ÎÛƵÄqÏIÉ`©êéAÆ¢Á½àÌÅ éB

iràPYi1977ju¼ÆÌAYv

wßã¶wS@島wÌxj

âÍèAu©äâåϪOÊÉo³êAµ©à»Ì©äâåϳ¦àªÆç¦çêé׫ÎÛƵÄqÏIÉ`©êévÆ¢¤uê¼Æ̶ÍÉηé]¿ÍAÉò³üi1960jƨ¨æ»¯¶]¿Å éƾ¦éB

@êûA¿Jsli1972ju¬à̼`«\\uê¼ÆÆúé½viwG§|pxæ23@ukÐ@1972N10jÅÍAuqÏ«vÆuåÏ«vÆð¯ÉËõ¦½Æ³êéuê¼Æ̶ÍÉ¢ÄAuê¼Æ̽Ììiɨ¢ÄµÎµÎdvÆÈéuCªvÆÖíç¹Ä_¶Ä¢éB

ÙÆñÇ·×ÄÌìiªOªOöuålöÌCv é¢ÍuCªvÅÂçÊ©êÄ¢éÌÅ éB޵뱤¢¤×«ÅÍÈ¢¾ë¤©AålöÌuCªvª©êÄ¢éÌÅÍÈAuCªvªålöÈ̾AÆB

@±ê;tÌ»ÅÍÈ¢BÀÛÉuê¼Æ̬àÅÍAuCªvªåÌÈÌÅ éB»±ÅÍuCªvͽµ©ÉÌuCªvÅÍ éªAªL·éàÌÅÍÈADZ©ç©âÁÄ«Äð¢éàÌÅ éB±¤¢¦ÎA¬àÆÍðàÌÅ èGSZgbNżÒð@µ½¢E¾Æ¢¤èàÉw½·éæ¤Éݦé©àµêÈ¢Buê¼ÆÌ¢EÅÍA¾ç©Éu¼ÒvªµÄ¢éªAuvàܽµÄ¢éÌÅA½¾uCªvª·×ÄðxzµÄ¢éÆ¢¤ÜÅÅ éB

iºüøpÒBȺ¯¶B

¿Jsli1972ju¬à̼`«\\uê¼ÆÆúé½v

wG§|pxæ23j

uê¼ÆÌìiɨ¢ÄAuvÆ»êÉγ·éu¼ÒvÆ¢¤Î§ÈA½¾uCªvª 龯¾Æ¢¤B³çÉA»ÌuCªvÌuõvusõvÉ¢ÄÍAÌæ¤ÉྷéB

uêÌusõv;¯ÅÈ çäéàÌÉü¯çêÄ¢éBµ©à»êÍÎÛâ¼ÒÉÓCÍÈAܽuê©gÉàÓCªÈ¢BdvȱÆÍAuêɨ¯éusõvª½ñÈé´îÅÍÈA¢íÎuNÅÈ¢vÆ¢¤¶Ý«ÆÑ¢Ģé±Æ¾Busõvɨ»íê½Æ«AÞÍu©ªÅ é±Ævªë¤ÈÁÄ¢éÌð´¶éBußãlƵÄÌ©äÌm§vÈÇÆ¢¤âèÍA±¤¢¤ë@Éä×êνàÌÅàÈ¢BuvÆÍAÞÌÀ¶ð¨Ñ⩵k¬³¹éàÌÌ\ÛÅ ÁÄAÀÛÌeÆͽñÉεĢ龯ŠéB

i¿Jsli1972jj

v·éÉAuê¼ÆÉÆÁÄuCªvÍâÌâ½ÌàÌÅ èA¼ÒðE·©³àȯêΩÈðE·©Æ¢¤æ¤È{¿ðàÁÄ¢éÌÅ éB

i¿Jsli1972jj

@uê¼ÆÉÆÁÄAuCªvÍu¶Ý«vÆÑ¢½uâÌâ½ÌàÌvÅ éÆ·éB»Ì½ßAuCªvÌuõvusõv¾¯ªAuvÌs®îÅ èA»±ÉÍ¢íäéuåövƵÄÌuvͶݵȢƢ¤ÌÅ éB»êÍuê¼Æ̶ÍÉ¢Äà©©íé±ÆÅ éB

@uê¼ÆÌìiÍ·×ÄuCªvðx[XɵĩêÄ¢éªA»êÍÞÌÓI´îÉõßÊ©êÄ¢éÆ¢¤±ÆðÓ¡µÈ¢B¨»çuê¼ÆÉÍÓ«Í è¦È¢ÌÅ éB¼lÉÆÁÄǤݦæ¤ÆAÞ©gÉÆÁÄuCªvÍÓÅÍÈ¢BÂÜèAíêíêÍuCªvÆu´îvðæʷ׫ŠéBÞÌuCªvÍÂËÉÏI»fðÓñÅ¢éΩèÅÈAÏI»f»ÌàÌÈ̾B

i¿Jsli1972jj

uêÌuCªvÍ»ÌÜÜÏI»fÅ éªA±±ÉÍÇñÈÓ«àåÏ«àÈ¢BuCªvÍÏIÈâΫðÑÑÄ¢éBµ©µAÞ̵¢D«Ì\oÍAIÈåÏIÈâΫðÓ¡µÄ¢éÌÅÍÈA»ÌtÉÞ©gɨ¢ÄÍÞµëu³vðÓ¡µÄ¢éÌÅ éB

@ÅÉAÍuêͼÒð¢Ä¢é¾¯ÅÈð¢Ä¢é̾AÆq×½B½Æ¦Î«Í¼ÒӯŠéBuêÌusõvÉͼҪ¢È¢BusõvªæÉ«ÌÚÁÄé̾BuêÌõEsõÌ\oÍAÓIÈ»fÅÍÈA¢ÂàDZ©ç©âÁÄéàÌÅ éBÞÍ Æ©ç»ÌRðl¦é©àµêÈ¢ªA»êͼÒiÎÛjÉàÞ©gÉ]ŵ¦È¢àÌÈÌÅ éBusõvÆ´¶½Æ«AÞ©gÉà»ÌÓ¡ªí©ÁĢȩÁ½Æ¢¤×«¾ë¤BÀAÞÍusõvÌRÍÙÆñǢĢȢB»Ì©íèAusõvÆ¢¤êêÉAÞÌS¶ÝIÈ»fª±ßçêÄ¢½ÌÅ éBުꩩÈâÎIÅ èȪçA»ÌàÀɨ¢Äu³vÅ Á½Æ¢¤tàÍAܳɱ±É éB

i¿Jsli1972jj

±Ìæ¤ÉAuê¼Æ̶ÍÍAâÎIÈÏI»fƵÄÌuCªvª èA»Ì½ßAuvÌÓ«AåÏ«©çÆêÄ¢éÆ¢¤ÌÅ éB³çÉoÆuCªvÉ¢ÄàAÌæ¤ÉྷéB

¢¢©¦êÎAuê¼ÆÌuAYvÍAið¾É`Ê·éƱëÉàSà¸×ÉLq·éƱëÉà è͵ȢB¨ÆÌÔÉ éuCªvª¾mÉ`Û»³êé̾B»±ÉÓ«ÍÈ¢Bóz̬¶è±Þ]nÍÈ¢B

@Íuêɨ¢ÄuCªvÆIðE»fEs×Ív·éÆq×½ªA¯¶æ¤ÉuCªvÆÞÌoÍv·éÆ¢ÁÄæ¢BÞͯÁµÄ]vÈàÌÍÈ¢ÌÅ éBȺÈçAÞÍ ê±êðÓIÉéÌÅÍÈA¢çêÄé©ç¾BuCªvÉæéÞÌsתÓIÅ éDZë©âÌâ½Å Á½æ¤ÉA»Ìoà¢íÎâÌâ½ÈÌÅ éB

i¿Jsli1972jj

»µÄAuqÏvâuåÏvÆ¢Á½uê¼ÆªuAYvÅ éÆ]³êéÈðÌæ¤ÉAwE·éB

@ÞçÌ©È®«ÍA»Ìu¢Evª¢½KRÅ éBÞçÍ»Ìu¢EvðO¤©çÝéáðà½È©Á½BtÉ¢¦ÎAO¤©çÝé±ÆÉæé¬EBE\áÔðÞçÍÅ©çÜʪêÄ¢½ÌÅ éB»êͽñÉÞçªum¯lvÅÈ©Á½Æ¢¤±ÆÅÍÈ¢BÞçÍÓ¯ª¶Ý¾·è]ÉÖSð¥¤ÉÍA ÜèɾÄȧIÈàÌÉÆçíêÄ¢½Ì¾Biªj

@ÞçÍuv𢽪A»ÌuvÍu¢Evɶ±ßçê½àÌÅ èA»±ÉÍÓ«ª è¦È¢BÁ׫±ÆÍAÞçªÉ¢ľ¯«ÈªçAÓ«ðÜʪêÄ¢½Æ¢¤±Æ¾B©Èðqϵ¢EðqÏIÉÎÛ»µæ¤Æ·é¸_ÍAK¸Ó«iåÏ«jÉÂܸ©´éð¦È¢BqÏ«ÆÍêÂÌ_bÅ èAíêíêÍu¢Evð¢EÆÆè¿ªÄ ¢éÉ·¬È¢B

i¿Jsli1972jj

±±ÅuÞçvÆÍAuê¼ÆÆúé½ÆðwµÄ¢éBuê¼ÆªÓ«ðÆê½ÌÍAuCªvÉæéàÌÅ é©çÆwE·éBuê¼ÆÉÆÁÄAuÏIÈ»fvÅà èâÌâ½Å éA±ÌuCªvÌxz³ê½ìiÉÍAÓ«Í è¾È¢Æ¢¤ÌÅ éB

@ÅãÉJûßqi1977juu½é©vÉݦéuê¶wÌ´^viwÉì¶xæ11@1977N3jðæèã°éBJûßqi1977jÅÍAuê¼Æ©gªuìvÆÊuïĢéw½é©xÉ¢ÄÌæ¤É]·éB

@±±ÉÍ©½àÌÈO]vÈàÌÍêØÈ©êÄ¢éÌÅ é©çA»Ìs¢JbgÉæèc³ê½àÌA¦¿`«o³ê½àÌÍÀÉm©É»µÄNâ©ÉÚÉ©ÑA»Ì`ÛðʵÄålöÌSÌÚªóÛïçêéÌÅ éB±ÌêÑÉ©½àÌð©½ÊèɶXµÄ»·éuê¼ÆÌVÌ˪»êÄ¢éÆvíêéB

iºüøpÒBȺ¯¶B

Jûßqi1977juu½é©vÉݦéuê¶wÌ´^v

wÉì¶xæ11j

±Ìæ¤ÉAw½é©xÉuê¼ÆÌuVÌËvð©oµ½Ì¿Auê¼Æ̶ÍÉ¢ÄÌæ¤ÉàwE·éB

@µ©µåØÈÍ»ÌuávÉx¦çê½uê¶wÍPÉoIvfÌZ¢ÀĻ̶wÉInµÄ¢éÌÅÍÈA»ÌãÉSÄÌÛðåÏÌ´îÉïÝüêSî»·éAܽ»¤o¾é´îÌשȮ«ªíɢĢéÆ¢¤Å éB·¾·êÎÞÌuávͨ𶫶«Æ³mɨ¦éΩèÅÈA»êƤɻÌXÌC¿ª çäéÖA«ðÑÑĨ¦çêÄ¢éÌÅ éB±ÌC¿ÉæÁÄÂXÌoIfªêÂÉÈéÉÂȪêAÇÒÉ¿lðÑÑÄèAàu¶wvÆæÎêéàÌÉßçêéÌÅ éBÞµëA»Ìæ¤ÈC¿Ì«ÉæÁı»A»êçÌofª¶©³êÄ¢éƾÁÄàß¾ÅÍÈ¢B½Í©ÈÌÀ¶É§ µ½ìÒÌuáv̨¦½¢EÍA×ÉĶ«¶«µ½oÌ[À𦷪A»êçÌ`ÊÍÎÛÌPÈéÊ^IÄ»ÅÍÈåÏÌ¢½¶«½ÊÀ Å éB±Ìuê¼ÆÉÆÁÄÍAu©évÆ¢¤oI®ìͦul¦évÆ¢¤vlI®ìÉÂȪéBÂÜ袩Éæu©v½Ûðo¦Ä¢é©A»ÌmÀ³Í»ÌÌSIàeÌm©³Å èA©½àÌÆ»ÌÌSÌóÔƪsªÈàÌƵĶݷéí¯Å éB

iT_´¶BȺ¯¶B

Jûßqi1977jj

uê¼Æ̶Íɨ¢ÄAu©½àÌð©½ÊèɶXµÄ»·évÆ¢¤uáv̳m³ÍAu»êƤɻÌXÌC¿ª çäéÖA«ðÑÑĨ¦çêÄ¢évÆ¢¤B»êÍ·Èí¿Auê¼ÆÉÆÁÄAuu©évÆ¢¤oI®ìͦul¦évÆ¢¤vlI®ìÉÂȪév½ßAu©évÆul¦évƪsªÈàÌÅ éÆl@·éB»µÄÌæ¤ÉàwE·éB

ÂÜèAuz¤vÆ¢¤´îÆu×·vÆ¢¤s®ÆÍêÌÆÈÁÄ¢éÌÅ èAÞÌu©ävªà´îEs®êÌÆ̳궫éȪ±±É éBÌìiÉÍuCªvuC¿vÈÇÆ¢¤¾tÅ©ÈÌuÀ´vð\»·éÆ¢¤±ÆªÉßÄpÉÉÝçê骻êÍ»ÌÜÜuê¶wðzãÌåØÈè@̪{Å éÆv¦éB

iJûßqi1977jj

±Ìæ¤ÉAuz¤vÆu×·vƪêÌÆÈÁÄ¢éƱëÉAuê¼Æ̶Íɨ¯éuè@̪{vÅ éÆ¢¤B»êä¦Aw½é©xðͶßÆ·éuê¼ÆÌìiÍAuålöÌ´îvÌݪ`©êÄ¢é̾Æ_t¯éB

æOÒIÉ©ç«IAqÏIÉèð©ÂßÂÂ`Æ¢¤Íuê¶wÆͳÈÌÅ éBÌÉu½é©vÌcêà«ÂßêÎÞ̼gÅ éÆྦæ¤BÞÌìiÌoêl¨ÍSÄålöæ謳AƧµ½liðàÁĶݷéð³êĢȢÌÅ éBÉIÉÍAÞ̶wÉÍuê¼ÆÆ¢¤êÂl̴`©êĨç¸A¼Ìl¨ÍƧ«A©å«ð½¸ÉålöÌ´îÆuõv é¢Íusõvðà½ç·}ÌƵĵ©`©êĢȢÆl¦çêæ¤BM¾Yª°èɾñÅ¢¼Ìõ´ðjQ·écêÌÄÑ©¯A±êðKvƵĢé»ÀÌlqÉ¢Äͽ¾ÞÌ´îðG·éðƵÄÌÓ¡ðÂÉ·¬¸A¼Ì»À»ÌàÌÉ¢ÄÍwñÇÞÌÓ¯ÉfÁıȢÌÅ éB

iJûßqi1977jj

@¿Jsli1972jÅÍAuCªvÌݪåÌ«ðàÂâÌâ½ÌàÌÅ é½ßAu©È®«vðÛ¿AÓ«©çÆê½Æ¢¤wEÉεÄAJûßqi1977jÅÍAuìiÌoêl¨ÍSÄålöæ謳AƧµ½liðàÁĶݷéð³êÄv¨ç¸AìiS̪Auê¼ÆðééƳ¹éuålövÌuvlI®ìvÌÝÅxz³êÄ¢éÆ¢¤ÌÅ éB

@ÈãÌæ¤ÉAuê¼Æ̶ÍÉ¢ÄÌæs¤ðÝÄ«½B¬Ñpvi1944jÅÍAuê¼Æ̶ÍÍu¨ÌYvÅ èAuWJÈÂȪèvðà½È¢±Æ©çAÇÝèÍA¶Æ¶ÆÌu^ónÑvðßÄ¢Kvª éÆwEµÄ¢½B

@ܽg½ì®¡i1953jA¯i1965jÅÍAJèêY̶ÍÆärµÄAu¦¨I«ivðà¿A¾tÌj

AXÅÍÈu¨vâu¨vuvÉ»Ìûü«ª éƳêÄ¢½B»µÄA¼ª½AZ¶Å èA`eâ¼g\»ªµÈ¢±ÆðªÍÊƵÄñ¦µAu̾^̶ÍvÅ èAu¨ÖÌûüvÆ¢¤î{ûüð¦µÄ¢éÆྵĢ½B±êÍAu¨ÌYvÆ]·é¬Ñpvi1944jƤʷé_ª½¢àÌÅ Á½B

@êûAÉò³üi1960jÅÍAuAYvÅ éuê¼Æ̶ÍÍAuê¼Æ©gªÆ禽uávÉæÁÄAu×ÉĶ«^_µ½oI[Àv𦷶ÍÅ éÆwEµÄ¢½B»êƯÉAu»ÌAYªmoIÈ[ÀÉW³êÄAÎÛÌS~Ìc¬Æ¢¤_ÅãȽ_ÍFß´éð¾È¢vÆ¢¤uê¼Æ̶ÍÌuãȽ_vðàwE·éàÌÅ Á½BràPYi1977jÅÍAuê¼ÆÌuAYvÍAu©äâåϪOÊÉo³êAµ©à»Ì©äâåϳ¦àªÆç¦çêé׫ÎÛƵÄqÏIÉ`©êévÆ¢¤uåÏIÈAYvÅ éƵĢ½B

@¿Jsli1972jÅÍA±¤µ½uåÏvuqÏvÆ¢¤ñΧÅÍÈAuCªv©çuê¼Æ̶Íðl@µÄ¢½BuâÌâ½v³ðàÁ½uCªvªålöÆÈèAÏIÈ»fðºµAuIðE»fEs×vA»µÄ»êÍuovÆàv·éàÌÅ éÆ·éB»Ì½ßu³vª¬§µAu¢Evɶ±ßçê½uvÍAuvÆ¢¤Ó«©çÆêÄ¢½Æ_ïéB

@Jûßqi1977jÅÍAuÞÌuávͨ𶫶«Æ³mɨ¦éΩèÅÈA»êƤɻÌXÌC¿ª çäéÖA«ðÑÑĨ¦çêÄ¢évƱëÉAìÆEuê¼ÆÌÁ¥ðÆç¦æ¤Æ·éBuu©évÆ¢¤oI®ìͦul¦évÆ¢¤vlI®ìÉÂȪévÌÅ èAuuz¤vÆ¢¤´îÆu×·vÆ¢¤s®ÆÍêÌÆÈÁÄ¢évÆ¢¤ê«ðwEµÄ¢½B»±ÉÍAu¼Òvª¶Ý¹¸Auê¼Æêl̴`©êȢƵĢ½B

@¾ªA±ÌJûßqi1977jÌwEÍA\»Å é¬àêÊÉ ÄÍÜé±ÆÅÍÈ¢¾ë¤©B¬àªA«èÉÓ}³ê½\»Å éÈãASÄ̬àÉ¢ÄAu`ÊÍÎÛÌPÈéÊ^IÄ»ÅÍÈåÏÌ¢½¶«½

@ÅÍA»Ìæ¤Èuê¼ÆÌìiÌÁ¥ÆÍAÇÌæ¤ÈàÌÈÌŠ뤩B{¤ÅÍA±Ìuu©évÆ¢¤oI®ìͦul¦évÆ¢¤vlI®ìÉÂȪévÆ¢¤uê¼ÆÌìiÌÁ¥É¢ÄAuê¼ÆÌ_Ìzâq@Æ¢Á½\»Ì¤Ê©çªÍEl@·é±ÆÅA¾ç©Éµ½¢B

@ܽA¬Ñpvi1944jâAg½ì®¡i1965jÈÇÅwE³êÄ¢½u¨ÌYvâu¦¨I«iv̶ÍÆÍAêÌÇÌæ¤È¶ÍÅ éÌ©AìiÌàe\åèâ\¬Aq\ÉÖíç¹Äl¦éKvª é¾ë¤BæQÍÌOÂÌìiªÍðʵÄA±êçæs¤ÌwEÉ¢ÄïÌIÉl@µÄ¢B

æQßæPÅÍA__É¢ÄÌæs¤ð®·éB

@ܸAFmÈw̪ìɨ¯éæs¤ÆµÄ{è´FEãì¼÷i1985jwFmÈwI@_xiåwoÅï1985N10jðÝéBÉê³çɨ¯é__ƵÄA¼½|FÌ__ðÝéB»µÄÅãÉA{eÌu_ÌzvÆ¢¤l¦ÌàÆÅà é¡ä¶jÌ__ðAuz_vÆ¢¤l¦ûðSÉ®·é±ÆÆ·éB

@»ÌãAæQƵÄ{eɨ¯é¾tÌè`ð·éÆ¢¤\¬ðÆéB

@{è´FEãì¼÷i1985jiwFmÈwI@_xåwoÅï1985N10jÍAñ\¬ÉÈÁÄ¢éBuTD_̵ÝvƵÄAlÔª¨ð©éÆÍǤ¢¤Í½ç«ð¢¤Ì©AÆ¢¤lÔÌFm¨¯é_É¢Äl@µÄ¢éB»µÄuUD_Ì«\æè[¢ðÖü¯ÄvƵÄA¶wìiɨ¢ÄA©éÆÍǤ¢¤«Å éÌ©AÇÞÆÍǤ¢¤±Æ©AÆ¢Á½±ÆðFmÈwÌÏ_©çl@µÄ¢éBTÍãì¼÷ªAUÍ{è´Fª»ê¼ê·MµÄ¢éB

@ܸT©çÝÄ¢B

úí¶ÌÅÍA½¿Í¨ðæ©æ¤ÆµÄA½¦¸ñðX¯½èAgÌðÚ®³¹é±ÆÉæÁÄ_𮩵ÂïĢéÌÅ éB

@}NÌxÅ_𮩷±ÆÉæÁÄ©¦éàÌÍAâÍèXibvVbgÌæ¤ÈàÌÅÍÈAÏ»â¬êÌp^Æ¢Á½àÌÅ ë¤BÂÜèA~NÌxÌÝÈç¸A}NÌxÅàA½¿ÍAÏ»ð©éÅAÎÛªÇÌæ¤ÈàÌ©ÁèµÄäÌÅ éB

i{è´FEãì¼÷i1985jwFmÈwI@_x@p.9j

@±Ìæ¤ÉAu©évÆ¢¤±ÆÍA éàÌÌâ~µ½óÔÅÍÈAÇÌæ¤ÉÏ»·éÌ©AÆ¢¤©éÎÛÆA©éåÌÆÌÚ®âÏ»ÌlÉæÁÄAuÎÛªÇÌæ¤ÈàÌ©ÁèµÄävÆ¢¤B»µÄA©¦Ä¢½Rª©¦ÈÈéÆ¢¤Ï»É¢ÄAÌæ¤ÉྷéB

µ©µA©¦ÈÈÁ½RÍA»±É¶ÝµÈÈÁ½RÆ;ç©ÉÙÈÁ½àÌƵÄmo³êéÌÅ éB_𮩷±ÆÉæÁÄA»ÌRª©¦ÈÈÁ½Æ¢¤±ÆÍAPÉ»ÌRªÔ©çÁ¦½Æ¢¤±ÆƯ¶ÅÍÈ¢B¡ÜÅ©¦Ä¢½ÎÛÌ©¦ÈÈèû A é¢Í»êª©¦ÈÈÁ½±Æ ÍA»êÍ»êŧhÈîñÅ èAPÉZXEf[^ª¶ÝµÈÈÁ½Æ¢¤±ÆÅÍÈ¢ÌÅ éB

@©é±ÆÍAXibvVbgð©éÆ¢¤±ÆÈÌÅÍÈA©¦BêÌvZXð©éÆ¢¤±ÆÈÌÅ éB é¢ÍAE©çÁ¦é»ÌÁ¦ûð©éÆ¢¤±ÆÈÌÅ éB

iT_´¶BȺ¯¶B

{è´FEãì¼÷i1985j@p.28j

@ÎÛª©¦ÈÈéAÆ¢¤±ÆÍAPÉÎÛªE©çÈÈÁ½Æ¢¤ÌÅÍÈAu¡ÜÅ©¦Ä¢½ÎÛÌ©¦ÈÈè

@{è´FEãì¼÷i1985jÅÍAlÔªÎÛðFm·éÆ«Ìu_vðñÂÌ_ª éÆ¢¤B»êªu®IÈ_vÆuÃIÈ_vÆ¢¤ñÂÌu_vÅ éB

@®I_ÆÍA¶ÊèA®«Â é_̱ÆÅ éB©éÆ¢¤±ÆÍAî{IÉÍ®I_Ì®ÉÙ©ÈçÈ¢B¯¶±ÆÍTOIÈðÉÖµÄྦé¾ë¤B®I_ª©éàÌÍAÎÛÌÇÌ_©çÌ©¦ÆàA é¢ÍAÇÌæ¤ÈÂÊIÈáÆàεȢB±±Å©çêéàÌÍAè`iformjÅÍÈA_𮩷±Æɺ¤sè`È©¦ÌÏ»ÌvZXÆ¢Á½àÌÅ ë¤B

i{è´FEãì¼÷i1985j@p.53|54j

@êûAÃIÈ_ÆÍA ÜÅ®IÈ_ÌrãɶݷéàÌÅ éBÂÜèAÃIÈ_ÆÍA®¢Ä¢érŧ¿~ÜÁ½Æ¢¤óÔÉÙ©ÈçÈ¢Bµ½ªÁÄA½Æ¦ÃIÈ_©ç©éÆ¢¤Æ«Å³¦AXibvVbgEf̾¤æ¤È`iformjð©Ä¢éÌÅÍÈA½ç©ÌÏ»âÏ`Ìrãð©Ä¢éÌÅ éB é¢ÍArãƵÄÌg`hð©Ä¢éÌÅ éB

i{è´FEãì¼÷i1985j@p.54j

»µÄA±êçÌ_ðÌæ¤ÉÜÆßÄ¢éB

ÜÆßľ¤ÈçA®I_Ͷ¬IÅ èAêûÃI_Í®I_Ì®ÉæÁĶÝo³êéÂÊIÈA é¢ÍáIÈ_¾Æ¢¤±ÆàÂ\Å ë¤BÂÜèA®I_ÍA_Ìϻɺ¤ÎÛÌ©¦ÌÏ»Ì èûð©éÌÉεAÃI_ÍA»¤µ½A±IÈÏ»ÌrãÉ éÎÛÌêÂÌ©¦ûÌáðȪßéÆ¢¤í¯Å éB

i{è´FEãì¼÷i1985j@p.55j

@±¢ÄAU̶wìiðÇÞÆ«Éͽçu_vÉ¢ÄÌl@ðÝÄ¢B{è´FEãì¼÷i1985j¶wìiðÇÞAÆ¢¤s×ÍAȺÌå«ñÂÌ«ÉæéàÌÅ éÆྷéB{è´FEãì¼÷i1985jÅÍA¼ÒÅ é¶wìiÌìl¨ÉεÄA¤´IÉð·é±ÆðAu¼zI©Èðh·évÆÄÑȪçྵĢéB

@g©éh«ÆgÈÁÄhÝé«ÌñÂðêIÉÆç¦éÉÍAÌæ¤Él¦ÄÝéÆí©èâ·¢¾ë¤Bg©éh«ÍA¢íμzI©ÈÌgáhÌ«Å éB±êÉεÄA¼ÒÉgÈÁÄhÝé«ÍA¼zI©ÈÌà¤Ì«Å éB±Ì¢¢ûðg¦ÎA½Æ¦Î éÚIðàÁ½¼ÒÉ_ðÝè·éÆÍA±Ì¼Òɽ¢µÄ¼zI©ÈðhµA»Ìà¤É¼ÒÌÚI𶬵ÄÝéÆ¢¤±ÆÅ éB

@±Ìæ¤Ég©éh«ÆgÈéh«ª¯¶¼zI©ÈÌ«¾Æ·êÎA±ÌQÂÌ«ª¯É¨±èAÝ¢Ée¿µ ¤Ô̶Ýà\z³êéB½Æ¦ÎA éÚIðàÁ½¼ÒÉ_ðÝè·éêðl¦ÄÝæ¤B±ÌÆ«A»Ì¼ÒÌàÁÄ¢éÚIâÓ}ðªµA¼zI©ÈÌà¤É¶¬·é±ÆÉæÁĻ̼ÒÉgÈÁÄhÝÄA»êÉæÁijçɻ̼ÒÌgáhÅ¢Eðg©ÄhÝéA±±Å½¿Ìpêðg¦ÎA¼ÒÌ©Ä¢éq©¦r𶬷éAÆ¢¤ßöª è¤é¾ë¤B

i{è´FEãì¼÷i1985j@p.133j

±Ìæ¤ÉAìl¨ðu©év«ÆAìl¨ÉuÈév«ÉæÁÄAlͶwìiðÇÞÆ¢¤ÌÅ éBlÔªA¼lÌ¢½àÌÅ é¶wìiÌÌAìl¨ÌC¿ÉÈÁÄÇÞÆ¢¤ÌÍAu©év«ÆAuÈév«ÉæéàÌÅ éÆ¢¤Bµ©µAPÉuÈévÆ¢¤¾¯Åìl¨ÌSîÉuÈévÆ¢¤ÌÅÍÈ¢ÆྷéB

@¾ª±±ÅÍA¢ë¢ëÈû@Ì©çA_Ìg©éh«Æà§ÚÉÖAµ½PÂÌðûªÉÅ_ð ÄA»êÉ¢Äl¦Ä¢±Æɵæ¤B»êÍA¼ÒÌSîðð·éÉ ½ÁÄAܸ»Ì¼ÒªÞÌÜíèÌ¢EÉ¢ÄàÁÄ¢éÅ ë¤Þ©ç©½q©¦r𶬵ÄÝéAÆ¢¤âèûÅ éB±êðq©¦ræsûªÆæÔ±Æɵæ¤B

i{è´FEãì¼÷i1985j@p.139j

uÈév«ÍAPÉ»Ìuìl¨ÌC¿ÉÈévAÆ¢¤ÌÅÍÈA»Ììl¨ª»ÌüèðÇÌæ¤É©Ä¢éÌ©AÆ¢¤±Æðu©év±ÆÉæÁÄ»ÌàÊðð·éÌÅ éÆ¢¤B±êðuq©¦ræsûªvÆÄÑA¶wìiÌìl¨ÌSâSîðÇÞ¤¦ÅAdvÈu_vÌ«ÌêÂÅ éÆ·éB

@±Ìæ¤ÉÎÛª¯¶Å ÁÄàA»ÌÆ«ÌSîɶĩ¦ª·ÙðàÂÈçÎA¼Òððµæ¤Æ·éÆ«A½¿ªÞ̩Ģ驦Ìà·ÙðmèA»Ì©¦ð¶¬Å«êÎA»±©çÞÌSîÌ èûÉ¢ĪµÄ¢±ÆªÅ«é¾ë¤BÂÜèA±Ì©¦Ìà·٪ASîÉÖ·é_ÁèîñÉÈéÌÅ éB

i{è´FEãì¼÷i1985j@p.152|153j

ÎÛÌ©¦ûÌá¢ðð·é±ÆÉæÁÄAìl¨ÌSîÜÅð·éiª·éj±ÆÉÂȪéÌÅ éwE·éB»êÍAÌæ¤ÈàÌÅ éB

@½¾±±ÅdvȱÆÍA±ÌöÊIÈ_ÁèîñÌÝðàÁ½©¦ð¶¬·é¾¯ÅÍA[¢¼ÒðÉB·é±ÆªÅ«È¢êªÙÆñÇÅ éÆ¢¤±Æ¾B¼ÒÉe¿ð^¦Ä¢é¨AoðÁèÅ«êÎA¼Òðª\ªÂ\Å éæ¤Éê©Ý¦éÔÅàA»Ì¨Aoª¼ÒÉæÁÄÇÌæ¤É©¦Ä¢é©ðmçȯêÎA[¢¼ÒðÍÅ«È¢ÌÅ éB

i{è´FEãì¼÷i1985j@p.155j

±Ìæ¤È¶wìiɨ¯éìl¨ÌðÌvZXðAVFCNXsAÌwnbgxðáÉÆÁÄÌæ¤ÉྵĢéB

@½Æ¦ÎnbgÌáÅ¢¤ÈçÎA»ÌðßöͱñÈàÌÅ ë¤Bܸ½¿ÍYÈðÇÞÅA½ÆàTO»³ê½nbgÌSîðð·éB»µÄ»êÉàÆâÄÞªàŠ뤩¦ðAÆÉà©ÉඬµÄÝéB»µÄ³çÉ»êðîµÄAïÌIAÀ´IÈSîÉÖ·ém¯ð³ªµA»êðgÁÄnbgÌSîðïÌIɵĢB»µÄ»ÌSîÉàÆâÄA©¦ð³çÉôûµAæèKØÈàÌƵĶ¬³êÄ¢B±Ìæ¤È©¦ÆSîÆÌÔÌ^®ðƨµA©¦ÍæèKØÈàÌÉÈèASîàæèÀ´IÉÈÁÄ¢ÌÅ éB

@±êðæèêÊIÉ¢¦ÎAKØÈ©¦ª¶¬Â\ÈêÂÌOñðÍAq©¦ræsûªªÜ¸®àøÈ©¦ð¶¬µA»±©çSîðð·éÆ¢Á½êûüIÈàÌÅÍÈA»êªoûüIÈàÌÅ éÆ¢¤±Æ¾BoûüIÈßöªs³êéÅASîªïÌIAÀ´IÉÈ龯ÅÍÈA©¦àæèKØÈàÌðß´µÄÏíÁÄ¢ÌÅ éB

i{è´FEãì¼÷i1985j@p.172|173j

@êûA¼½|FÌ__É¢ÄÍA¼½|Fi1975jw¼½|F¶|³çìW17@¶|wuÀiTj_E`ÛE\¢xi¾¡}oÅ1975N9jªÚµ¢B¼½|Fi1975jÅÍAu¶|ìivɨ¯é_ðÌæ¤ÉKèµÄ¢éB

_Æͽ©

@¶|ìiÍ·×ÄiAU¶AYÈÈÇWÌ¢©ñðâí¸j éêèÌ_ð}îƵÄ\»³êĢܷBµ½ªÁÄSÄ̶|ìiÍ_ð}îÆ·é±ÆȵÉͳµ[»êðÇÝÆé±ÆÍūܹñB

iÌÍ´¶ÉæéBȺ¯¶B

¼½|Fi1975jw¼½|F¶|³çìW17

¶|wuÀiTj_E`ÛE\¢x@p.338j

±Ìæ¤ÉKèµA¼½|Fi1975jž¤u_vÆÍu¾êÌá©çvuDZ©çv`¢Ä¢éÌ©AÆ¢¤âèÅ éÆ·éBµ©µA»Ìu_vÆÍAPÉìiྯÌâèÅÍÈA»ÌìÒƧÚÉÖíéàÌÅ é±ÆàmFµÄ¢éB

Ï_Æ_

@Ù©ÈçÊ»Ì_©ç¦çÎê½Æ¢¤±ÆÍlÔɽ¢·éA¢Eɽ¢·éìÒÌlÔÏAl¶ÏA¢EÏAܽ|pÏÈÇAÂÜèìÒÌÏ_ÉàÆÃàÌÅ·Bµ½ªÁÄAÇÒÍ»ÌìiÌ_Ì è©½ÉæÁÄìÒÌÏ_ðÆç¦é±ÆàÂ\ÆÈèÜ·B

@Èw̶ÍA é¢Íê³çÅ¢¤Æ±ëÌྶÍAqÏIÈ_iàµÍ³lÌÌ_jðÆéàÌÅåÏðr·éƱëÉÆÁÈ«iª èÜ·B

¶|̶ÍÍi¶|Ì`ÛÍj_ÌÝèÉæÁÄAìÒÌåÏÆqϪÙØ@IÉ~gê³ê½àÌÅ·B

iºüøpÒBȺ¯¶B

¼½|Fi1975j@p.339j

_ÌÝè

@ìÒÍÎÛð\»·éÆ«ÉA¬Ìæ¤È_ðÝèµÜ·B

@êlÌÌ_ÌÎ ¢A»ÌlÌ̱ðq×éàÌÆAÍÐîÒAbÒƵÄA¼ÒÌ̱ðÇÒÉêè`¦éÆ¢¤àÌÆ èÜ·B

@ñlÌÌ_ÍAêÊIÉÍܾìi»³êĢܹñªÅßtXÈÇÅ»ÌݪȳêĢܷB

@OlÌÌ_ÉÍÎÛðOªí©çÜÁ½qÏIÉ`Ê·éqÏÌ_ÆAìÌ éÁèÌl¨Ì_Æêv³¹½ÀèÌ_ª èA³çÉAÎÛðO©çAܽà©ç©ÝÉiÆ¢¤±ÆͽʫíßÄ ¢Ü¢ÉÆ¢¤±ÆÅà èÜ·ªj`«¾·SmÌ_ƪ èÜ·BiªjOlÌSmÌ_Í´zÒÌ_A_Ì_Æà¢íêÜ·B

i¼½|Fi1975j@p.339j

u¶|ìivɨ¯éAu_vÍAuêlÌvÆuOlÌvÆÉܸñª³êAuOlÌvÍuSmvuÀèvuqÏvÆ¢¤Oíª éÆ·éBuêlÌ_vÆÍAêlÌÌêèèÉæÁÄêçêéìiÅ éBuvâulvu©ªvÆ¢Á½êlÌÌìl¨ÆµÄìiàÉoê·éàÌÆAìl¨ÆµÄÅÍÈPÉêèèƵÄÌÝoê·éàÌƪ éÆ¢¤B

@uSmvÆÍA¢íäéu_Ì_vÅ èA·×ÄÌìl¨ÌàÊð©Ê·u_vÅ éBuÀèvÆÍAêÌÁèÌìl¨ÌàÊ©çÌÝ`©êé_ðw·BuqÏvÆÍAìl¨ÌàÊ©çÍ`©¸ÉASÄìl¨ÌOÊ©ç`Æ¢¤ìiÅ éB

à©çÌ_AO©çÌ_

@·×ÄÌ_ðÍA±ÌñÂÌ_ÉæÁĪ޵ܷB½Æ¦ÎêlÌÌ_ÌêÍAÈél¨ÌáðƨµÄ¢EðȪßéàÌÅAµ½ªÁÄAÈél¨ÌàÊð®Á½A é¢ÍÌåÏÉÊçê½¢EÆ¢¦Ü·ªA±ÌÎ ¢Ì_ðà©çÌ_ é¢ÍªµÄáàÌÚâƼïܷBOlÌqÏÌ_ÍO©çÌ_ é¢ÍªµÄáOÌÚâƼïܷBOlÌÀèÌ_ÍÁèÌl¨ÌàÊðƨ·ÆÆàÉ»Ìl¨ðO©çà`_Å ÁÄA½Æ¦Ä¢¦ÎOlÌÌqÏÆåϪê³êÄ¢é_Å·B±ÌÎ ¢áàÌÚâÆáOÌÚ⪩³ÈÁ½àÌÆ¢¦Ü·BOlÌSmÌ_ÍÁèÌl¨¾¯ÅÈ·×ÄÌoêl¨ÌuàÆOvðÆç¦é_Å·Bµ©à»êÍáàÌÚâÆáOÌÚâªA éÆ«ÍuæÊv³êA éÆ«Íu©³ÈèvAܽ½ÌÎ ¢u ¢Ü¢vÆÈèÜ·B

i¼½|Fi1975j@p.339|340j

±Ìæ¤ÉAuàÌÚvÆuOÌÚvÆ¢¤ñÂÌ_ÉæÁÄAu¶|ìivðÇÞÆ¢¤B¼½|FÌ__ÅÍA±ÌuàÌÚvÅu¶|ìivð̱·é±ÆðAu¯»Ì±vÆæÑAuOÌÚvÅ̱·é±Æðuٻ̱vÆÄÔBu¶|ìivÌÙÆñÇÍA±ÌñÂÌÚiu_vjªÝÉÖíè ¤±ÆÉæÁÄAÇÝ··ßÄ¢±ÆÉÈéB±ÌñÂÌÚªÖíèȪçu¶|ìivð̱·é±ÆðAu¤Ì±vi é¢Íu¶|̱vjÆÄÔB

@±Ìu¯»Ì±vAuٻ̱vÆ¢¤æÊÍA{è´FEãì¼÷i1985jÅuÈév«ÆAu©év«ÆÉæÁÄìiðÇÞÆ¢¤wEƤʷéàÌÅ éƾ¦éB·Èí¿A¨¨æ»ÈºÌæ¤È¤Ê_Å éB

| ¼½|FÌ__ | {è´FEãì¼÷i1985j | |

| ¯»Ì±iuàÌÚvÉæé̱j | cc | u¼zI©ÈvÌuÈév«Éæéð |

| ٻ̱iuOÌÚvÉæé̱j | cc | u¼zI©ÈvÌu©év«Éæéð |

@{è´FEãì¼÷i1985jÅàA¼½|FÌ__Åà¤ÊµÄ¢éÌÍAìl¨ÌàÊiSASîAC¿ÈÇjð`±ÆªuÈév«AuàÌÚvÉæéu¯»Ì±vÈÌÅÍÈAàÊ©ç`±ÆªuÈév«Éæéìl¨ÌðÅ èAu¯»Ì±v·éÆ¢¤±ÆÆྵĢé_Å éBu½ðv`¢Ä¢é©Æ¢¤âèÅÍÈAuN©çv é¢ÍuDZ©çv`¢Ä¢éÌ©AÆ¢¤u_vÌâèðdµÄ¢éÌÅ éB·¾·êÎA©çêéÎÛÅÍÈA©éå̪__ÅÍdvÅ éÆ¢¤±ÆÅ éB

_l¨

@_ðÝè³ê½l¨ð_l¨Æ¼Ã¯æ¤BiêlÌÌ_É ÁÄÍqr ª_l¨Å·B¨êÉ ÁÄÍbÒª_l¨ÆÈèÜ·Bj

_l¨Ìð

@_l¨É¦çÎêél¨ÍAìÒÌÏ_AÂÜèÍìiÌåèÆvzð`Û»·é½ßÉKvÈððà½ËÎÈçÈ¢BðÆÍA_l¨Ì«iA¶AvzA§êÈÇÅ·B

@_l¨ÌáiåÏjðƨµÄ©çê½l¨iÎÛl¨A é¢ÍÅ_l¨Æ¢¤jâ¢EÍAµ½ªÁÄ_l¨ÌðÉæÁÄKè³êéàÌÅ·B±Ì±ÆÍA_l¨ÌåÏÉæÁĽf³ê½qÏÌ¢EÆ¢¤±ÆÅ·BiåÏÆqÏÌÙØ@I~gêƵÄ̶|`Ûji_ðvYƵÄÆç¦çê½A\»³ê½AqÏI»ÀÌåÏI½fj

i¼½|Fi1975j@p.341j

»µÄAu_vªu©ê½ìl¨ðu_l¨vÆÄÑA»êÈOÌl¨ÆæʵĵÁÄ¢éB±Ìu_l¨vðʵÄAìiÌâoðu¤Ì±v·é±ÆÉÈéÌÅ éB³çÉA©éu_l¨vÆA»Ìl¨É©çêéuÎÛl¨vÆÌÖWðÌæ¤É¦µÄ¢éB

_l¨ÆÎÛl¨iÅ_l¨j

@_l¨ÉæÁÄ©çêÄ¢é̪íÌl¨ðÎÛl¨iÆÉ»ÌSÆÈél¨ðÅ_l¨jÆ¢¢Ü·B_l¨ÆÎÛl¨Í»Ì`ÊE\»ÌãŬÌæ¤È¿ª¢ª èÜ·B

@_l¨É½¢µÄÎÛl¨ðålöƼïé_Òª éªëèÅ·BìiÉæÁÄ_l¨ªålöÅ éÎ ¢AÎÛl¨ªålöÅ éÎ ¢A é¢Í¼ÒÆàÉ¡IÉålöÆl¦çêéÎ ¢ÈÇA³Ü´ÜÅ·Biªj

@ÎÛl¨ÌàÊðImÉ`«¾·½ßÉÍA»Ìl¨ð_l¨ÆµÄ]·i«è©¦j·éû@ª èÜ·BÂÜè©éªíÆ©çêéªíÌÖWðt]·éû@Å·Biªj

@_l¨Ìði«iEvzB§êccjÌÏ»EWÉÆàÈÁÄBÎÛÌÆ禩½ªÏ»EW·é±ÆÍà¿ëñÅ·BÂÜèAÎÛl¨âÎÛÆÈé`ÛÆÈé©RÈÇÌ`Ûª¿ªÁ½àÌÆÈÁÄ«Ü·B

i¼½|Fi1975j@p.341|342j

±Ìæ¤ÉAu_l¨vÌàÊÍæ`©êéêûÅAOÊÍÆç¦ÉAuÎÛl¨vÌOÊÍæ`©êéêûÅAàÊÍÆç¦É¢AƵĢéB

@±Ìæ¤É¼½|FÌ__ÅÍAu¶|ìivðð·éêÌdvÈvfƵÄA»Ì¶â¶ÍªÇ±©çiN©çjAÆç¦çê½i`©ê½jàÌÈÌ©AÆ¢¤u_vÉÚµ½àÌÅ éB

@¡ä¶ji1975jw¶Í\»@åvxi}Ô@1975N4jÅÍA¶Í\»ð¨±È¤\»·éßöƵÄAu_vªÖíÁÄ¢éÆ·éBܸAu\»vÉ¢ÄÌæ¤É®·éB

@½©ð½©Å çí·±Æðu\»·évÆ¢¤Bu½©ðvÆÍA©½±ÆA·¢½±ÆA´¶½±ÆAl¦½±ÆXð³·B»êðu½©Åv çí·ÌÅ éB¹y͹Šçíµ½àÌÅ èAGæÍüâFÅ çíµ½àÌÅ éBu çí·vÆÍAÍÁ«èí©éæ¤ÉOÉÅ¿o·±ÆÅ éBOÉÅ¿o³ê½àÌÍu©½¿vðàÂB

@±Ì±ÆðÊ̱ÆÎÅ¢¢©¦éÆA¬Ìæ¤ÉÈéBu½©ðvª\»ÎÛAu½©Åvª\»èiAu çí·vª\»s×AOÉÅ¿o³ê½u©½¿vªìiAìiðÅ¿o·å̪\»åÌÅ éB\»åÌÍÓuðàÁ½¶ÝÅ èA»ÌÓuª\»É çíêéÆ«A\»Ó}ÆæÎêéB çäé\»Í\»åÌÌÓ}ȵɬ§³êéB

i¡ä¶ji1975jw¶Í\»@åvx@p.1j

@Ìæ¤ÉAlÔiu\»åÌvjª éu\»Ó}vðÁĶÍð\»·éÆ«A©Èç¸utvÆ¢¤Í½ç«ÉæÁÄAuÐçßv̾ÆྷéB

@ çäé\»Íêɨ¢ÄȳêéBêðà½È¢\»ÍÈ¢B±êÍ\»åÌiêÊIÉ¢¦ÎlÔjªêÌÈ©ÅïÌIɶݵĨèA\»ÎÛà¯lȶÝÅ èAµ©à\»å̪»ÌêÅ\»ÎÛÉuü·é±Æ©çéB

@±ÆÎÍA»¤¢¤êÌÈ©ÅAÎÛðÝÂßéåÌ̪ðʵÄÐçß«oéB±ÌÐçß«ÍA½ÈiReflexionjÉæÁĨ±éB½ÈÆ¢ÁÄàÏIÈTOð³·ÌÅÍÈ¢BÎÛð±ÆÎÉÐ骦·A»Ìæ¤Èͽç«ð³µÄ¢¤ÌÅ éB

i¡ä¶ji1975j@p.16j

±ÌutvÆ¢¤Í½ç«É¢ÄA¡ä¶ji1968jw\»w¼àxi@¥¶»Ð1968N12jÅÍAÌæ¤ÉÜÂÌiKÉí¯ÄླêÄ¢éB

@ܸAÚÌOÉ{Ìu»¨vª éƵæ¤B÷ÌãÉ»Ìu»¨vª éÌÅ éBæPÌtÍA»Ìu»¨vðu{vÆ¢¤êÅã\³¹é±ÆÅ éB±ÌêAu{vÆ¢¤êªA[ÔIiKâÞIiKÅÈAÛ¥IiKÅ éƵÄàA±Ì±ÆÍ ÄÍÜéBêͨƼÆð³¹éàÌÅÍÈ¢©çÅ éBu{vÆ¢¤êÍu»¨v»ÌàÌÅÍÈ¢BêÆ»¨ÆÌÔÉÍf⪠éBÉà©©íç¸êÍ»¨ðã\·é@\ðàÁÄ¢éBµ½ªÁÄ»Ìfâð±¦é½ßÉÓ¯Ít¹´éð¦È¢ÌÅ éB¢¢©¦êÎAã\³¹¤éÌÍtÌͽç«Å éB

@æQÍA»Ìu»¨vÅ éu{vð¢ë¢ëÉS]·µÄêƵÄ©ÝÆéêÅ éBu»¨vSÌÌàÁÄ¢é\îªAúÄAu¾Á¿åi¾Á½ÐÆjª¾©¢Ä¢évæ¤Éݦ½èA{Ì嫳ª×·Ä¢Æ«ÍAu⵪ÁÄ¢évæ¤Éݦ½è·éêieImojà±±ÉÓßéB»ê©çu»¨vª¹Å Á½è·êÎA»êðuíª¸_ÌÆvÆÝé±ÆàÅ«é©çA»ÌêÍAu{vÅ é±ÆƯÉu¸_ÌÆvÆÈé±ÆªñdÉÈÁÄF¯³êé±ÆÉÈéB

i¡ä¶ji1968jw\»w¼àx@p.67j

@æRÍA»fÉæéÓ¯ÌtÅ éBu»¨vðu{v¾ÆFèµAܽuüµ¢vXÆ»f·éÆ«AuíêvÌÓ¯ÍǤ®©Å éB±±ÉàêIÓ¯ÆñIÓ¯Ìtª Á½BæPÌêÅàAæQÌêÅà±êÍͽç¢Ä¢éÆÝÈÄÍÈçÈ¢B

@æSÍAê»ê©Ìɨ¯étÅ éBꪨƼð³¹éàÌÅÍÈA»ê©Ìªu»¨vÆÍÊÌ̧ŠèAêÔªLÆ\LÌt\¢ðà¿A±Ìä¦ÉuÓ¡Ìvð࿤é±ÆÅ éB

@æTÍAæP©çæSÜÅÌP[XÌãɧÁÄA»êçÌàÌð\»Ì@\̤¿É®·é@\ƵÄÌtÅ éB»êÍdwIÉȪßçêÄ¢éÉ·¬È¢B»êÉOãydð¯Äês\¢ÉÜÅàÁÄä½ßÉÍtªÍ½ç©ÈÄÍÈçÊB¾©çA\»»ÌàÌÉͽçtÆ¢¤±ÆªÅ«æ¤BêƵÄt³ê½àÌðÏÝ °i³¹jĶƳ¹Aܽ»êç̶ðÏÝ©³ËĶÍÆ·éÆ«ÉͽçtÅ éB

i¡ä¶ji1968j@p.68j

±Ìæ¤ÉA\»åÌƵÄÌlÔªA»¨Å émERgðF¯µA»êð¾tƵÄês\¢ÆµÄÌqÉ·éÛAÈãÌæ¤ÈÜÂÌutvªÍ½çÆ¢¤ButvÆ¢¤¾tÌaóƵÄAÌæ¤ÉàྷéB

@tÌêðg¢½È¯êÎA½ÈEàÈEÔÆE½ÆÈÇÌóêÉÇÝ©¦ÄàAÈñ̳µÂ©¦à¨±çÈ¢B

i¡ä¶ji1975j@p.17j

¡ä¶jÌ__ÅÍA»Ìutv·éͽç«ÆA\»åÌÆÌÖW«ðÌæ¤Éu_vÆ¢¤±ÆÎÅྷéÌÅ éB

@t·éͽ竪\»åÌÉæéÌÍRÅ éªA»ÌåÌÌàÆàÆÁÄ¢é_ð´_Æ·éÆArefAaAbAcð¶Þ»ê¼ê¿ªÁ½_ÍA´_©çª¯çê½àÌA·Èí¿Az_ƵÄÈÄÍÈéÜ¢Bi_ð´_©çz·é±ÆÌÅ«éÌàA¶ÂÍtÌͽç«ÉæéBj

@z_Æ¢¤ÌÍAâ³µ¢¦ÎAuªûÉÚðÎévÈÇÆ¢¤Æ«ÌAÎçê½Ú̱ÆÅ éBfæÅÐÆĄ̂ðÊ·ÌÉ¢ë¢ëÆJÌÊuð©¦Ä»ÌSÌÌ^Àðʵo»¤Æ·éªA»ÌÆ«ÌA©¦çê½JÌô©ÌÊuðl¦ÄÝÄàæ¢B

@´_Íoriginal¾©çSoAz_Í´_©çallotiè Äj³ê½à̾©çASaÆ»·éB

i¡ä¶ji1975j@p.18j

\»å̪AÇÌæ¤É¾tƵÄ\»·é©AÆ¢¤Æ«Éu´_v©çuzvµ½u_vÉæÁÄutvµAüð«ðàÂqƵÄêsÉutv·é±ÆÅA¶ÍƵÄu©½¿v·Èí¿ìiƵĬ§³¹éAÆ¢¤ÌÅ éBÂÜèA¡ä¶jÌ__ÍA\»ßöð©Êµ½A\»_ƵÄÌ__ÈÌÅ éB

@_ÉÍ¢ë¢ë éB\»åÌÌoriginalÉàÁÄ¢é_ð´_iSojA»ê©çÎçêé_ðz_iSajÆ·é±ÆÍùqÌÊèÅ éBz_ªÍ½çÆ¢¤ÌÍA½Æ¦Î¬Ìæ¤È±Æðl¦ í¹êÎæ¢B é¨ðÐîµæ¤Æ¢¤êAÒÍHàeÍHïÕÍHÈÇÆ©Ä¢ªA»ÌÒÍHàeÍHïÕÍHÈÇÆ¢¤â¤_ÍAÊXÆ¢íÈÄÍÈçÈ¢Bµ©à»ÌÊXÌ_ÍA é¨ðÐîµæ¤Æ·éåÌÌÚi´_@Soj©çí¯çê½àÌÅ éBtÉ¢¦ÎA±Ìæ¤É_ð¢Â©ÉÎé±ÆȵÉÍAÎÛð¢ë¢ëÌpx©ç©é±ÆªÅ«È¢BÒÍHàeÍHïÕÍHÈÇ¢¤ÌÍA»Ì_AÎçê½_A·Èí¿z_Å éÆ¢ÁÄæ¢B

@µ©µz·éÆ¢ÁÄàiKÍ éBiKIÉÎçêÈÄÍF¯Í[ÜçÈ¢B½Æ¦ÎAïÕÍHÆâ¤êAêÊü«ÆµÄ¾¯ÅÍÈAZ¶Þ«ÉÍǤ©Aåw¶Þ«ÉÍǤ©AÆâ¤êÍA³çÉz_ðí¯ÄÝèµÄ¢éÆ¢ÁÄ¢¢¾ë¤B

i¡ä¶ji1975jp.44|45j

u\»åÌÌoriginalÉàÁÄ¢é_ð´_iSojvÆÍAu\»åÌvÌL¢Ó¡ÅÌu\»Ó}vƵľ¢·¦ªÂ\Å éB é¶ÍðA¶ÍƵÄìiɵ½¢Æl¦½u\»Ó}vÅ éB»Ìu´_vðAÇÌæ¤ÉB¬³¹é©AÇÌæ¤É±ÆÎƵÄA¶ÍìiƵÄu©½¿vÉ·é©AÆ¢¤iKðuz_vªSÁÄ¢éÌÅ éBãÌøpÌêAu±Ì{ðÐî·é±Ævªu\»åÌvÌu_vu´_vÆÈèA»êðÇÌæ¤È

@¡äÍu_vÆu¶ÍvÆÌÖWÉ¢ÄAÌæ¤ÉàwE·éB

©ñ½ñÉ¢¦ÎA¶ÍÆÍA_Ì©ÄÜí誻ÌÉ©êÄ¢éàÌAÆÝȵÄæ¢B_ª©ÄÜíéÆ¢¤s®ÉæÁĶÍÍÅ« ªÁÄ¢éÌÅ éB

i¡ä¶ji1975jp.59j

±Ìæ¤ÉA¶Í\»ð¨±ÈÁÄ¢¤¦ÅÌ\»ßöÌÉu_vÆ¢¤TOð±üµà¾µÄ¢éB»ÌÓ¡ÅA{è´FEãì¼÷i1985jâA¼½|FÌ__ÆÍáÁ½u_vÌTOÅ éÆ¢¦éB

@{è´FEãì¼÷i1985jÅÍAFmÈwÆ¢¤Ï_©çAulªmð©éÆÍǤ¢¤±Æ©vAu©½¿ðÆç¦éÆÍǤ¢¤±Æ©vÆ¢¤»À¢EÌu_vÌ è©½ÆÆàÉAulª¶wìiðÇÝA»Ììl¨ÌSîðð·éÆÍǤ¢¤±Æ©vÆ¢¤¶wìiðÇÞÉ ½ÁÄÌu_vÉ¢Äl@µÄ¢½B»ÌÈ©ÅÍAlªmðoÉæÁÄFm·éÆ¢¤±ÆÍAÎÛÌu©½¿vÌÏ»Ìlð©é±ÆÅ èAu®I_vÆuÃI_vƪ éƵĢ½BܽA¶wìiðÇÞÛÉÍAuÈévÆu©évÆ¢¤ñÂÌ«ÉæÁÄAu¼zI©Èðh·év̾ƵĢ½Bìl¨ÌSî»ÌàÌðð·éÌÅÍÈA»Ìl¨Ìuávðl¾·é±ÆÅA»Ìl¨ÉÈÁÄìiÌ¢EàÌmð©éB¶wìiɨ¢ÄÇÝèÍAu©évÆÆàÉAuÈévÆ¢¤oûüIÈðÉæÁÄAìl¨ÌSîð¤´IÉð·éƵĢ½B

@¼½|Fi1975jÍAu¶|ìivɨ¢ÄAu_vÆÍu¾êÌá©çvAuDZ©çv`¢Ä¢éÌ©AÆ¢¤âèÅ éƵĢ½B»êÍAuêlÌvÈÌ©uOlÌvÈÌ©AÆ¢¤ìiSÌðÇÌæ¤É`Ì©AÆ¢¤âèÅ éBܽAìl¨ÌuàÌÚv©ç`Ì©AuOÌÚv©ç`Ì©AÆ¢¤âèÅà éBl¨ÌàÊ©ç`±ÆÅÇÝèÍu¯»Ì±vðµAOÊ©ç`±ÆÉæÁÄuٻ̱vð·éƵĢ½B»Ìu¯»vÆuÙ»vðJèÔ·±ÆÅAu¶|ìivðÇÞA·Èí¿u¤Ì±v·éÆ¢¤B

@êûA¡ä¶jÌ__ÍA{è´FEãì¼÷i1985jA¼½|Fi1975jÌ__ÆÍá¢AÇÌæ¤É\»ÍȳêĢ̩AÆ¢¤\»ßöÌÅÌu_vð\zµÄ¢½B·Èí¿Au\»åÌvÌu\»Ó}vðÇÌæ¤É·êÎA¶Íi±ÆÎjƵĬ§³¹¤é©AÆ¢¤âèðu_vÆ¢¤±ÆÎÅྷéÌÅ éBRð\»µæ¤Æ¢¤u´_v©çAu_vðuzv·é±ÆÅutvµA½xàutv·é±ÆÉæèAqÆ¢¤ês\¢ÆµÄ¬§³¹éÌÅ éÆ·éBæÁÄA¡äÌ__ÍAÇÌæ¤É\»·éÌ©Au\»Ó}vðÇÌæ¤ÉìiƵĬ§³¹éÌ©AÆ¢¤\»_É©©íéàÌÅ éBÇÌæ¤É\»·éÌ©AÆ¢¤u_vÌuzvÆ¢¤__ÍA¼½|FÌ__ɨ¯éuDZiNj©ç`©êÄ¢é©vÆ¢¤âèðàÜß½àÌÅ éÆ¢¦æ¤B

@{eÅÍA±Ì¡ä¶jÌ__ɨ¯éuzvÆ¢¤l¦ðQƵAuê¼ÆÌúìiðl¦éĪ©èƵ½¢BæQÅÍA¡ä¶jÌ__Ƽ½|FÌ__ðÖA³¹½©½¿ÅA{eɨ¯éu_vÉ¢ÄÌpêEpêÌè`ð¨±È¤±ÆÉ·éB

@æQÅÍAæPÅÝÄ«½__É¢ÄÌæs¤ÉîâÄ{eɨ¯éu_vÉÖ·é±ÆÎÌè`ð¨±È¤B

@{eÍA_¶Ì\èÉà éæ¤É¡ä¶ji1968jA¯i1975jÌ__ɨ¯éu_ÌzvÆ¢¤l¦ûÉÖA³¹ÄA¶Íìiɨ¯éu_vðl¦Ä¢±ÆÉ·éB{eÅp¢éÛÌu_v¨æÑu_vÉÖ·é±ÆÎðAÌæ¤Ép¢éæ¤è`·éB

| u´_vccccc | @\»åÌÌuRð\»µ½¢vÆ¢¤Æ«ÌA\»ÎÛÉηé_Å éBìiɨ¯éuåèvÆAu\»åÌvÌu\»Ó}vÅ éu´_vƪ¬¯³êé°êª é½ßA{eÅÍuåèvÆ·éBuåèvðAÇÌæ¤É¶ÍƵĬ§³¹é©Æ¢¤âèðAuz_vªS¤±ÆÉÈéB |

| uz_vcccc iu_ðz·évj |

@DZA¾êÉ_ð¨«AÇÌÔÅ\¬µAÇÌæ¤Éq·é©BDZAN©çÝé©AÆ¢¤±ÆâÇÌæ¤É¶âêåðIð·é©AÆ¢¤q̵©½A³ê©½Éà©©íézçêé_Å éBDZ©çiN©çj©éÌ©ADZÉ_ðu«`©êÄ¢é©AÆ¢¤¼½|FÌ__ðQlɵȪçAìiÌ\¬Éà©©íéAÇÌæ¤ÉìiƵÄìi½çµßÄ¢é©AÆ¢¤_Ìͽç«Å éB @_ðz·éÆ¢¤Æ«ÍA»Ì®`Å èAuÇÌæ¤É_ðzÁÄ¢éÌ©vÆ¢¤±ÆÅ éB |

| u_ðuvccc | @¼½|FÌ__ÅâèɳêÄ¢½AuDZ©çvuN©çv`Ì©AÆ¢¤âèðl¦éÆ«Au_Ìzvâuz_vÆ¢¤±ÆÎÅÍÈAu_ðuvu_ªu©êévÆuuvÆ¢¤±ÆÎ𩤱ÆÆ·éBu_l¨vÍN©AÆ¢Á½âèÅ éB |

±¤µ½_ÌzÌâèðAq@ÆÌ©©íèÌÈ©Ål@µÄ¢Bìiɨ¯é_ÌzðªÍEl@·é±ÆÅA¶Íð¬è§½¹Ä¢éuåèvu\¬i\zjvuqvðl¦é±ÆÉÈë¤B

@q@ðl@·éĪ©èƵÄAyOªñÄ·éuqwªÍvÆ¢¤û@ðQlÉAq̪ުÍð¨±È¤BuqwªÍvÉ¢ÄÍAæRßÅÚµÆè °é±ÆÉ·éB

@æRßÅÍAq̪ުÍÌQlƵÄAyOÌuqwvÆ¢¤l¦ðÝé±ÆÉ·éB¶ÍÍAÐÆÂÐÆÂÌqªÇÌæ¤ÉÜèdÈèAê̽é¶ÍƵÄuwvðȵĢé©AÆ¢¤±Æð¾ç©É·é±ÆðÚIƵ½l¦ûÅ éB

@yOi1986ju¾êóÔÌdgÝ\¶Í\»ÌqwÆ\¬\viw\»wån_Ñæêª@\»wÌ_ÆWJx³çoÅZ^[1986N3jÌÅA¶Íªu¢©É¬§µÄ¢é©vÆ¢¤âè©çA¶Íɨ¯éqªÇÌæ¤Éuq×çêÄ¢é©vÆ¢¤âèð¾ç©É·é½ßÉAqÌuwvðÆç¦é±ÆªKvÅ éÆwE·éB

@¶Í¬§i«¿j_ÌÛèuóÔISÌÆÔISÌvÍA¶Í\¬_ÌÛèu\ƶ¬vÉЫpªêA³çÉA»êÍA¶Íl_ÌÛèuqÌwvÉÂȪéB¶Í\»ÍAq³êÄA¶ÍìiƵĬè½ÂB»Ìæ¤ÈudgÜꩽvÍA»Ìæ¤Èuq×çꩽvÉæÁĶÍìiÉè µÄ¢éB»Ìæ¤Èuà̲Ævâ»ÌuÆ禩½vÌ èæ¤ÍA»Ìæ¤ÈuLqE`Êvâuà¾E]ßvÌ èæ¤ÉæÁÄAqÊÉuwvðȵİ»³êÄ¢éB

iyOi1986ju¾êóÔÌdgÝ\\¶Í\»ÌqwÆ\¬\\v

w\»wån_Ñæêª@\»wÌ_ÆWJxj

»µÄAqÍÌæ¤ÉÌnðȵĢéÆ·éBÌøpÍAyOi1995ju¬à\»É¨¯éqwÌdw\¢viw¶wxæ73Ö¼åw¶wï1995N2jÉæéàÌÅ éB

\»åÌÍA éuà̲Ævð éuÆ禩½vÅÆç¦Ä\»·éªAuà̲ÆvÌ èæ¤É¦µÄ\»·éêÆAuÆ禩½vÌ èæ¤É¦µÄ\»·éêƪA©ª¯çêéBuqvÍA»Ìæ¤È\»û@ɦµÄAuà̲Æv{ÊÌuÎÛ\»vÅ éiêjuiL`jLqvÆAuÆ禩½v{ÊÌuqÒ\»vÅ éiñjuiL`jà¾vÆÉAñåʳêA»ê¼êÍ\Ìæ¤Éת³êéB

@iêjuiL`jLqvÍAuÔvià̲ÆjðÂÊIEקIÉÚq·éi1ju`ÊvÆAÔðêÊIETīɪq·éi2jui·`jLqvÆÉA¯Ê³êéB¬àâ|pIMÌåvªÍi1ju`ÊvÅ èAV·ÐïÊLÌåvªÍi2jui·`jLqvÅ éBܽAiñjuiL`jà¾vÍAuÔvià̲ÆjðªÍEµÄàÌvfðÝÖWÉæÁÄÊuï½èA»ÌÔðOÌÔÆÖWt¯½è·é±ÆÉæÁÄAuÔv̶§îðuð¾v·éAÆ¢¤i3jui·`jà¾vÆAÔðqÏIEåmIÉuðßvµÄӡï½èAÔðåÏIEåîIÉu]¿vµÄӡï½è·é±ÆÉæÁÄAuvðu¾vµAu©ðvðu\¾v·éAÆ¢¤i4ju]ßvÆÉA¯Ê³êéBuྶvuðà¶vÌåvªÍi3jui·`jà¾vÅ èAu_à¶vu]_¶vÌSªÍi4ju]ßvÅ éB

iyOi1995ju¬à\»É¨¯éqwÌdw\¢vw¶wxæ73j

±±ÉÉ éu\vÆÍAEÌ}\ðwµÄ¢éiyOi1995jæèøpjB³çɬàðͶßÆ·éu|pI¶ÍvÉ¢ÄÍÌæ¤É檳êéÆ¢¤B

@êûAu¨ê¶vu¬à¶vÈÇÌu|pI¶ÍvÍAul¨i«ijvu«iwijvuis®jvÈÇÉæÁÄ\¬³êéBÊíAubèvðS¤ul¨v·Èí¿ålöâålöÌs®EóÔªubèvÌuÔvƵÄÝu³êA»ÌuÔvÉηéuà¾vâu]ßvªzu³êéBµ½ªÁÄAuÎÛ\»vªãwiã\¢jÉÊuµAuqÒ\»vªºwiº\¢jÉÊu·éBÊíul¨`ÊiLqjvu¨`ÊiLqjvuà¾vu]ßvÆ¢¤uqwvÉæÁÄ\¬³êéBת·êÎAåvªÌul¨`ÊiLqjvÍukb`ÊiLqjE®Ô`ÊiLqjEÃÔ`ÊiLqjES`ÊiLqjvÆ¢¤æ¤ÉAà̲Æ{ÊÌ`ÊiLqjÙÇAæèãwÉÊuµÄAlªiªªj³êéB¯lÉAu¨`ÊiLqjvàAu®Ô`ÊiLqjEÃÔ`ÊiLqjvÆ¢¤æ¤Éñªilªj³êéB

iyOi1995jj

@±Ìæ¤Éqðת»µAu|pI¶ÍvÆu_I¶ÍvÆÌqÌuwvÌ è©½ªAuÎÛ\»vuqÒ\»vªt]µÄÝçêéƵĢéB

@ÉA»ÌªÍû@É¢ÄAïÌáð °Ä¨±¤BÌøpÍAÅÉøpµ½yOi1986jÅ éBªÍÌïÌáƵĺÌHì´VîÌwxðÆè °Ä¢éBìiwx¶¶Ìøpª·ø«ÉÈÁĵܤªAyi1986j̪ÍƺÌ{¶ÆðØ裵Äøp·é±ÆÍAïÌáÌÐîƵÄÓ¡ð¬³È¢½ßAHì´VîÌìiÌ´TÉÍæç¸ÉAyOi1986jÌàÌð»ÌÜÜøpµ½B

T@@âÉÈÁ½HÌyªAu ̲ Ìæ¤É£¢Ä¢éBAâµ¢RÔ̬¾©çAHÉÍÎò àÈÈ¢BB¼¤ÉÍⱯç ÌƪÐÁ»èÆúõðÑÄ¢éB

U@ClñlÌw¶ÍA»ÌH𹩹©ãÁÄ¢Á½BD·éÆAÔñVðwÁ½ªêlAZ¢eð«àÆÉƵȪçAÃ©É âðºÁÄ«½BEÍA³ÌÜê½ èÉAsÌ·¢ 𩴵ĢéBF½ÌשÆvÁ½çA»êÍA^ÄÌúõªA·â·âQüÁ½ÔñVÌçÖ½çÊ×ÌÅ Á½BGlñlÍ·êá¤ÉA»ÁÆ÷Îðð·µ½BHªAÍ»êàmçÈ¢ æ¤ÉAâÍèéÉÊè·¬½B

V@I©·©ÉjªúÉį½ålÌ羿 ÌÅ éBJ»Ì窢¾ÉǤ©·éÆÍÁ«èL¯É©Ô±Æª éBiHì´Vîuvj

iyOi1986jj

@{¶É«ÜêÄ¢é¶Ôi@AAABcjAOí̺üAT_ErÍASÄyOi1986jÉæéàÌÅ éBÈãÌæ¤Éìiƻ̪Í}\ÉæÁÄAÌæ¤Éìiðl@µÄ¢éB

uâµ¢RÔ̬vÌuÃÔ`ÊvðwiɵÄAìÒ̪gÅ éuÚiçjvi_l¨jÉ»ÁÆu÷Îvðð·³¹½AbèÌl¨uvÌu®Ô`ÊvuÃÔ`ÊvªDèȳêAꬪWJ³êéB»µÄA»ÌãÉAuvÌçªu¢¾ÉÍÁ«èL¯É©ÔvÆ¢¤ãúkªtÁ³êéB

iªj

@¨ê¶E¬à¶É¨¢ÄÍA¢íäéuålövªAbèÌl¨ÆµÄuèÚvðS¤Î ¢ª½¢BålöÌuvÌu®Ô`ÊvwuÃÔ`ÊvwÌDEHðAê¶Éû©·êÎi1juªAÔñVÖð©´µÄAéÉâðÊè·¬½BvÆÈéŠ뤩BƱëªAi1jÍubè¶vÅÍ ÁÄàAuåè¶vÆÍÝÆßçêȢŠë¤Bi1jÅÍAìÒªÔð»Ìæ¤Èv¢ÅÆç¦i´¶ÆèjA[óÛïçêÄ¢½Å ë¤à̪AÙÆñÇÌÛ³êĵÜÁÄ¢éB»êðqÊÉÐ骦µÄAi1jðqµÈ¨·AÆ·êÎAi2juªièÚjAÔñVÖð©´µÄAéÉâðÊè·¬éÌð©ÄiàqjAÙÌÚÌÆS·ÜéàÌifpųSȤîj𴶽iïÓjBvÆÈéŠ뤩B

@uÙÌÚÌS·ÜéàÌifpųSȤîjvÆ¢¤ÌÍAìÒ̪gÅ éuÚiçjvÌu÷ÎvðUÁ½ÔñVÖÌv¢ð¢Å¢é®Ô`ÊEÃÔ`Êvɨ¯éu«îIÓ¡vðAû©µiTO»µjÄAqµÈ¨µ½àÌÅ éB\èi^CgjÌuvÍB»Ìæ¤ÈuïÓvÌۥŠë¤B

iyOi1986jj

±Ìæ¤ÉAuqwv̪ÍÆÍAqªÇÌæ¤ÉL@IÉwÆÈÁĶÍ𬧳¹Ä¢é©AÆ¢¤±Æð¾ç©É·é½ß̪ÍÅ èA}\Å éƾ¦éB±ÌuqwvÌÈ轿ð©é±ÆÅAìiÌåèâ\¬Æ¢Á½âèðàÜñ¾ªÍªÂ\ÆÈéB±ÌuqwªÍvªDêÄ¢éà¤êÂÌ_ÍAÎÛìiâ¤ÚIɦµÄp³¹é±ÆªÅ«é_Å éBªÍÎÛƵ½ìi̽ð¾ç©É·éÌ©AÆ¢¤ÚIɶÄAq̺ÊæªðÄl·é±ÆªÅ«éÆ¢¤¬®«ÆÂ\«ðàÁ½ªÍû@Åà éB

@{eÅÍA±ÌyOÌuqwvÆ¢¤l¦ûÉîëAq̪ުÍð¨±È¤±ÆÅAuê¼ÆÌúìiɨ¯éq@ðl¦éĪ©èƵ½¢B»ÌÛAìiÌàeɦµ½ªÞÚðl¦Aìi²ÆÉáÁ½Úð§Äé±ÆÉ·éB

@ȨAyOi1986jÅÍAc«ÅA}\Ì¡²ÉqÌ檪A}\Ìc²ÉqÌWJi¶jªzu³êAqªE©ç¶ÖÆWJ·éæ¤ÉÈÁÄ¢éB±êÍAu|pI¶Ívɨ¯éqðuã\¢vuÎÛ\»vAuº\¢vuqÒ\»vÆ\¬³êÄ¢éOñÉæéàÌÅ éBµ©µA{eÅÍA¡«ÅA}\Ì¡²iñjÉq̪ÞÚðA}\Ìc²isjɵÄAã©çºÖÆqªWJ·éæ¤Ézu·éB±êÍADui2001juvñÞ^Æåè¶^\\Hì´VîwsAmxð´¶ÍƵÄ\\viwê\»¤xæ91996N3jű±ëÝçêÄ¢éHì´VîÌwsAmxðªÍµ½qwÌ}\ðQlɵ½àÌÅ éB

@±êçæPÍÅ®µÄ«½æs¤ð¥Ü¦ÄA±æQÍɨ¢ÄÀÛÉuê¼ÆÌúìi̪Íð¨±È¤±ÆÉ·éB

@w½é©x̪ÍEl@ð¨±È¤OÉAܸw½é©xÉ¢ÄÌæs¤ðÝÄ¢±ÆÉ·éB»Ì ÆAæ2ÅÍ»êçÌæs¤ð¥Ü¦½¤¦ÅAw½é©xÌ[TAêÊ\¬É¢Į·éBæ3ÅÍAæPAæQÌàeð¥Ü¦ÄAq̪ުÍÌÚðè·éB»µÄæSÅA»ÌªÍÊðàÆɵ½l@ð¨±È¢AæTÅAl@ÊðàÆÉw½é©xÁ¥IÈqÉ¢Äl@µÄ¢«AÅãÌæUÅìiɨ¯é_ÌzÆq@ðÜÆßéAÆ¢¤èð¥Þ±ÆÉ·éB±ÌÍAæQßwÔÜÅxAæRßwäx̪ÍEl@Åà¯lÅ éB

@ÔØri1944ju¬àìÆƵÄÌuê¼Æviwuê¼Æ¤xÍo[1944N6jÅÍAuê¼ÆÌìiɤʷélÂÌiKðuìvÅ éw½é©xÉ©oµÄ¢éB

@w½é©xɨ¢ÄA½xàN±µÉéucêvÉεÄÌAuM¾YvÌu§ vÆ¢¤´îªAìiÌ_@ÆÈÁÄ¢é±Æ©çA±êðu½vÆÄÔB»µÄAucêvÆûÜÉÈèA°ÌÅucêvðSz³¹ÄA¢ç¹æ¤ÆvÄ·éiKðu¡vÆ·éB»µÄucêvÆÌâèÆèÉæÁÄÜð¬·iKªuaðvBÅãÉí

½¿Ì®Åïbððí·iKªAu²avÅ éBw½é©xɨ¯é±êçÌliKª é±Æð¥Ü¦½¤¦ÅAÌæ¤ÉwE·éB

Èã̲ƽA¡AaðA²aÆ¢ÓliKÌßöðzè·é±Æ©çA¬àìÆƵÄÌuê¼ÆÌ{¿ðÆ«Ù®·½ßÌè|©èª¦çêéÌÅÍ éÜ¢©Bà¿ëñA{¿Æ¢ÂÄàAÃ~¹éàÌÅÍÈA¬·µÏ»·é®IÈàÌÅ éB éÆ«Í¡Ìvfªå«ÈèA éÆ«ÍaðÌvfªÈèAܽ٩ÌÆ«ÉͲaÌädª¢¿¶éµ¦éƢ½ïÉA»ê¼êÌúɨ¯é¤Âè©ÍèÍ éɵÄàA±ÌliKÌßöªA»ê¼êÌdûÅAÂXÌìiðÂçÊ¢ÄîéÌÅ éB

iÔØri1944ju¬àìÆƵÄÌuê¼Ævwuê¼Æ¤x

i{¼Íur³lvB

øpÍuú{¶w¤¿p@uê¼ÆvL¸°oÅ1970N6jj

³çÉA±ÌlÂÌiKªuê¼ÆÌìiÌOúɨ¯éu¬àvÌT^Å èAìÆEuê¼ÆͱÌL³ÉæÁÄOãúÅå«ñª³êéÆ¢¤B

«ÍßÄå«TµÄA½A¡AaðA²aÆ¢ÓßöÌÈ©ÉuvÌ¢Eð¢ÆÈñÅî½±êÜÅÌúðA¢Ü©èÉOúÆæÔ±Æɵæ¤B±êɽµÄAãúÍAÅãÌiK½é²aÌ٩ͱêðìiÌ»ÆÖÇúµÄµÜÐA³¤·é±ÆÉæÂĦçê½S«ðuvÌjSÉïæ¤ÆÂÆßéúÅ éBOÒª{Ìӡɨ¯é¬àÅ éÆ·êÎAãÒÍA»êªÏeµÄS«¬àÉÈÂÄîé̾ƢÖæ¤B

iÔØri1944jj

»µÄAw½é©xÆ·ÒÌwÃésHxÆÉÌæ¤ÈÖW«ð©oµÄ¢éB

»ÌÏû©ç·êÎAêÍÙáÆlÖ½uÃésHvÍAu½é©vÌ´^ªÉÀÉÜÅgåµ½àÌÅ ÂÄA»ÌߢÓÈÇÍA±ÌúÌ{¿Æ§ÚÉÂȪéàÌÅ éB

iÔØri1944jj

Æà·êÎAÍ_ð±Ìú̲aÌÊɨ¢½¤ÖÅA¬àìÆuê¼Æª]X³êª¿È̾ªAí½µÍA»êðS«¬àƵÄA{̬àÌð̻۾ÆlÖéB»êÌA¬àìÆƵÄÌuê¼Æðf`·éÉ ½ÂÄÍA½Æ¡ðÂæµ¾µ½OúÌȬàðÆÉdéB¤¯Â®×«¸_ÍÞµë»ÌÈ©É éÌÅÍÈ¢©B

iÔØri1944jj

ÈãÌæ¤ÉA±Ìu½vu¡vuaðvu²avÆ¢¤liKªAu¬àìÆuê¼Ævðl¦é¤¦ÅdvÅ éƵĢéB

@¬chi1972,cjuuê¼Æ̶w`¬liOj\\OìÌØ\\viw¶wx40ª3âgX1972N3jÅÍAw½é©xª®¬ÉéoÜðl@µAìÆEuê¼ÆÆÖíç¹Ä_¶Ä¢éB

uñ¬àAcêvÍu¨k³ñÆÌÜvðµ¢ÈªçAè¼Ì¦·@A»ÌoßÌàÉAuêªØÀÉ´¾µ½cêÖ̤îð`[tÆ·éBcêðålöƵAuvuꪤðêÁ½àÌÅ ë¤BuêÌ©ÌQN«Ì«³AäÔèðß®ÁÄA¶Ó·écêƽR·é·ÆÌû_©çȨèÜÅðQwIÉ`AuÜvÍAuêÆàÅÅàÔÉÈè¾é¼ÒÔÌAeìÈ´î̶ÉÜ©¹½AqÏIÉͳӡȡŠéBµ©µA±Ì¡Í³Ó¡ä¦ÉAÞ«oµÌ´îð sµÄàA³íâ©È´Á´ðª©¿¦é«¿ðÂB

i¬chi1972,cjuuê¼Æ̶w`¬liOj\\OìÌØ\\v

w¶wx40ª3j

±Ìæ¤ÉAw½é©xÍAuê¼Æ©gªuØÀÉ´¾µ½cêÖ̤îð`[tvƵĢé±ÆðwE·éBܽA»êª©gÌÆëàÅÌoð`¢½ìiÅ é½ßAuqÏIÉͳӡȡvÅ éªä¦ÉAuÞ«oµÌ´îð sµÄàA³íâ©È´Á´ðª©¿¦é«¿ðÂvÆwEµÄ¢éB

@w½é©xÌ`ªÅAucêvÆuM¾YvÆÌΧªA·ÅɼÒÌΧð\´³¹éàÌÅ é±ÆðmFµA©ð}¦½ñlÌâèÆèÉ¢ÄÌæ¤ÉwE·éB

@c¼¹Ì@vðcÞúÌ©AZÉålöÍcêÉN±³êéBôxÆÈQºÉÄAM¾Yɺð©¯ÄÍZµoÄ¢cêÉÍA¢©Éà@êØÌÉÌÒ½épªèèµ¢BñAO\ªÌÔÉOx®ðoüè·écêÆAålöÆÌÎÍ©Èj}Ìæ~²ðàÁÄis·éB

i¬chi1972,cjj

±Ìuj}Ìæ~²vðàÁ½âèÆèÌÈ©ÉAuM¾YvÌí

½¿ÌâèÆèª`©êÄ¢é±ÆÉ¢ÄAÌæ¤ÉªÍ·éB

µ©µAMOÆFqÆÌÓ´¯¤¾tÍAN«ëN«È¢Æu½Õ௶ðJèÔµv¾¢Á½M¾YÌê¢àSðA½Ø·éÌÉøÊIÅ éBí ½¿ÍàSðÆ緾ŠèAcêÍålöÌOeðf·¾Å éBålöÍcê©ç温çêA¶Ó³êAíÉógɽ¢ÍãèÉÈÁĽ·éBuêÌ©ÈÃÌJjYªA±êÅ éBñÊ̾Éfµo³ê½M¾YÍAÂÜçÊÓnƨð£ÁÄ¢éªAàSͬSÈFsÒÅ éB

i¬chi1972,cjj

±Ìí

½¿ÌâèÆèªAucêvÆuM¾YvÆÌâèÆèð½Ø·éàÌƵÄÊuïçêÄ¢éÆ¢¤B»µÄAÔØri1944j̾¤uaðvª¬§µ½ãÌAìiÌÅã̪É¢ÄAÌæ¤Él@·éB

@ÅãÉAM¾YÍQ®ðoÄA×ÌqB\OfÌAålöÌusÀvð~«§Ä½í _iÆÍÎÆIÉ`©êé\ÉüÁÄAðY·éÉn¯ÞBuêÌÆ°¤ÖÌñA·éSîûüÍmèIÅ éBiªj\ua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YvÍAuêÌñîÈ©Èéçoµ½©æÅ éBÇÆðÛÁÄAàÉúOÆOÉÃæ²aðYí¹Ä¢épÅ éBÆ°IbÌóÔªAìÆÌðXÆ©o³êA©Èð¥µAÇÆðßéSî©ç¶Ýo³ê½àÌÅ éB¢íÎAaðã¼Îðo½uêÌ»µÉÒÁ½èÆdÈè¤B

i¬chi1972,cjj

±Ìua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YvÆ¢¤uàÉúOÆOÉÃæ²aðYí¹Ä¢épvÉAuaðã¼Îðo½uêÌ»µvð©oµÄ¢éBä¦ÉA±Ìw½é©xð®¬ÍAuñ¬àAcêvª©ê½úi¾¡41N114úi1908NjjÅÍÈAw½é©xƵÄ\³ê½úiå³7N3i1918NjjÅ éƪµÄ¢éB

@{¡¼Yi1976jwßã̶w@uê¼Æ̶wiVÅjxi÷Ð@1976N6jÅÍAw½é©xÉ¢ÄÚ×Él@ð±±ëÝÄ¢éBܸAw½é©xɨ¯élÌÌâèÉ¢ÄÌæ¤ÉmF·éB

@±Ì¬ÍAǤ¢¤¤ÊðåƵÄ`¬³êÄ¢é©BÂNÉÍM¾YÆ¢¤¼ª^¦çêAêAOlÌÌ`ÉÈÁÄ¢éªAÀ¿I´Á©ç¢¦ÎêlÌÅ èAìÒ©gÅ ÁÄA±ÌM¾YÌ©½è´¶½èµ½àÌƵÄcêÌðªµé³êéB

i{¡¼Yi1976jwßã̶w@uê¼Æ̶wiVÅjx@p.20j

³çÉAuê¼ÆÌìiÉÍuìÒ̶ÌâÎIÈÏvª¶Ý·é±ÆðwEµA»êªuê¼ÆÌìiÉÍuê¼Æ©gðèÞɵ½à̪½¢ÌÅ éÆྷéB

@uê¶wÌîêɶ®µÍ¶ß½lÔÍAìÒ©g̶«é´Å èA±ÌìÒÌâÎIÈÏÅ éBà¿ëñìÒªAÀ¶Ì çäéuÔÉA±ÌlÔÌÅÌóÔðÀ»µÄ¢éÈÇÆ¢¤ÌÅÍÈ¢Bµ©µ±ÌÅóÔÖÌuüðíÉà µAÉÕñűÌÅÌóÔðÀ»µAìÒ໤¢¤©ªÌóÔðmèµÄ^íȢƢ¤Ó¡ÅA±ÌìÒ̶ÌâÎIÈÏÈÌÅ éB±ÌlÔÏð µA»Ì¢¿lðöµÄ¶«éÌÍAÁÉìÒ©gÅ é©çAuê¶wÅÍAìÒ©gð`±Æªî{IÈûüÉÈéB

i{¡¼Yi1976j@p.23j

@vñµÄ¢¦ÎA»Ìo±ðà¤êx¶«é±Æɨ¢Ä`ÌÅ éBà¿ëñAL¯³ê½óÛðA»ÝÌ©ªÆÍ£ê½àÌƵÄéÉÏƵÂÂ`Æ¢¤æ¤ÈAuê¶wÆÍáÁ½s«ûÌ`Êɨ¢ÄàA»ÌL¯³ê½o±ðA½ç©ÌöxA½ç©ÌdûÅà¤êxs«¼·Æ¢¤_@ª¢Ä¢È¯êÎA»êͬ觽ȢBµ©µAuê¶wÌêÉÍA»¤¢¤êÊIÈAÈÜâ³µ¢öxÅÍÈÄA¶Ç¨èà¤êx¶«¼·ÌÅ éB©êéo±ªA´îAs®êÌƵÄAóAɶ«é±Æð´^Æ·éàÌÅ é©çA¶«¼·ÌàA»Ìæ¤È¶ð¶«éÌÅ éB»êÍà¿ëñA´epÉêê«iÝÂÂSÌŶ«éÌÅ éªA¾©çÆ¢ÁÄA»À̶æèeª¢Æ¢¤æ¤ÈàÌÅÍÈ¢Buê¶wÆÍÀç¸AÇÌ|pÆÅàA»Àɶ«éêæèàA»êð\»µÂ éêÌSÌ̶ÍAeªÈéDZë©A»A»³êAæèxÉÃWµÄ¢é͸ŠÁÄA»êÅ ÁÄͶßÄ|pìi𻳹é±ÆªÅ«éB

i{¡¼Yi1976j@p.24j

±Ìæ¤ÉAuê¼ÆÌìiÍAuê¼Æ©gÌ̱µ½oðu¶Ç¨èà¤êx¶«¼·v±ÆÉæÁÄìiƵĬ§·é̾Ƣ¤B

ìÒ©gÌo±ðÌÅÍÈÄA¼lÌo±µ½ÀâAẕƪçðêÅàAnìå̪êl¨ÉüèÝA¢«¢«µ½´îAs®êÌƵĶ«é±ÆɦµÄA»êð`¬·éêAìl¨ÍAìÒ©ç¢ÁÄÌêlÌIÀ¿ÌàÌÉÈ調Šë¤BܵÄAìÒ©gªA´îAs®êÌƵĶ«½o±ðAEÌæ¤ÈnìåÌƵĵé¹ÎAM¾YAåÃgÈÇÆOlÌ絼ïçêÄ¢ÄàAìÒ©ç¢ÁÄÌêlÌIÀ¿ðõ¦Aì̼Ìl¨ÍA±ÌêlÌIl¨Ì¶ÉüÁÄéÀèɨ¢Ä`©êAÎÌiŶݷéàÌƵÄÍ`©êɢƢ¤±ÆÉÈéB

i{¡¼Yi1976j@p.36j

u¶Ç¨èà¤êx¶«¼·v±ÆÅìi𬧳¹é½ßA½Æ¦Ol̬àÅ ÁÄàAuêlÌIÀ¿vð»È¦½ìiÉÈéÆ¢¤B

»ÌM¾Y̶ÍAìÒ©ç©ÄÌêlÌIÀ¿Ì´îAs®êÌƵÄWJ³êÄ¢éªAÅã̪ŻÌ_ªÏíÁÄ¢éA»êÍwa¢¾ARµµÒµ¢ÎçŧÂĽM¾YªAu¼½²·ÉEÍÈ¢ævÆ]½BxÆ¢¤ÓÅ éB¾ç©ÉM¾YÍAM¾Y©ç£ê½ìÒÉæÁÄAO©çȪßçêÄ¢éçÌ\îª`©êÄi»êàuÒµ¢vÆ¢¤`uM¾YvàA»êÜÅÌêlÌIÀ¿©çOlÌIÀ¿ÉÏíÁÄAí ½¿Æ¯ñÉÈçñÅ¢éeÈÇðgÁÄjAB±ÌÏ»ÍA½Æ¦ÎìÒª¤Á©èµÄA±Ìæ¤ÉsêÉÈÁ½Æ¢¤æ¤ÈàÌÅÍÈ¢B±ÌìÒÌnìåÌÌ{¿©ç©Ä©RÈAKRIÈÏ»ÈÌÅ éB

i{¡¼Yi1976j@p.37j

w½é©xÌÅãÌua¢¾ARµµÒµ¢ÎçŧÂĽM¾YªAvÆ¢¤ê¶ªAuO©çȪßçêÄ¢éçÌ\îª`©êÄv¢é±ÆÉ

ÚµÄAu»êÜÅÌêlÌIÀ¿©çOlÌIÀ¿ÉÏíÁÄAí

½¿Æ¯ñÉÈçñÅ¢évÆ¢¤B±Ìæ¤Éu²avª¬§µ½±ÆðAuêlÌIÀ¿©çOlÌIÀ¿vÖÆ¢¤lÌÌÏ»ÉÝÄ¢éÌÅ éB

@{ì¿i1989juuê¼Æ̶Íviw\»wÌne_Ñæêêª@ßã¬àÌ\»Ox³çoÅZ^[1989N1jÍAw½é©xÉ¢ÄAìiÌ`ªÆÉ

ÚµÄ_¶Ä¢éB

@cÌOñõÌ@Ì éOÌÓAM¾YÍQ°Å¬àðÇñÅéÆAÀñÅQÄécêªA

@u¾úV³ñ̨¢ÅȳéÌͪ¼Å·¼vÆ]½B

iw½é©xwuê¼ÆSWæêªxâgX1998N12j

w½é©xÌ`ªæ1¶ªAucêªvu]½vÉà©©íç¸AuM¾YÍvÆq³êÄ¢é±ÆÉ¢ÄAÌæ¤ÉwE·éB

@ìÒ©gÅà éuvªAìÒÌÓ¯ÌÅùÉêÊÉoêµÄ¢él¨ÆµÄæèµíêÄ¢éƱëÉuñ¬àAcêv̼cðFßÄàæ¢Å ë¤Bu½é©vÌålöÉÍêuM¾YvÆ¢¤ÅL¼ð^¦Ä¢éìÒ©gÆØ裻¤ÆµÄ¢éªAÞÍÀèÈuvÉߢl¨Å éB

@ÇÒð¢«Èè¬àêÊÌ^¼ÉAêÞ½ßÉAVµoê·él¨ðuÍvÅàÁÄ\¦·éû@ªÌçêé±Æª éªAu½é©vɨ¯é»êÍA»¤¢¤øÊð_Á½Ó¯IÈqÆÍvíêÈ¢B

i{ì¿i1989juuê¼Æ̶Ív

w\»wÌne_Ñæêêª@ßã¬àÌ\»Oxj

{¡¼Yi1976jÅàuêlÌIÀ¿vðõ¦Ä¢éÆwEµÄ¢½ªA{ì¿i1989jÅ௶æ¤ÉuM¾YvÍuÀèÈuvÉߢl¨vƵĢéBêûAìiÌÌuM¾YvÉ¢ÄÌ`ÊÅAua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªAvÆÈÁÄ¢é_É¢ÄAÌæ¤ÉwE·éB

iªjM¾YÍAË@ƵĩéåÌ©ç©çêéÎÛÖÆÊuðϦéB±±ÅÍAM¾YÍí BƯñÉz³êAÞÌeñ¾âèæèÉÁíÁÄ¢él¨ÖÆޢĢéB±ÌªÍÞµëuM¾YÍvÆ é׫ƱëªAuM¾YªvÆ ç½ßÄ\¦µ¼µÄAÞðí BƯɩéìÒ̶Ýð¾ç©ÉµÄ¢éÌÅ éBM¾YÆcêÆ̬³ÈΧÌèðÐîµ½êÒÌtɨ¢ÄÍAålöÆìÒÆÌü ðI泹Ģ½ªAIÇɨ¢ÄÍAÙÆñÇÓ¯IƾÁÄ¢¢ÙÇÉAìÒÍålöÆÌÔÉ£ðݯAË«úµÄ¢éB±ÌêÊÍAu½é©vÅÍd¢Ó¡ð±ÆÉÈéB

i{ì¿i1989jj

±ÌøpÅAuM¾YÆcêÆ̬³ÈΧÌèðÐîµ½êÒÌtɨ¢ÄÍAålöÆìÒÆÌü

ðI泹Ģ½vÆÍA`ªæ1¶ªuM¾YÍvÆÈÁÄ¢é±ÆðwµÄ¢éB`ªÌæ1¶ÆÎƵÄAuM¾YªvÆÈÁÄ¢é±Æ©çAuÞðí

BƯɩéìÒ̶Ýð¾ç©ÉµÄ¢évÆ¢¤Ï»ðwE·éB»êÜÅuM¾YvÌàÊÉu©êÄ¢½_ªA±Ìê¶ÉæèA¼Ììl¨ÆuìÒvÌÊuÜÅã޵ĢéÆ¢¤±ÆÅ ë¤B³çɱÌ_ÌÏ»ðÌæ¤ÉӡïéB

@¶ÆSÌ©Rðæèßµ½M¾YªÂ¶½¢E©çL¢¢EÖoéƯÉλ³êAgåµÄfµo³ê½Ó¯ÌàÍêCÉÁµçêéB»êÜÅAhÉηé½Æ¢¤`ÅOEð໵±¯Ä¢½ÌðA©ÈÌOÝ»ÖÆ}]³¹ÄIíéBM¾YªOEÉú½êéƯÉÇÒàðú³êéB

i{ì¿i1989jj

±Ìæ¤ÉAu¶½¢E©çL¢¢EÖoév±Æð¦·Ï»Å éÆ·éBw½é©xÉ¢ÄÍAÌæ¤ÉÜÆßÄ¢éB

@u½é©vÍAäÌ¢êÂNÌC¿Ìð`¢½àÌÆ¢¤Ó¤ÉvñÅ«æ¤Bµ©µA»ÌC¿ÌÍA¶âSÌ©RÉ]ÁĶ«æ¤Æ·é¶Ì\¢ÌãÉA»êªjQ³ê½ÌsõÈCªðUIÈûüÖƳ¹æ¤Æ·éÓ¯Ììpð©Ô¹½ñd\¢ðÁÄ¢éÌÅ éB

@ìÒuê¼ÆÍA é©Ì¼Æ©g̼Ú̱ÉÞðæéɽÁÄAPÊ̱»ÌàÌðʶIÉq·éÌÅÍÈÄAÓ¯ÌàðÎÛ»µÄAC¿Ìà½çµ½oðܳɽçµßæ¤ÆµÄ¢éÌÅ éB¼ÆÍBsõ´â{èÆ¢Á½ÌGlM[ÌÁ¬xIȪAVµ¢s®ÌGlM[É]»µA»ÌuÔɶÌ[ÀðÀ´Å«é±ÆðæmÁÄ¢½Bu½é©vÍ»¤¢¤©ÈÌÎÛ»ðÝæ¤Æµ½ìiÅ Á½B

i{ì¿i1989jj

±Ìæ¤ÉA{ì¿i1989jÅÍAw½é©xÌåèÍAuäÌ¢êÂNÌC¿Ìð`¢½àÌvÅ èA»ÌuÂNvÌSÌϻƢ¤àÌÍAu»êÜÅAhÉηé½Æ¢¤`ÅOEð໵±¯Ä¢½ÌðA©ÈÌOÝ»ÖÆ}]³¹véÆ¢¤Ï»Å éÆA_t¯Ä¢éÌÅ éB

@ܽAæÌæPÍæPßuê¼ÆÌæs¤Åàæèã°½AJûßqi1977juu½é©vÉݦéuê¶wÌ´^viwÉì¶xæ11@1977N3jÅàA{ì¿i1989jƯlÌl@ð±±ëÝÄ¢éB{ì¿i1989jÆÍA_¶Ì\N̪OãµÄµÜÁ½ªAÅãÉøpµÄmFµÄ¨B

¾ç©ÉM¾YìÒ©gÅÈÈèAM¾Y©çª£µ½ìÒÉæÁÄM¾YÌçÌ\îª`©êA¡ÜÅÌêlÌI¶Ý©çOlÌI¶ÝÉÏíÁÄí Ư¶Êuɨ©êÄ¢éÌÅ éB

iJûßqi1977juu½é©vÉݦéuê¶wÌ´^v

wÉì¶xæ11j

ãÌwEÍAua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªAvÆ¢¤ìiÌÉ¢Ä̾yÅ éB»ÌϻɢÄAÌæ¤ÉwE·éB

u½vªIíèuaðvu²avÌæÉB·éÆA´îEs®êÌƵÄÌ©äðѶàÃÜèAƯÉnìåÌÌ«àÃÜèuÃvÌ«nÉüéB»¤ÈêÎM¾YͳÌOlÌI¶ÝÉßéÌÅ èAìÒÍ éêèÌ£ð¨¢ÄM¾YÌ¢EðÝé±ÆÉÈéB

iJûßqi1977jj

±Ìæ¤ÉAuu½vªIíèuaðvu²avÌæÉB·éÆA´îEs®êÌƵÄÌ©äðѶàÃÜèAƯÉnìåÌÌ«àÃÜèuÃvÌ«nÉüvÁ½±ÆÉæÁÄAua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªAvÆ¢¤uOlÌI¶ÝÉßévÆ¢¤B±ÌJûßqi1977jɨ¯éAw½é©xÌÌl@ÍA{¡¼Yi1976jâA{ì¿i1989jƤÊ_ðàÁÄ¢éƾ¦æ¤B

@ÈãÌæ¤ÉAw½é©xÉ¢ÄÌæs¤ðÝÄ«½BÔØri1944jÅÍAw½é©xÌuM¾Yvª½ÇéSðlÂÌiKðAu½vAu¡vAuaðvAu²avƵÄAuê¼ÆÌìiɤʷéßöðÆç¦Ä¢½B»±Éu¬àìÆvƵÄÌuê¼Æð©oµÄ¢½B

@¬chi1972,cjÅÍAucêvÆuM¾YvÆÌâèÆèÆÆàÉAí

½¿Ì`ʪuM¾YvÌuàSðÆç·¾vÅ èAuÂÜçÊÓnƨð£ÁÄ¢éªAàSͬSÈFsÒÅ évÆ¢¤uM¾YvÌl¨ðwEµ½B»µÄAua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YvÆ¢¤`Ê©çAuàÉúOÆOÉÃæ²aðYí¹Ä¢épvð©oµAw½é©x̬§ðªµÄ¢½B

@{¡¼Yi1976jÅÍAuM¾YvÆ¢¤OlÌÅÄ̳êȪçAuÀ¿I´Á©ç¢¦ÎêlÌvÅ éÆmF·éB¾ªAua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªAvÆ¢¤qÉæÁÄAuêlÌIÀ¿©çOlÌIÀ¿ÉÏívéƵÄA»±Éu²avª¬§µ½ð©oµÄ¢½B

@ܽA{ì¿i1989jÅÍA`ªÌæ1¶ªuM¾YÍvÆA\¶ãs©RÅ éÌÉεAÌua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªAvÆ¢¤qÍuM¾YªAvÆÈÁÄ¢é±ÆÉ

Ú·éB»µÄA»ÌÏ»ÆÍAu¶½¢E©çL¢¢EÖoévÆ¢¤Q°Ì é®ðoé±ÆÆAÓ¯ªuOEð໵±¯Ä¢½ÌðA©ÈÌOÝ»ÖÆ}]v·éÆ¢¤Ï»Å éÆྵĢ½BܽAJûßqi1977jÅàA¯¶qÉ¢ÄAuu½vªIíèuaðvu²avÌæÉB·éÆA´îEs®êÌƵÄÌ©äðѶàÃÜèAƯÉnìåÌÌ«àÃÜèuÃvÌ«nÉüévÆ¢¤Ï»ð©oµÄ¢½B

@ÈãÌæ¤ÉAæs¤ÅÍAw½é©xɨ¢ÄuM¾YvÌàÊÌßöªdvÅ èAìiÌåèƧÚÉ©©íéàÌÅ éÆ¢¤_ͤʵĢ½Æ¢¦éB»ÌêûÅAua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªAvÆ¢¤qªAìiðl¦é¤¦ÅÇÌæ¤ÈÓ¡ª éÌ©AÆ¢¤_ðdvµÄ¢½B±êçÉ¢ÄAæSÈ~ÅÀÛɪÍEl@µÄ¢B

@Ìæ2ÅÍA»ÌOiKƵÄAæs¤ð¥Ü¦½¤¦ÅÌw½é©xÌ[TAêÊ\¬É¢Į·é±ÆÉ·éB

@qªÍ̪ÞÚðè·éOÉAw½é©xÌ[TÆêÊ\¬É¢Äl¦Ä¨«½¢BªÞÚÍAìi̽ð¾ç©É·éÌ©AìiÌåèÍÇÌæ¤ÈàÌ©AÆ¢Á½âèÉ©©íÁÄ¢éBq̪ÞÆ¢ÁÄàAìiɦµ½ªÞÚÅȯêÎAìiÌåèð¾ç©É·é±ÆÉÂȪçÈ¢B»±ÅæQÅÍAOÅݽæs¤ð¥Ü¦ÈªçAìį¨Ü©È¬êÆAêÊÌ\¬É¢ĮµÄ¨Kvª ë¤B»ÌãAæRÅAÀÛÉq̪ÞÚÉ¢ÄAè·é±ÆÉ·éB

@uM¾YvÍcÌ@ÌOÌÓA¬àðÇñÅ¢éÆucêvÉQéæ¤É£³êéBuM¾YvÍ»êÉ©Üí¸Çݱ¯éBucêvªQĵܢAuM¾Yvà°Cð´¶é̪AéÌê߬¾Á½BuM¾YvÍQ°èÉÂiêÊTjB

@©i@újAuM¾YvªQÄ¢éÆAucêvªN«éæ¤É£·BuM¾YvÍ°CÌ ÜèA¶Ôð·éªÜ½°èÉÂBÄÑucêvªN±µÉéÆuM¾YvÍ·®ÉN«éæ¤ÈfUèðݹÄucêvðÇ¢Ô·BOxÚÉucêvªN±µÉéÆAuM¾YvÍ ð§ÄÄAuí«ÖÄ»¤®Ã^_]Ó©çA®N«çêÈÈéñ¾vÆucêvɾ¢úÂBuM¾YvͱÌâèÆèÉæÁÄAáªoßĵܤªA¡xÍucêvÉ ð§ÄAN«ãªë¤ÆµÈ¢BucêvªN±µÉȯêÎN«ãªë¤©AvÄ·éiêÊUjB

@uM¾YvÍ×̮ɢéí

½¿ÌºÉ¨ðX¯éB¢ÂàÍQVÌuMOvÍA

½¿Æ½x௶âèÆèðµÄVñÅ¢éiêÊVjB

@ÄÑucêvªN±µÉéBµ©µAuM¾YvÍN±³êé±ÆÉæÁÄA]vÉN«çêÈÈéBuM¾YvÉè`í¹æ¤ÆA®Åzcð½½Ýnß½ucêv¾Á½ªAuM¾YvÍÙÁÄ©Ä¢éB½Üè©Ë½ucêvÍAusFÒvÆ{ÂéBµ©µuM¾YvàuNñÌ]ÐÈèúèÉÈé̪FsÈçA»ñÈFsÍ^½¾vƾ¤B»Ì¾tÅucêvͫȪç®ðoÄsBà¤N±µÉé±ÆÍÈ¢ÆvÁ½uM¾YvÍAQN«ãªéB

ª¦ÈªçuM¾YvÍA³çÉucêvð¢ç¹æ¤ÆzKÉXP[gÉs±Æðv¢ÂB»ñȱÆðl¦Ä¢éÆA¡ÜÅÌâèÆèðYê½æ¤ÈçðµÄucêvªÄÑ®ÉüÁÄéBV³ñÉ¢Äà礲k̽ßÌMðTµÉ½Æ¢¤BuM¾YvÍA©ªÌÁĽMÅÍÈAeÌMðg¤æ¤É¾¤BucêvÍA¾íêéªÜÜÉ®ðoÄsBuM¾YvÍ}ÉÂεÈèAzcð½½ÝȪçÜð¬·B»µÄ·ª·ªµ¢CªÉÈéiêÊWjB

@®ðo½uM¾YvÍA×̮ɢ½uMOv½¿Öua¢¾ARµµÒµ¢Îçvð©¹éiêÊXjB

@ÈãÌæ¤Évñ·é±ÆªÅ«éw½é©xͺÌæ¤ÉTÂÌêÊÉæØé±ÆªÅ«éB\à̶ÔÆÍA¿ÆµÄYtµ½w½é©x{¶Ì¶ÔðwµÄ¢éiì¬ÍûücjB

| êÊÔ | ¶Ô | êÊ | êÊÌ[T |

|---|---|---|---|

| êÊT | 1`12 | OÌÓÌâèÆè | ucÌOñõÌ@Ì éOÌÓvAucêvÆuM¾Yvª×¯mÅQÄ¢éBucêvªA¬àðÇñÅ¢éuM¾YvÉQéæ¤É£·B |

| êÊU | 13`49 | ucêvÆÌâèÆè@ | @ª é©iu¾¡l\êN³\OúvjAuM¾YvªucêvÉN±³êéBOxucêvªNµÉéªuM¾YvÍN«æ¤ÆµÈ¢B |

| êÊV | 50`53 | ×Ì®Ìlq | uM¾YvªQÄ¢é×Ì®ÅÌñlÌí ªÍµá¢Å¢élqB¯¶æ¤ÈâèÆèðJèԵĢéB |

| êÊW | 54`122 | ucêvÆÌâèÆèA | ÄÑucêvªuM¾YvðNµÉéBâªÄucêvÍuM¾YvÉ{éªAucêvÆ̽CÈ¢âèÆèÉAuM¾YvÍÜð¬µað·éB |

| êÊX | 122`131 | ×Ì®ÅÌí ½¿ÆÌâèÆè | N«½uM¾Yvª®ðoÄA×Ì®ÖÆsBuM¾YvÍA×Ì®ÌuMOvçí ÆâèÆè·éB |

@±Ìæ¤É®·éÆAw½é©xÌåªÍAuM¾YvÆucêvÆÌâèÆèªWJ³êé±Æª¾ÄÉÈë¤BuM¾YvªucêvÆÌâèÆèÉæÁÄAN«ãªè®ðoéÜÅÌ÷ÈSÌßöð`¢Ä¢éƾ¦éBÔØri1944jÅÍAw½é©xÌuM¾YvÌSÉAu½vu¡vuaðvu²avÆ¢¤uê¼ÆÌìiɤʵ½SÌßöð©oµÄ¢½Bw½é©xðl¦é¤¦ÅAuM¾YvÌSÏ»Ìßöðl¦È¢í¯ÉÍ¢©È¢BtÉ¢¦ÎAêxucêvɽµ½uM¾YvªÇÌæ¤ÉµÄ®ðoéÉéÌ©AÆ¢¤SÌßöð©é±ÆªAìið¾ç©É·é±ÆÉÈéÆ¢¦é¾ë¤B

@ê¾ÅuSvÆ¢ÁÄàAw½é©xÌuM¾YvÌàÊÍAêlÅÍÈ¢BàÆàÆ°½¢¾¯¾Á½uM¾YvÌN«çêÈ¢RÍA½xàN±µÉé±ÆÅucêvÖÌu½vÉÏíéBucêvðÇ¢oµzc©çN«ãªÁ½ ÆàAuM¾YvÍucêvð¢©É¢ç¹é©Æl¦éB»µÄucêvÆÌâèÆèÉæÁÄAêCÉuaðvÖÆÏ»µÄ¢ÌÅ éB±êçÌoßÍAPÉàÊÌÏ»¾¯ÅÍÈAàÊÌ¿IÈÏ»àN±ÁÄ¢éB¦¿A¶IÈ~Å é°CAucêvÉεÄ̽A¢©É¢ç¹æ¤©Æ¢¤vlAÆ¢Á½Ï»Å éB

@qðªÍ·éêɨ¢ÄàA±¤µ½uM¾YvÌSÌÏ»ðÆç¦é½ßÉÍAàÊÌ¿IÈÏ»ðàÆç¦éKvª éB

@±êç̱Æð¥Ü¦ÄAÉq̪޷é½ßÌÚðl¦éB

@æPÍæRßÅݽæ¤ÉAyOi1986jű±ëÝçêÄ¢éqwªÍÌû@ðQlɵÄAw½é©xðªÍEl@·é½ßÉLøȪÞÚðè·éBȨA_¶\¬ãÍAãIÉÚðè·éæ¤ÈÉÈÁÄ¢éªAÀÛÉÚðl¦éÛÍA½xàÚð§ÄÄÍÚðÄl·éAÆ¢¤ìiɦµ½A[IÈÉæÁÄèµ½B

@ܸAuqÒvɦµ½uqÒvÌåÏ«ðº¤qÆAÎÛɦµ½AæèqÏIÈqÆð¯ÊµA»ê¼êðuqÒ\»vÆuÎÛ\»vÆÉñÊ·éB

@³çÉuqÒ\»vÉÍAæèqÏIÅuÎÛ\»vÌâ«à¾ÆµÄq³êéuà¾vÆAæèuqÒvÌåÏ«ðÑѽuðßvA»µÄuqÒv©çÌåÏIÈu]¿vÆɺÊ檳ê¤éBµ©µAw½é©xÉÍAuqÒ\»v»Ìà̪ÈAìiðl¦é¤¦ÅºÊ檷éKvÍȢƻfµAuà¾E]ßvƵÄêµ½B

@uÎÛ\»vÍAl¨É¢Ä`ʳê½ul¨`ÊvÆA¨É¢Ä`ʵ½u¨`ÊvÆɺÊ檳ê¤éB¾ªAw½é©xÉ¢ÄÍAªÍµ½Êu¨`ÊvÉ·éqªÈ¢½ßAݯȢBµ©µAêÊÌ

@ul¨`ÊvÍAìiÌSÆÈéìl¨ÌuM¾YvÆA»êÈOÌucêvâí

½¿Ìul¨`ÊvÆðæʵ½Bul¨`ÊvÌ»ê¼ê̺ÊÉÍukb`ÊvEus®`ÊvEuóÔ`ÊvEuS`Êvðݯ½Bukb`ÊvÍA¼Úb@iêd®ÊiguhgvhjjÉæél¨ÌïbÌ`ÊÅ éBus®`ÊvÆÍAl¨Ì®ÔIÈs®â®«ª`ʳê½àÌÅ éB»Ìl¨ÌÓ¯IÈs®¾¯ÅÍÈAl¨Ì®ìÉÖ·éàÌÍ·×ıÌqÆÈéBuóÔ`ÊvÆÍAl¨ÌÃÔIÈlqâepª`ʳê½àÌÅ éBÈÇÌ`ÊÍuóÔ`ÊvÅ éBuS`ÊvÆÍAl¨ÌàÊð`ʵ½àÌÅ éiuS`ÊvjB

@w½é©xɨ¢ÄAuM¾YvÌàÊÌßöªåèÆÖíédvÈàÌÅ é½ßAuM¾YvÌuS`ÊvÉ¢ÄÍA³çÉu´ovEuSîvEuvlvÆ¢¤OÂɺÊ檷éBu´ovÆÍAuM¾YvÌÜ´ðͶßƵ½gÌ´oÉæÁÄFm³ê½±Æð`ʵ½qÅ éBuSîvÆÍAuM¾YvÌñ¾êIÅÛIÈ´îð`ʵ½qÅ éBuvlvÆÍAuM¾Yv̾êIÅïÌIÈmð`ʵ½qÅ éB

@Èã̪ÍÚðÓð«ÉÜÆßéÆÌæ¤ÉÈéBiájƵ½àÌÍAw½é©xɨ¯éA»ÌÚÌqÌïÌáÅ éB¶ÔAªÔÍYtµ½¿Ì{¶Æ¯lÌàÌÅ éiì¬ÍûücjBºüª éàÌÍA»ÌºüÌݪ»ÌqÅ éiºüÍûücjB´¶É érÍOµ½B

| uqÒ\»vc | uqÒvɦµ½åÏIÈ\»B |

| uà¾E]ßvc | uqÒvÉæéæèqÏIÈuà¾vu]ßvÌqB iáj24¨Ê^Æ]ÓÌÍ´®Ì°ÌÔÉ|¯Ä éCMæÌÑÅAM¾YªwÌ KÁ½æw̳tÉcÌSȽA`¢Äá½àÌÅ éB |

| @ | |

| uÎÛ\»vcc | q³êé±Æªçɦµ½AæèqÏIÈ\»B |

| uêÊÝèvcc | êÊÌ¢ÜE±±ðÝè·éqB iáj13iaj©i¾¡l\êN³\OújibjM¾YÍcê̺Åáðoµ½B |

| ukb`Êvcc | ¼Úb@ÉæÁIJ«o³ê½eìl¨ÌïbÌ`ÊB iáju5»êɷ©èxxðµÄu̾©çA¡ÓÍà¤Ë½ç¢¢Å¹¤v |

| us®`Êvcc | l¨Ì®ÔIÈ®ìA®«Ì`ÊB iáj18³¤]ÂÄcêÍ®ðoÄs½B |

| uóÔ`Êvcc | l¨ÌÃÔIÈlqAepÌ`ÊB iáj25ÙÂÄ¢éÞðu³ A¼®vÆcêÍ£µ½B |

| uS`Êvcc | u»Ì¼Ìl¨vÉ¢ÄÌàÊÌ`ÊBuM¾YvÌuS`ÊvÍA·×ÄȺÌOÂɺÊæªÉ·éB iáj73cêÍM¾YªN«Äè`Ó¾ë¤ÆvÂÄéB |

| u´ovcc | uM¾YvÌuS`ÊvBuM¾YvÌÜ´ðͶßƵ½gÌ´oÉæÁÄFm³ê½±Æð`ʵ½qBFm³ê½àe»ÌàÌÅÍÈ¢B iáj118¨ª©¦ÈȽB |

| uSîvcc | uM¾YvÌuS`ÊvBuM¾YvÌñ¾êIÅAÛIÈ´îð`ʵ½qB iáj83ÞàÞÂƵ½B |

| uvlvcc | @uM¾YvÌuS`ÊvBuM¾Yv̾êIÅïÌIÈmð`ʵ½qB iáj48व±¤µÄÄNµÉȩ½çA»êÉƶÄN«Äâç¤A³¤vÂÄ¢éB |

@±êçÌÚðAc²iñjɨ«A¶ð¡²isjɨ¢½B}\Ì^CgsÍÌæ¤ÉÈéB

| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| êÊÝè | l¨`Ê | ྠE ]ß | ||||||||||

| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||

| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||

| ´o | Sî | vl | ||||||||||

@¶[ɶÔð¨«AuÎÛ\»vAuqÒ\»vÆÈç×½BuÎÛ\»vͶ©çuêÊÝèvAul¨`ÊvƵÄAȺuM¾YvAu»Ì¼Ììl¨vÌul¨`ÊvðÎä³¹çêéæ¤Èç×½Bul¨`Êv̺ÊÚÍA¶¤É¢ÙÇOIÈ`ÊAE¤É¢ÙÇl¨ÌàÊÉ©©íé`ÊÉÈéæ¤zuµ½B

@á¦ÎAukb`ÊvÍAèðµÈÄà®oÅÆ禤éªAus®`ÊvÍ«¿ñÆèð©éKvª éBuóÔ`ÊvÉÈéÆAæèÓ¯IÉ©é±ÆªKvÆÈéBܽAu´ovÍlqðÓ[Ï@·é±ÆÅ éöxµÊé±ÆªÅ«éªAïÌIÈuvlvÌàeðmé±ÆÍïµ¢BuSîvÍ»ÌÔÅ éBÂÜèA¾¢·¦êÎA»ÌÎÛðÆç¦é¢ï³ÉæÁÄAÀ×Ä¢éÆ¢¤±ÆÅ éB

@ªÍÍê¶ð»ÌÜÜêÂÌÚɪ޷éÌÅÍÈAqªªIɪ¯çêéêÍAª¯Ä¢éB¶ÔÈOÉàAªÔªKvÈÌͻ̽ßÅ éBܽAá¦ÎÌæ¤È¶ÌêÍA¶SÌÅucêvÌus®`ÊvƵĪ޳êA»ÌÉuM¾YvÌuS`ÊvªÜÜêÄ¢éÆl¦çêéB

iaj·éÆibj°ÂÄîéÆv½icjcꪯ¶ð]½B@

iw½é©xæ3¶j

@»Ì½ßAiaju·éÆvÍAicjucꪯ¶ð]½BvÉÂȪéqÅ éÆl¦AucêvÌus®`ÊvƵĪ޷éB

@ªÍÍêʲÆɨ±È¢A}\ɵÄA{e̪ɿƵÄYt·éÆÆàÉAæSÈ~Ìl@ÅàA¾yµÄ¢éªÌªÍ}\ð²«oµ½BȨA{eɲ«oµ½}\ÍAȪ»·é½ßukb`ÊvAus®`ÊvccðA»ê¼êukbvAus®vccƪLµÄ¢éB

@\LÉ¢ÄÍAÌæ¤Éµ½BYtµ½ªÍ}\Ì¿ÍAêʲÆɨ±ÈÁ½àÌÅ éB}\É«ÞÌÍA´¥ÆµÄA¶Ôi1A2A3cjƪÔiiajAibjAicjcjÌÝÅ éB±Ì¶ÔÍA{e̪ɿƵÄYtµ½w½é©xÌ{¶ÆεĢéBuêÊÝèvÌqÍA¶ÔÈOɼÚ\É«Á¦Ä¢éBܽAæTÅÚµl@·é¡«Ì éqƵġÌÚɪͳê½qÉ¢ÄÍA»Ì¶ð궲«oµ\É«Á¦Ä¢éB

@ÈãÌæ¤ÉAqðªÍµ½Êð³ÉAæSÅïÌIÉw½é©xÉ¢Äl@ð¨±ÈÁÄ¢±ÆÉ·éB

@ÉAq̪ުÍÌ}\ð³ÉAqɦµ½ìiÌl@ðsȤB±±Å

Ú·é±ÆÍAuM¾YvÌSÌßöªÇÌæ¤É`©êÄ¢é©AÆ¢¤±ÆÅ éBȨAêÂÌqª¡ÌÚɪ޳êÄ¢éqª éªA»êÉ¢ÄÍÈ~žy·é±ÆÉ·éB

@{Åøp·éw½é©x{¶ÌT_ÍA´¶ÉæéB¶ÔAªÔÍøpÒÉæéB

yêÊTz

@1iajcÌOñõÌ@Ì éOÌÓAibjM¾YÍQ°Å¬àðÇñÅéÆAicjÀñÅQÄécêªA

@uidj¾úV³ñ̨¢ÅȳéÌͪ¼Å·¼viejÆ]½B

@2bµ½B3iaj·éÆibj°ÂÄîéÆv½icjcꪯ¶ð]½B4ÞÍ¡xÍÔðµÈ©Â½B

@u5»êɷ©èxxðµÄu̾©çA¡ÓÍà¤Ë½ç¢¢Å¹¤v

@u6í©ÂÄÜ·v

@7iajÔàÈibjcêÍ°ÂĹ½B

@8iajÇ꾯©ibjo½B9M¾Yà°È½B10vð©½B11êªß¬Ä½B12ÞÍvðÁµÄAQÔèðµÄA»µÄé ÌÝÉçðß½B

| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||

| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||

| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||

| ´o | Sî | vl | ||||||||||

| 1 | 1iaj | @ | @ | 1ibj | @ | @ | @ | 1idj | 1icjiej | @ | @ | @ |

| 2 | 2 | @@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @@ | 3ibj | @ | 3iajicj | @ | @ | @ |

| 4 | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ |

| 6 | @ | 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 7 | 7iajÔàÈ | @ | @ | @ | 7iajiÔàÈj | @ | @ | @ | 7ibjcêÍ°ÂĹ½B | @ | @ | @ |

| 8 | 8iajÇ꾯© ibjo½B |

@ | @ | @ | 8iajiÇ꾯©j | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 9 | @ | @ | @ | @ | 9 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 10 | @ | @ | 10 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 11 | 11iêªß¬Ä½j | @@ | @ | @@ | 11êªß¬Ä½B | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 12 | @ | @ | 12 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

@±êÍìiÌ`ªÅ éBìiÌåvÈÔÅ éu½é©vÌOÌÓɨ¯éAuM¾YvÆucêvÆâèÆèð`¢½êÊÅ éB

@æP¶iajucÌOñõÌ@Ì éOÌÓvÆ¢¤ÁèÌúªAuêÊÝèvÌqÉæÁÄÝè³êéBæ1¶ÍAuM¾Yvªu¬àðÇñÅév±ÆÆAicjidjiejÆucêvÌus®`ÊvÌukb`ÊvªAê¶ÆµÄq³êÄ¢é±ÆªÁ¥IÅ ë¤BêÊÌÝèÆAuM¾YvÌóµAucêvÌs®ªê¶Å çí³êÄ¢éB3¶©ç6¶ÜÅÌqÉæÁÄA@ª éÌÅQÄÙµ¢Æl¦éucêvÉεÄAuM¾YvÍ»êÉÍ©Üí¸¬àðÇÞ±ÆÉMSÉÈÁÄ¢éÆ¢¤¼ÒÌl¦Ìᢪ¦³êÄ¢éB7¶ÅucêvÍu°ÂĹv¤ªAuM¾YvͬàðÇݱ¯éBuM¾YvÍuêªß¬v½Æ±ëÅæ¤â°Cð´¶A°èÉÂB

@2¶ibjÌu°ÂÄîéÆv½vÆ¢¤uS`ÊvÌuvlvA9¶ÉuM¾Yà°È½vÆ¢¤uS`ÊvÌu´ovª èAuM¾YvÌàÊÉ_ªu©êq³êÄ¢éB

@êÊTÅÍAuM¾YvÆucêvÆ̾ç©ÈΧͶÜêĢȢàÌÌAl¦ÌᢪùɶÜêÄ¢éB¾ªA¯ÉñlªuÀñÅQÄév±Æ©çAÓ¾ñ̼ÒÌlÔÖWÍA¯«ÈGηéæ¤ÈÖWÉÍÈ¢±Æà¯É¦³êÄ¢éB

yêÊUz@

13iaj©i¾¡l\êN³\OújibjM¾YÍcê̺Åáðoµ½B

@u14Z߬ܵ½¼v15iajÁ©·Ü¢Æibj¨Ìí«ÅéÉ]ÂÄéB

@u16iaj¡N«Ü·vibjÆÞͦ½B

@u17¼®Å·¼v18³¤]ÂÄcêÍ®ðoÄs½B19ÞÍAéâ¤É°ÂĹ½B

| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||

| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||

| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||

| ´o | Sî | vl | ||||||||||

| 13 | 13iaj | @ | 13ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 14 | 14iZ߬j | @ | @ | @@ | @ | @ | @ | 14 | @ | @ | @ | @ |

| 15 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 15ibj | @ | 15iaj | @ |

| 16 | @ | 16iaj | 16ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 17 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 17 | @ | @ | @ | @ |

| 18 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 18 | @ | @ | @ |

| 19 | @ | @ | 19 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

@u©vÉÈèAucvÌ@Ì©ð}¦éBucêvÍQÄ¢éuM¾YvðN±µÉéBµ©µAuM¾YvÍ°¢½ßAÄÑ°ÁĵܤB

@uM¾YvÍ©ÉÈÁÄAucêv̺ÅÚðoÜ·BuM¾YvÍA16¶Åu¡N«Ü·vƦéÆAܽuAéâ¤Évi19¶jQüÁĵܤBuAéæ¤ÉvÆ èA±Ì_ÌuM¾YvÉÆÁÄÍA°é±Æª©RÅ èAÚoßéi é¢ÍN±³êéj±ÆÍAs©RÈóÔÅ éæ¤Éq³êÄ¢éBucêvÉηés@â½IÈ´îÅÍÈA°è½¢Æ¢¤¶IÈ~ÉæÁÄÄÑ°ÁĵܤÌÅ éB

@15¶iajuÁ©·Ü¢ÆvÆucêvÌuS`Êvª éªA13¶ibjÅuM¾YvÌàÊÉ_ªu©êÄ¢é±Æ©çA±êÍibjÌu¨Ìí«ÅéÉ]ÂÄévÆ¢¤ucêvÌû²©çuM¾YvªucêvÌSðµÊÁ½àÌÅ èAucêvÌàÊÉ_ªu©êÄ¢éÆÜÅ;¦È¢BêÊTɱ«AêÊUàuM¾YvÌàÊÉu©ê½_©çq³êÄ¢éB

@20Acê̺Åáªoß½B

@u21¼®N«Ü·v22iajÞÍibjCÀßÉAicjXèȪçé ©çñÌrÜÅoµÄAidjÌÑðµÄ©¹½B

@u23¨Ê^Éà¨Ö·é̾©ç¼®N«Ä¨àêv

@24¨Ê^Æ]ÓÌÍ´®Ì°ÌÔÉ|¯Ä éCMæÌÑÅAM¾YªwÌ KÁ½æw̳tÉcÌSȽA`¢Äá½àÌÅ éB

@25iajÙÂÄ¢éÞðibju³ A¼®vicjÆcêÍ£µ½B

@u26åävA¼®N«Ü·B27\\ÞûÖsÂÄľ³¢B28¼®N«é©çv29iaj³¤]ÂÄÞÍibj¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½B

@30cêÍÄÑoÄs½B31ÞÍ°èɾñÅs½B

| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||

| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||

| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||

| ´o | Sî | vl | ||||||||||

| 20 | @ | @ | @ | @ | 20 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 21 | @ | 21 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 22 | @ | @ | 22iajÞÍ icjXèȪçé ©çñÌrÜÅoµÄA idjÌÑðµÄ©¹½B |

@ | @ | @ | 22ibjiCÀßÉAj idjiÌÑðµÄ©¹½Bj |

@ | @ | @ | @ | @ |

| 23 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 23 | @ | @ | @ | @ |

| 24 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 24 |

| 25 | @ | @ | @ | 25iaj | @ | @ | @ | 25ibj | 25icj | @ | @ | @ |

| 26 | @ | 26 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 27 | @ | 27 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 28 | @ | 28 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 29 | @ | @ | 29iaj³¤]ÂÄÞÍ ibj¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½B |

@ | @ | @ | 29ibji¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½Bj | @ | @ | @ | @ | @ |

| 30 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 30 | @ | @ | @ |

| 31 | @ | @ | 31 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

@uM¾YvªN«È¢½ßucêvªÄÑN±µÉéB

@21¶A22¶É éæ¤ÉAuM¾YvÍ°¢½ßN«éCÍÈ¢ªAucêvðÇ¢¥¨¤Æ·éBηéucêvͽƩN«Äà稤Æ23¶u¨Ê^Éà¨Ö·é̾©ç¼®N«Ä¨àêvÆuM¾YvªN«ãªçȯêÎÈçÈ¢Rðño·éBuM¾YvÍ26`28¶Ìæ¤ÉεA30¶ÅucêvªoÄsÁ½ãA31¶ÅÄÑQüÁĵܤB

@uM¾YvÍucêvðྷé½ßÉA¡ÉàN«é¾ë¤Æ¢¤Zð©¹éBêxÚÍÔð·é¾¯¾Á½uM¾YvÍAÓ}IÉèðÇ¢¥¨¤ÆµÄ¨èAoÁµÍ¶ßÄ¢éB

@22¶A29¶Éu©¹½vÆ èA_ªuM¾YvÌàÊÉu©êÄ¢éB

@u32³ ^_B33Ǥµ½ñ¾Â³v34iaj¡xÍibjpÌ éºicj¾B35M¾YÍÜp¾ñÅsA¢¾´êÉBµÈ¢ð}ÉÄÑÔ³êésùõ©ç ð§Ä½B

@u36N«éÆ]ÖÎN«Ü·æv37iaj¡xÍÞàx¹ðïÄibjN«éÆ]ÓlqàµÈ©Â½B

@u38{ɵĨàêB39नVàFoÄÜ·¼v

@u40í«ÖÄ»¤®Ã^_]Ó©çA®N«çêÈÈéñ¾v

@u41 Ü̶âIv42iajcêÍibj{ÂÄicjoÄs½B43M¾YàरÍÈȽB44N«Äࢢ̾ªA]èN«ë^_Æ]Íê½ÌÅÀÛN«ÉÈÂĽB45iajÞÍ{Æ°ÌÔÌÑð©ÈªçAibj»êÅàà¤NµÉé©^_Æ¢¤sÀð´¶Ä½B46N«Äâ뤩ÈÆvÓB47Rµà¤µÆvÓB48व±¤µÄÄNµÉȩ½çA»êÉƶÄN«Äâç¤A³¤vÂÄ¢éB49ÞÍå«ÈáðJ¢Ä¢¾¡ÉÈÂĽB

| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||

| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||

| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||

| ´o | Sî | vl | ||||||||||

| 32 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 32 | @ | @ | @ | @ |

| 33 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 33 | @ | @ | @ | @ |

| 34 | @ | @ | @ | @ | 34iaj icj |

@ | @ | @ | @ | 34ibj | @ | @ |

| 35 | @ | @ | @ | @ | @ | 35 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 36 | @ | 36 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 37 | @ | @ | @ | 37iaj ibj |

@ | 37ibj | @ | @ | @ | @ | @ | |

| 38 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 38 | @ | @ | @ | @ |

| 39 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 39 | @ | @ | @ | @ |

| 40 | @ | 40 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 41 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 41 | @ | @ | @ | @ |

| 42 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 42iaj icj |

@ | 42ibj | @ |

| 43 | @ | @ | @ | @ | @ | 43 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 44 | @ | @ | @ | @ | @ | 44 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 45 | @ | @ | 45iaj | @ | @ | 45ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 46 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 46 | @ | @ | @ | @ | @ |

| 47 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 47 | @ | @ | @ | @ | @ |

| 48 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 48 | @ | @ | @ | @ | @ |

| 49 | @ | @ | 49 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

@@OxucêvÍN±µÉéBuM¾YvªucêvðÇÈè¯é±ÆÅAucêvÍoÄsªAuM¾YvàáªoßĵܤB

@È©È©N«È¢uM¾YvÉεÄucêvÍA34¶upÌ éºvÅb·BηéuM¾YvàA35¶uÜp¾ñÅsA¢¾´êÉBµÈ¢ð}ÉÄÑÔ³êésùõ©ç ð§ÄvéB»µÄA40¶uí«ÖÄ»¤®Ã^_]Ó©çA®N«çêÈÈéñ¾vƾ¢ú±ÆÅAucêvðÇ¢¥ÁĵܤBucêvƾ¢¢ÉÈÁ½±ÆÅAuM¾YvÍ®SÉoÁµÄµÜ¤Bµ©µAÚÍoß½àÌÌA44¶u]èN«ë^_Æ]Íê½ÌÅÀÛN«ÉvÈèAN«ãªë¤Æ͵ȢB»µÄ48¶uव±¤µÄÄNµÉȩ½çA»êÉƶÄN«Äâç¤vÆl¦éB

@±±ÉÁÄAuM¾YvͶIÈ°CÅÍÈAucêvÉηé¸_IÈsÀi45¶u»êÅàà¤NµÉé©^_Æ¢¤sÀð´¶Ä½vjÆA{èi48¶uव±¤µÄÄNµÉȩ½çA»êÉƶÄN«Äâç¤vjÉæÁÄN«ãªçÈ¢A é¢ÍN«ãªé±ÆªÅ«ÈÈéBN«ãªçÈ¢RªA©gÅÍÈAÎucêvÉÈéÌÅ éB

@±êÜÅàAuM¾YvÌuS`ÊvÉÍuvlvɪ޳êéqªFßç꽪A44`48¶ÍïÌIÈuvlvÅ é±ÆÉÚ³êéB32¶ÈOÜÅÍA©ªª°è±¯é½ßÉucêvðÇ¢¥¨¤ÆµÄ¢½Bµ©µA±Ì32¶©çÌøpÅucêvÉOxN±³êé±ÆÉæÁÄAuM¾YvÍA©gªN«ãªèÉ¢óµð©oµi44¶jAN«ãªé½ßÌððl¦i48¶jA»µÄ»êªB¬³êéÜÅÍN«ãªçÈ¢ÆßéÌÅ éi48¶jB±êÍAuM¾Yvª®SÉoÁµAïÌIÉuvlvµÄ¢é±Æð\íµÄ¢éBqÌ¿ÌÏ»ÉæÁÄàAuM¾YvÌN«ãªêÈ¢RªÏ»µÄ¢é±Æª¦³êÄ¢éÌÅ éB

@34¶Íu¡xÍpÌ éº¾BvÆ]¿IÈ»fð\í·qÉÈÁÄ¢éªA±êÍuqÒv©çuqÒ\»vÅÍÈAuM¾YvÌ»fÉæéàÌÅ èAuM¾YvÌàÊÉu©ê½_©çÌuM¾YvÌuS`Êvu´ovÅ ë¤B

@42¶Éibju{ÁÄvÆucêvÌuS`Êvª éªA±êÍ_ªNÉu©êÄ¢é©Æ¢¤âèÉ©©íéàÌÅÍÈA15¶iajuÁ©·Ü¢ÆvƯ¶æ¤ÉAû²âdÈÇÌOIÈÁ¥Å ë¤BêÊUàAuM¾YvÌàÊÉ_ªu©êÄ¢éB

@±Ìæ¤ÉêÊUÅÍAucvÌOñõÌ©ÉÈèAucêvªN«æ¤ÆµÈ¢uM¾YvðOxN±µÉéBOxÚÉN±³êéÆAuM¾YvÍ°CÅÍÈucêvÖÌ{èÉæÁÄAN±µÉéÀèN«ãªçÈ¢±ÆðßéBêÊUÍAuM¾YvÌN«éRªÏ»·éêÊÆÈÁÄ¢éB

yêÊVz

@50¢ÂàÞɯȢQVÌMOªA¡úÍN«ðµÄA×̮ŠÌFqÆ¢ÅéB

@u51iaj¨èÊBìÊAåÊA¬ÊvibjÆ»ñÈðêÉ©ñÅéB52iaj»µÄêiºð£èã°ÄA

@uibj´àå«¢ÌÍFq¿âñÌáÊvicjÆêlª]ÓÆAêlªidjuMO³ñÌ ½ÜviejÆ{½B53ñlͽÕ௶ðJèԵĽB

| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||

| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||

| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||

| ´o | Sî | vl | ||||||||||

| 50 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 50 | @ | @ | @ |

| 51 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 51iaj | 51ibj | @ | @ | @ |

| 52 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 52ibj idj |

52iaj icj iej |

@ | @ | @ |

| 53 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 53 |

@@uM¾YvÍA©ªÌQ°ª 鮩çAu×Ì®vÅÌlqðf¤B×Ì®ÅÍAíÌuMOvÆ

ÌuFqvƪ¯¶ðJèÔµÄVñÅ¢éB

@Q°ðoé±ÆªÅ«È¢uM¾YvÍA×Ì®ÌlqðA®o©çÌîñÉæÁÄfÁÄ¢éB51¶â52¶ÅAukb`Êvâus®`ÊvÌå̪uêÉvAuêlªvÆÈÁÄ¢éÌÍANÌukb`ÊvÅ éÌ©Q°É¢éuM¾YvÉÍ»ÊÅ«È¢©çÅ éBæÁÄA±ÌêÊVɨ¯é×Ì®ÌlqàAuM¾YvÌàÊÉu©ê½_ÉæÁÄuM¾Yv̨©çÌFm³ê½±Æªçªq³êÄ¢éÌÅ éB

yêÊWz

@54AcêªüÁĽB55M¾YÍN«çêÈȽB

@u56वÉÈèܵ½æv57iajcêÍibj±í¢çðµÄ½ÂÄJÉicj]½B58M¾Y͵̤ÍÈ¢Æv½B59ÞÍ̺ÉèñÅéùvðoµ½B60iaj»µÄA

@uibj¢¾ñ\ª évicjÆ]½B

@u61ǤµÄ©¤â´ ¾©ccv62cêͧð¢½B

iT_´¶BȺ¯¶Bj

| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||

| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||

| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||

| ´o | Sî | vl | ||||||||||

| 54 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 54 | @ | @ | @ |

| 55 | @ | @ | @ | 55 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 56 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 56 | @ | @ | @ | @ |

| 57 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 57iaj icj |

57ibj | @ | @ |

| 58 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 58 | @ | @ | @ | @ | @ |

| 59 | @ | @ | 59 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 60 | @ | 60ibj | 60iaj icj |

@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 61 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 61 | @ | @ | @ | @ |

| 62 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 62 | @ | @ | @ |

@êÊWÌ`ªBÄÑucêvªN±µÉéÆAuM¾YvÍucêvÉηé´îÉæÁÄAÄÑN«çêÈÈéB

@ucêvÉη齩çAuM¾YvÍN«ãªè½ÈÈéÌÅÍÈA55¶uN«çêÈÈvéB»µÄAN«ãªçÈ¢½ßÉAucêv̾tɽ·éB55¶ÍuM¾YvÌuóÔ`ÊvŦ³êéB±êÍAuM¾YvÌÓvÆÍÖíèÈAN«ãªé±ÆªÅ«È¢Æ¢¤óÔÅ éÆ¢¤±ÆÅ éBucêvÉη齪AuM¾YvÌs®ÉìpµÄ¢éÌÅ éB

@u63êÉËÄAZ¼ÉN«êÎÜÔ¼¾B64â´ÅÈÄàÜÔ¼Àâ °¢Å¹¤v

@u65ªÉ½xËëÆ]ÂÄàø«àµÈ¢Åccv

@66M¾YÍÙÂĽB

@u67¼®¨N«B68¨Â¯g¬©çN©é¾ç¤µAV³ñàनoÅÈ³é ¾v

@69êͱñÈð¾ÐȪçA©gÌQ°ð½½Ýnß½B70cê͵\O¾B71æ¹Î¢¢ÌÉÆM¾YÍvÂÄ¢éB

@@72cêÍÌÉ~rÌçð½½ñÅ©çAå«¢~zcð½½Ü¤ÆµÄ§ð͸ܹÄéB73cêÍM¾YªN«Äè`Ó¾ë¤ÆvÂÄéB74iajªM¾YÍibj´èðH͸ÉÌÓÉicjâ©ÈçðµÄ¡ÉȽÜÜ©Ä¢½B75iaj½¤Æ¤ibjcêÍ{èoµ½B

@u76iajsFÒvibjÆ]Á½B

| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||

| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||

| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||

| ´o | Sî | vl | ||||||||||

| 63 | @ | 63 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 64 | @ | 64 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 65 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 65 | @ | @ | @ | @ |

| 66 | @ | @ | 66 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 67 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 67 | @ | @ | @ | @ |

| 68 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 68 | @ | @ | @ | @ |

| 69 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 69 | @ | @ | @ |

| 70 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 70 | @ | @ | @ | @ | @ |

| 71 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 71 | @ | @ | @ | @ | @ |

| 72 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 72 | @ | @ | @ |

| 73 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 73 | @ |

| 74 | @ | @ | 74iaj icj |

@ | @ | @ | 74ibj | @ | @ | @ | @ | @ |

| 75 | @ | @ | @ | @ | 75iaji½¤Æ¤j | @ | @ | @ | @ | @ | 75iaj½¤Æ¤ ibjcêÍ{èoµ½B |

@ |

| 76 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 76iaj | 76ibj | @ | @ | @ |

@uM¾YvÆucêvƪN«é©N«È¢©ðß®ÁÄAâèÆèðJèÔ·ÓÅ éB

@½x¾tÅ£µÄàN«È¢½ßAucêvÍAuM¾YvÉè`í¹é±ÆÅN«ãªç¹æ¤ÆA©gÌQ°ð½½ÝnßéBµ©µAuM¾YvÍ74¶Au´èðH͸ÉÌÓÉâ©ÈçðµÄ¡ÉȽÜÜvÅ éB

@70¶ucê͵\O¾BvÍuqÒv©çÌà¾IÈuqÒ\»vÆ¢¤©½¿Å éªA34¶Ìu¡xÍpÌ éº¾BvƯlÉA±êÍuM¾YvÌuS`ÊvuvlvÌqÅ ë¤B

@73¶ucêÍM¾YªN«Äè`Ó¾ë¤ÆvÂÄéBvÆucêvÌuS`Êvª éªA±êÍæÙÇÜÅƯ¶æ¤ÉAuM¾YvªucêvÌìíð©jÁÄ¢éÌÅ èAucêvÌàÊÉ_ªu©ê½àÌÅÍÈ¢Æl¦çêéBucêvÆÌâèÆèÅN«ãªêÈÈÁ½uM¾YvÉÆÁÄA»ÌÓvªeÕÉÇÝÆêéucêv̾®ÅÍAN«ãªé«Á©¯ÉÍÈè¾È¢BȺÈçA»Ìæ¤ÈucêvÌ©¦§¢½ìíÍAuM¾YvÉÆÁÄA±êÜÅƯ¶æ¤É¼ÚuN«ëvƾíêÄ¢éÌƯ¶Å é©çÅ éBucêvɽµÄ¢éuM¾YvÍAuâ©ÈçðµÄ¡ÉȽÜÜ©Ä¢vé±Æµ©µÈ¢ÌÅ éB

@»±Å75¶AucêvÍ{èo·B±êà73¶¯lÉAuM¾YvÉu©ê½_©çÌucêvÌlqÅ ë¤B76¶Ìû²©çAu{èoµ½v±ÆðFmµ½ÌÅ éB

@u77NñÌ]ÐÈèúèÉÈé̪FsÈçA»ñÈFsÍ^½¾v78Þ௸Æ]½B79iajÞÍàÂÆÅXµ¢ª]н©Â½ªAibj¸ô½B80¶åà·ß¬½B81iajRµibjcêð©ÂƳ·icjÉÍ»êÅ\ñª¾Â½B82cêͽ½Ý©¯ð´ÖÍÓèo·ÆAÜð@«ÈªçAóµð ¯½Ä µÄoÄs½B

| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||

| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||

| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||

| ´o | Sî | vl | ||||||||||

| 77 | @ | 77 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 78 | @ | @ | 78iaj icj |

@ | @ | 78ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 79 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 79 | @ | @ | @ | @ | @ |

| 80 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 80 | @ | @ | @ | @ | @ |

| 81 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 81ibj | 81iaj icj |

| 82 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 82 | @ | @ | @ |

@uM¾YvÍ{èoµ½ucêvÉεÄA¾¢Ô·B»êð·¢½ucêvͫȪç®ðoÄsB

@usFÒvÆ¢¤ucêv̱ÆÎÉAuM¾YvàÎRµÄ77¶uNñÌ]ÐÈèúèÉÈé̪FsÈçA»ñÈFsÍ^½¾vƾ¢úÂBµ©µA»êÍucêvÌusFÒvÆ¢¤±ÆÎÆäµÄAÅXµ³ª«è¸A79¶ibju¸ô½vA80¶u¶åà·ß¬½vàÌÅ Á½BÊIÉÍAucêvð©¹ÄoÄs©¹éÙÇÌøÊðöµ½ªAuM¾YvÍÅë«èÈ¢ÌÅ éB

@78¶uÞ௸ÆvÆ¢¤us®`Êv©çAuM¾YvÉηé{èÍA¾mÉucêvÖü¯çê½àÌÅ èA©ªÌ¾Á½±ÆΪucêvÌàÌÆärµÄ¢éÆ¢¤±ÆÅàA»êª¦³êÄ¢éB

@83ÞàÞÂƵ½B84iajRµà¤NµÉÜ¢ÆvÓÆibjyXN«éCÉÈê½B

@85ÞÍ©Ìâ¤É©gÌQ°ð½½Ýoµ½B86iajåé ©çÌé A»ê©ç¬é ð½½Ü¤Æ·éAÞÍsÓÉibju¦¦vÆvÂÄAicj¡cꪴÉÍÓ½æ¤É©ªÌ´¬é ðÍÓ½B

@87Þͳɵ¦Ä ½ ¨É ª¦½B

@88 µ½©çê·sðµÄâ礩µçB89zKÖXèÉsÂÄâ礩µçB90zKÈçAÔOlÌw¶ª¿Äñ¾B91cêÍV·Å®¢Äî餾©çA©ªªsÂÄîéÔÆàSz·é¾ç¤B

| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||

| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||

| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||

| ´o | Sî | vl | ||||||||||

| 83 | @ | @ | @ | @ | @ | 83 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 84 | @ | @ | @ | @ | @ | 84ibj | 84iaj | @ | @ | @ | @ | @ |

| 85 | @ | @ | 85 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 86 | @ | @ | 86iaj icj |

@ | @ | 86ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 87 | @ | @@ | 87 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 88 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 88 | @ | @ | @ | @ | @ |

| 89 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 89 | @ | @ | @ | @ | @ |

| 90 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 90 | @ | @ | @ | @ | @ |

| 91 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 91 | @ | @ | @ | @ | @ |

@ucêvð{ç¹Auà¤NµÉÜ¢vÆvÁ½uM¾YvÍAN«ãªèAucêvð¢ç¹éû@ðvÄ·éB

@ucêvÉ«ÔðÔ¯é±ÆÅÇ¢oµ½uM¾YvÍAæ¤âN«ãªé±ÆªÅ«éæ¤ÉÈéB84¶uyXN«éCÉÈê½vÆ é±Æ©çàAuM¾YvÍ©çÌÓuÉæÁÄN«ãªë¤ÆµÈ©Á½ÌÅÍÈA½©ÔÁ½C¿ÉæÁÄA»êÜÅN«é±ÆªÅ«È©Á½±Æªí©éB¾ªAuM¾YvÌ{èͻ꾯ÅÍûÜçÈ¢B86¶ibjuu¦¦vÆvÂÄvÆ èA{èÍܾ®SÉ¥@µ«êĢȢB

@»µÄA88`91¶uS`ÊvuvlvÅAú©ç·sÉo|¯æ¤©ÆvÄ·élqª¦³êéBN«ãªé«Á©¯ªAuyXN«éCÉÈê½vÆ©çÌÓuÆͳÖWÈqÅ Á½ÌÉεA¢ç¹æ¤Æ·éuM¾YvÌàÊÍAuS`ÊvuvlvŦ³êéÌÅ éB

@92iajüêÌOÅÑð÷ßȪçibj±ñÈðlÖÄéÆAicjcêªüÂĽB93cêÍÈé×ûð©È¢â¤ÉµÄGÉµÄ ééïÌÜÍèðñÁÄüêðJ¯É½B94Þ͵ǢÄâ½B95»µÄéïÌRÉðºëµÄ«Üðú¢Ä½B

@96cêÍüêÌÌpMy©ç¬³¢Mðñ{oµ½B97ÜZNOM¾YªÉÛ©çÂĽ©RØÌâ´ ÈMÅ éB

@u98±êÅ@½¾ç¤v99iajcêÍ¡ÌðYê½æ¤ÈçðibjÌÓƵÄicj]½B

@u100½É·éñÅ·v101M¾YÌûÍÌÓÆ¢¾µÞ ƵÄîéB

@u102V³ñɨkð¢Ä¸Ì³v

@u103ÊÚ³B104»ñÈ×¢ñůéàñÅ·©B105¨³ñÌûɧhÈ̪ èÜ·æv

@u106¨c³ñÌàôÂÄ Â½Â¯ªA½ÖÂĹ½©ccv107³¤]ÐȪçcêÍ´×¢MðÁÄ®ðoÄs©¤Æµ½B

@u108iaj»ñÈÌðÂÄs½ÂÄÊÚÅ·ævibjÆÞÍ]½B

@u109³¤©v110iajcêÍibjf¼ÉicjàÇÂĽB111»µÄJÉ»êð³ÌÉdÂÄoÄs½B

| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||

| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||

| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||

| ´o | Sî | vl | ||||||||||

| 92 | @ | @ | 92iaj | @ | @ | @ | 92ibj | @ | 92icj | @ | @ | @ |

| 93 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 93 | @ | @ | @ |

| 94 | @ | @ | 94Þ͵ǢÄâ½B | @ | @ | 94iÞ͵ǢÄâ½Bj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 95 | @ | @ | 95 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 96 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 96 | @ | @ | @ |

| 97 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 97 |

| 98 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 98 | @ | @ | @ | @ |

| 99 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 99iaj icj |

@ | 99ibj | @ |

| 100 | @ | 100 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 101 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 101 | @ | @ | @ | @ | @ |

| 102 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 102 | @ | @ | @ | @ |

| 103 | @ | 103 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 104 | @ | 104 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 105 | @ | 105 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 106 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 106 | @ | @ | @ | @ |

| 107 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 107 | @ | @ | @ |

| 108 | @ | 108iaj | 108ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 109 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 109 | @ | @ | @ | @ |

| 110 | @ | @ | @ | @ | 110ibjif¼Éj | @ | @ | @ | 110iajcêÍ ibjf¼É icjàÇÂĽB |

@ | @ | @ |

| 111 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 111 | @ | @ | @ |

@«ÈªçoÄ¢Á½ucêvÍAÄÑuM¾YvÌQ°Ì é®ÉâÁÄéB¼Òªïbððí·±ÆÅAuM¾YvÍí¾©ÜèðXð³¹éA»Ì¼ÚIÈ«Á©¯ÆÈéÓÅ éB

@uM¾Yvªucêvð¢©É¢ç¹æ¤©ÆvĵĢéƱëÉAÄÑucêvª®ÉüÁÄéBüê©çMðæèoµ½ucêvÍ99¶u¡ÌðYê½æ¤ÈçðÌÓƵÄvuM¾YvÉbµ©¯éBR{ÁÄ¢é͸ÌucêvªA©RÉbµ©¯é±Æªs©RÅ Á½½ßA99¶ibjuÌÓƵÄvÆuM¾YvÍucêvÌÓ}ðÇÝæë¤Æ·éB±±ÅàAucêvÉ_ªu©êÄ¢éÌÅÍÈAuM¾Yvª»ÌÓ}𩧩µÄ¢éi é¢Í©§©»¤ÆµÄ¢éjÆl¦çêéB»Ì½ßAuM¾YvàucêvÉεÄ101¶uÌÓÆ¢¾µÞÂƵÄîévlqÅηéÌÅ éB

@102`109¶ÅÍAw½é©xÅͶßÄucêvÆuM¾Yvªïbçµ¢ïbððí·BZÅ éÆí©èÂÂàAÝ¢ÉZÌïbððí·±Æª«Á©¯ÆÈèuM¾YvÍucêvÆÌí¾©ÜèððÁ·é±ÆÉÈéBuÌÓÆvÅ èȪçàAðí·ïbÌÔÉuM¾YvÌuS`ÊvªÈ¢B±êÍAuM¾YvÉÆÁÄA»êÜÅl¦Ä¢½A¢©Éucêvð¢ç¹é©AÆ¢¤vf©çÅÍÈA[¢ÅZàȵÉïbððíµÄ¢éÆ¢¤±ÆÅ éB

@112M¾YÍ}ÉÂεȽB113·sàâß ¾Æv½B114ÞÍ΢ȪçA´ÉêXXÉµÄ Â½¬é ðæèã°Ä½½ñ¾B115~zcàB116iaj»ê©çcêÌཽñÅ¢éÆibjÞÉÍÂε¢É½¾©«½¢â¤ÈCªNÂĽB117ܪ©RÉoĽB118¨ª©¦ÈȽB119»êª|^_jֿĽB120iajÞÍibj©¦È¢ÔÉicjüêðJ¯ÄcêÌ੪Ìà³Åɵñ¾B121ÔàÈÜÍ~½B122Þ͹̷ª^_µ³ð´¶½B

| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||

| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||

| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||

| ´o | Sî | vl | ||||||||||

| 112 | @ | @ | @ | @ | @ | 112 | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 113 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 113 | @ | @ | @ | @ | @ |

| 114 | @ | @ | 114 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 115 | @ | @ | 115 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 116 | @ | @ | 116iaj | @ | @ | 116ibj | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 117 | @ | @ | 117 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 118 | @ | @ | @ | @ | 118 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 119 | @ | @ | 119 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 120 | @ | @ | 120iaj icj |

@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 121 | @ | @ | 121 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 122 | @ | @ | @ | @ | 122 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

@±ÌøpÍAucêvÆÌâèÆèÉæÁÄAuM¾Yv̽ªXð·éÓÅ éB±±ÅAuM¾YvÍÜð¬µAucêvÖÌí¾©ÜèððB

@112¶u}ÉÂεȽvuM¾YvÍA¬é

ð½½ñŢ餿ÉA116¶ibjuÂε¢É½¾©«½¢â¤ÈCªNÂÄvéB»µÄA117¶u©RÉܪoĽvÆ èAus®`Êv³êéB±118¶u¨ª©¦ÈȽvA119¶u»êª|^_jֿĽvA121¶uÔàÈÜÍ~½vA122¶uÞ͹̷ª^_µ³ð´¶½vÆ èA·×ÄÌqªuS`ÊvÌu´ovÆus®`ÊvÆÈÁÄ¢éB

@uM¾Yvªucêvð¢ç¹æ¤Æl¦Ä¢½Æ«ÍAuS`ÊvÌuvlvŦ³êÄ¢½uM¾YvÌàʪAucêvÆÌí¾©Üèªð©êéÛÉÍA©RÉN±Á½Ï»ÆµÄq³êÄ¢é±ÆÉÚ³êéBN«ãªé±ÆªÅ«È¢lqƯ¶æ¤ÉAucêvÆÌí¾©Üèªð©êélqàAuM¾YvÌÓuÆÍ©©íèÌÈ¢qŦ³êéÆ¢¤±ÆÅ éBN«çêÈÈéóµ\\¦¿AucêvÆÌí¾©Ü誤Üêéóµ\\ÖÌ«Á©¯àAucêvÆÌí¾©Üèªð©êéóµÖÌ«Á©¯àAuM¾YvÉÆÁÄA©çÌÓuÆÍ©©íèÌȢƱëÅN±Á½Ï»ÆµÄq³êÄ¢éÌÅ éB

yêÊXz

@123ÞÍ®ðo½B124ãÌ ÆñÔÚÌ ÌFqƪ×Ì®ÌàxàÉ ½ÂĽB125MO¾¯àxàEÌãÉ˧¼B126iajMOÍÞð©éÆ}ÉñªðµÄVäÌêûð©ã°ÄA

@uibjº¾vicjÆÍñÅ©¹½B127iajãÌ ªA

@uibj³¤]ÖÎMOͪªå«¢©ç{ɼ½³ñÌ⤾ívicjÆ]½B128iajMO;ÓÉÈÂÄA

@uibjÌ¢Èvicjƺð£ÂÄEðÐËé^ðµ½B129iaja¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªA

@uibj¼½²·ÉEÍÈ¢ævicjÆ]½B130iaj ñlªAibjuí[¢vicjÆÍâµ½B131iajMOÍA

@uibjµÜ½IvicjÆidj¢âÉܹ½ ûiejð«¢ÄAEðòѺèéÆA¢«ÈèêÂÅñ®èÔµðµÄA¨Ç¯½çðifjÌÓÆigjFÌûÖü¯Ä©¹½B

| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||

| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||

| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||

| ´o | Sî | vl | ||||||||||

| 123 | @ | @ | 123 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 124 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 124 | @ | @ | @ |

| 125 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 125 | @ | @ | @ |

| 126 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 126ibj | 126iaj icj |

@ | @ | @ |

| 127 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 127ibj | 127iaj icj |

@ | @ | @ |

| 128 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 128ibj | 128icj | @ | 128iaj | @ |

| 129 | @ | 129ibj | 129iaj icj |

@ | @ | @ | @ | @ | @ | @@ | @ | @ |

| 130 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 130ibj | 130iaj icj |

@ | @ | @ |

| 131 | @ | @ | @ | @ | 131idji¢âÉܹ½ûj | @ | @ | 131ibjuµÜ½Iv | 131iajMOÍA icjÆ idj¢âÉܹ½û iejð«¢ÄAEðòѺèéÆA¢«ÈèêÂÅñ®èÔµðµÄA¨Ç¯½çð ifjFÌûÖü¯Ä©¹½B |

@ | 131iejÌÓÆ | @ |

@êÊWÅucêvÆaððʽµ½uM¾YvÍæ¤âuMOv½¿Ì¢é×Ì®ÖÆü©¤ìiÌÅãÌÓÅ éB

@®ðo½uM¾YvÍAÓ´¯ ÁÄ¢éí

½¿Æçð í¹éBuMOvªuM¾Yvð©ÄÓ´¯Ä126¶ibjuº¾vÆ¢¦ÎAuãÌ

vÍ127¶ibju¼½³ñÌ⤾ívƨ¾ÄéBuMOv;ӰÉÈÁÄA128¶ibjuÌ¢Èvƾ¤B»êÉuM¾YvàQÁµÄA129¶ibju¼½²·ÉEÍÈ¢ævƾ¤B

@»êÜÅ×Ì®Ålqðf¤¾¯Å Á½uM¾YvÍAucêvÆÌí¾©ÜèððÁµ½±ÆÅAí

½¿ÌVÑÉQÁ·éæ¤ÉÈéB

@128¶iajuMO;ÓÉÈÂÄAvÍAqƵÄÍuS`Êvɪ޳êéàÌÌA±ê¾¯ðàÁļ¿ÉuMOvÌàÊÉ_ªu©êÄ¢éÆÜÅ;¦¸AuM¾YvÉu©ê½_©çÌqÅ ë¤B

@129¶iajua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªAvÉ¢ÄAæPÅàøpµ½ªA{ì¿i1989jÍAÌæ¤Éq×Ä¢½B

iªjM¾YÍAË@ƵĩéåÌ©ç©çêéÎÛÖÆÊuðϦéB±±ÅÍAM¾YÍí BƯñÉz³êAÞÌeñ¾âèæèÉÁíÁÄ¢él¨ÖÆޢĢéB±ÌªÍÞµëuM¾YÍvÆ é׫ƱëªAuM¾YªvÆ ç½ßÄ\¦µ¼µÄAÞðí BƯɩéìÒ̶Ýð¾ç©ÉµÄ¢éÌÅ éB

i{ì¿i1989juuê¼Æ̶Ívw\»wÌn@e_Ñæêêª@ßã¬àÌ\»Oxj

@¾ªA`ªÌæ1¶uM¾YÍvÆ¢¤qÆA±ÌuM¾YªvÆ¢¤qÆÌÝðĪ©èƵÄA_ªu©êél¨ªÏ»µÄ¢éÆÆç¦éÌÍA}ÅÍÈ¢¾ë¤©B

@êÊXÉÁÄàAËRƵÄuM¾YvÌàÊÉ_ªu©êÄ¢éÆ¢¤±ÆÍA131¶icju¢âÉ

@±êÜÅAæRAæSÅÍAq̪ުÍÉ¢ÄÌl@ð[ßÄ«½Bq̪ÞÚÍAyOi1986jÈÇðàÆɵ½àÌÅ èA´¥ÆµÄA éqÍÇê©ÌêÂÌÚªÞ³êéàÌÅ éBµ©µAw½é©xðªÍµ½êAêÂÌÚɪ޵ĵܤÆA¼ÌÚɪ޳ê¤éÂ\«ð©¦µÄµÜ¤æ¤ÈAñÂÈãÌÚɪ޳ê¤éqª éB±êçÍAñÂÈãÌÚɪ޳ê¤éæ¤È¡«ðàÁ½qÅ éB»êçÌñÂÈãÌÚɪ޳ê¤éqÉ¢ÄAïÌIÉáð°ÄA»Ì¡«É¢Äl¦éB

@ºÌøpÍAêxNµÉ½Éà©©íç¸SN«æ¤ÆµÈ¢uM¾YvÉεAÄÑucêvªNµÉéÆ¢¤ÓÅ éB

@u21¼®N«Ü·v22iajÞÍibjCÀßÉAicjXèȪçé ©çñÌrÜÅoµÄAidjÌÑðµÄ©¹½B

@u23¨Ê^Éà¨Ö·é̾©ç¼®N«Ä¨àêv

@24¨Ê^Æ]ÓÌÍ´®Ì°ÌÔÉ|¯Ä éCMæÌÑÅAM¾YªwÌ KÁ½æw̳tÉcÌSȽA`¢Äá½àÌÅ éB

@25iajÙÂÄ¢éÞðibju³ A¼®vicjÆcêÍ£µ½B

@u26åävA¼®N«Ü·B27\\ÞûÖsÂÄľ³¢B28¼®N«é©çv29iaj³¤]ÂÄÞÍibj¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½B

@±±ÅÍAuM¾YvÌܾQÄ¢½¢½ßÉA½Æ©ucêvð[¾³¹ÄN±·Ìðâß³¹æ¤Æ·és®ª¦³êÄ¢éB±ÌÓðæRŧĽÚÉ]ÁĪ޷éÆ·êÎAÌæ¤ÉÈë¤B

@21¶ÍAN±µÉ½ucêvÉεÄÌuM¾YvÌukb`ÊvÅ éB22¶Íê¶SÌÍuÞiM¾YjvÌuÌÑðµÄ©¹½vÆ¢¤us®`ÊvÅ éB»Ìus®`ÊvÉAucêvð[¾³¹é½ßÌibjuCxßÉAvÆ¢¤uS`ÊvuvlvªÜÜêÄ¢éB23¶ÍAN«éæ¤É£·ucêvÌukb`ÊvB24¶ÍuÊ^vÉ¢ÄÌuqÒvÉæéuqÒ\»vuà¾vA25¶ÌiajÍuM¾YvÌuóÔ`ÊvAibjÍucêvÌukb`ÊvAicjÍucêvÌus®`ÊvÅ éB26A27A28¶Í·×ÄuM¾YvÌukb`ÊvÅ éB29¶ÍASÌÅuM¾YvÌus®`ÊvÆÈéB

@»êð}\É·éÆÌæ¤ÉÈéB

| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||

| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||

| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||

| ´o | Sî | vl | ||||||||||

| 21 | @ | 21 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 22 | @ | @ | 22iajÞÍ icjXèȪçé ©çñÌrÜÅoµÄA idjÌÑðµÄ©¹½B |

@ | @ | @ | 22ibjiCÀßÉAj | @ | @ | @ | @ | @ |

| 23 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 23 | @ | @ | @ | @ |

| 24 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 24 |

| 25 | @ | @ | @ | 25iaj | @ | @ | @ | 25ibj | 25icj | @ | @ | @ |

| 26 | @ | 26 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 27 | @ | 27 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 28 | @ | 28 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 29 | @ | 29iaj³¤]ÂÄÞÍ ibj¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½B |

@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

@µ©µA±Ì}\ÅÍq̪ުÍÌàÌƵÄÍs\ªÅ éBȺÈçA±êÅÍuM¾YvÌàʪ23¶ÌibjuCxßÉAvÆ¢¤qÉæÁÄÌݦ³êÄ¢éÆ¢¤±ÆÉÈé©çÅ éBµ©µAÀÛÉÍuM¾YvÌàʪ23¶idjuÌÑðµÄ©¹½vA29¶ibju¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½vÆ¢¤qÉæÁÄ঳êÄ¢éB±ÌñÂÌqÍuS`ÊvÅÍÈ¢Bucêvð[¾³¹é½ßÉA·®ÉÅàN«»¤Èu©¹évÆ¢¤OIÅ®ÔIÈus®`ÊvÅ éBµ©µA±Ìu©¹½vÆ¢¤qÉÍA»êêêÅuM¾YvÌuS`Êvð঵ĢéqÆÈÁÄ¢éB»êÍÇÝ誢íäésÔð⤱ÆÅÇÝæêéuM¾YvÌàÊÅÍÈ¢B

@±¤µ½qðªÍ}\ɽf·é½ßÉÌæ¤ÈªÍ}\ɵÄA¡«Ì éqð©Ñãªç¹éæ¤È}\É·éKvª ë¤B

| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||

| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||

| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||

| ´o | Sî | vl | ||||||||||

| 21 | @ | 21 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 22 | @ | @ | 22iajÞÍ icjXèȪçé ©çñÌrÜÅoµÄA idjÌÑðµÄ©¹½B |

@ | @ | @ | 22ibjiCÀßÉAj idjiÌÑðµÄ©¹½Bj |

@ | @ | @ | @ | @ |

| 23 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 23 | @ | @ | @ | @ |

| 24 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 24 |

| 25 | @ | @ | @ | 25iaj | @ | @ | @ | 25ibj | 25icj | @ | @ | @ |

| 26 | @ | 26 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 27 | @ | 27 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 28 | @ | 28 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 29 | @ | 29iaj³¤]ÂÄÞÍ ibj¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½B |

@ | @ | @ | @ | 29ibji¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½Bj | @ | @ | @ | @ | @ |

@±Ìæ¤ÉA꾯ɵ©ªÞÅ«È¢æ¤È}\ÅÍÈAñÂÈãɪ޳êéæ¤É¬®«Ì éàÌÉ·éB±¤·é±ÆÉæÁÄAqƵÄñÂÈãÌÚɪ޳êéæ¤È¡«Ì éqÉ¢Ä̪ͪÂ\ÆÈéB¡«Ì éqÉ¢ÄÍA¼Ú\É«Á¦é±ÆÉæÁÄA

ڵⷢæ¤Éz¶µ½B±êçÌqÉ

Ú·é±ÆÉæÁÄAuM¾YvÌàÊÌAæè¡GŧÌIÈßöð½Çé±ÆªÅ«æ¤B»êÉæÁÄAêÊXÌ129iajua¢¾ARµµÒµ¢ÎçðµÄ§ÂĽM¾YªAvÆ¢¤qÉ¢ÄÌl@ð[ßéĪ©èÉàÈë¤B

@ÅÍA±¢Äw½é©xɨ¯éA±¤µ½¡«Ì éqi}\ÌÔ|¯ªjÉ¢Äl@ð··ßéB»ÌãA»Ìl@ÌÊðĪ©èƵÄAw½é©xɨ¢ÄAdvÅ éÆl¦çêéÁ¥IÈ\»É¢ÄÌl@ðí¹ÄsȤ±ÆÆ·éB

yêÊTz

@1iajcÌOñõÌ@Ì éOÌÓAibjM¾YÍQ°Å¬àðÇñÅéÆAicjÀñÅQÄécêªA

@uidj¾úV³ñ̨¢ÅȳéÌͪ¼Å·¼viejÆ]½B

@2bµ½B3iaj·éÆibj°ÂÄîéÆv½icjcꪯ¶ð]½B4ÞÍ¡xÍÔðµÈ©Â½B

@u5»êɷ©èxxðµÄu̾©çA¡ÓÍà¤Ë½ç¢¢Å¹¤v

@u6í©ÂÄÜ·v

@7iajÔàÈibjcêÍ°ÂĹ½B

@8iajÇ꾯©ibjo½B9M¾Yà°È½B10vð©½B11êªß¬Ä½B12ÞÍvðÁµÄAQÔèðµÄA»µÄé ÌÝÉçðß½B

iºüøpÒBȺ¯¶j

| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||

| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||

| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||

| ´o | Sî | vl | ||||||||||

| 1 | 1iaj | @ | @ | 1ibj | @ | @ | @ | 1idj | 1icj iej |

@ | @ | @ |

| 2 | 2 | @@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 3 | @ | @ | @ | @ | @ | @@ | 3ibj | @ | 3iaj icj |

@ | @ | @ |

| 4 | @ | @ | @ | 4 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 5 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 5 | @ | @ | @ | @ |

| 6 | @ | 6 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 7 | 7iajÔàÈ | @ | @ | @ | 7iajiÔàÈj | @ | @ | @ | 7ibjcêÍ°ÂĹ½B | @ | @ | @ |

| 8 | 8iajÇ꾯© ibjo½B |

@@ | @ | @ | 8iajiÇ꾯©j | @ | @ | @ | @@ | @@ | @@ | @@ |

| 9 | @ | @ | @ | @ | 9 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 10 | @ | @ | 10 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 11 | 11iêªß¬Ä½j | @@ | @ | @@ | 11êªß¬Ä½B | @ | @ | @ | @ | @ | @@ | @ |

| 12 | @ | @ | 12 | @ | @ | @@ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

@æÉàøpµ½AìiÌ`ªÅ éBOñõÌOÌÓÌAuM¾YvÆucêvÆÌâèÆèð`¢½ÓÅ éB

@3¶â9¶Ìq©çAuM¾YvÌàÊÉ_ªu©êÄ¢é±ÆÍùÉmFµ½B±±ÅâèÉ·éÌÍAºüðø¢½7¶iajuÔàÈvA8iajuÇ꾯©vÅ éB±êçÌqÍÔÌoßð¦µÄ¢é½ßAuêÊÝèvÌÚɪ޳êéqÉ ½éBµ©µA_l¨ÆµÄÝè³êÄ¢éuM¾YvÌàÊÆ[¢©©íèÌ éqÅ é½ßAPÉuêÊÝèvÌqƵĪ޹¸ÉA¡«Ì éqƵÄAªÞµÈ¯êÎuM¾YvÌàÊð¸mÉÆç¦é±ÆÍÅ«È¢B±±ÅÍAuM¾YvÌÔoßÌu´ovª½f³ê½qÅ éB

@7¶iajuÔàÈvucêvÍ°ÁĵܤªA»êÉεÄuM¾YvÍ8iajuÇ꾯©vÆAÔÌoßðYêéÙǬàðÇñÅ¢éÆ¢¤±Æª¦³êÄ¢éBucêvÆuM¾YvƪÎä³êÄ¢éÌÅ éB5¶Ìu»êɷ©èxxðµÄu̾©çA¡ÓÍà¤Ë½ç¢¢Å¹¤vÆ¢¤ucêvÌukb`ÊvÍAucêvÉÆÁÄuM¾YvðSz·é ÜèA°ë¤ÆµÄ¢éƱëð¸¦Äºð©¯A°éæ¤É£µÄ¢éB¾©çAuÔàÈv°ÁĵܤÌÅ éB

@»êÉεÄAuM¾YvÍA¾ú½ÉN«È¯êÎÈçÈ¢©AÆ¢¤±ÆÅÍÈA¬àðÇÝÓ¯èAæ¤â°ÈÁ½Æ«É10¶uvð©vÄAÔðmF·éB8¶uÇ꾯©vÆ¢¤ÌÍAuM¾YvªÔðYêéÙÇA¬àÉÇÝÓ¯ÁÄ¢éÆ¢¤pðA©Ñãªç¹éBuM¾YvÉÆÁÄuÇ꾯©vÆ¢¤Ó¯ÈÌÅ èAPÉuêÊÝèvÌqƵĪ޷龯ÅÍA»ÌàÊÉ éÓ¯ðÆ禫êÈ¢B

@OñõÌOÌÓɨ¯éucêvÆuM¾YvÆÌÓ¯Ìá¢ðuM¾YvÌuÔàÈvÆuÇ꾯©vÆÌÎäÉæÁÄq³êÄ¢éÌÅ éB

yêÊUz

@20Acê̺Åáªoß½B

@u21¼®N«Ü·v22iajÞÍibjCÀßÉAicjXèȪçé ©çñÌrÜÅoµÄAidjÌÑðµÄ©¹½B

@u23¨Ê^Éà¨Ö·é̾©ç¼®N«Ä¨àêv

@24¨Ê^Æ]ÓÌÍ´®Ì°ÌÔÉ|¯Ä éCMæÌÑÅAM¾YªwÌ KÁ½æw̳tÉcÌSȽA`¢Äá½àÌÅ éB

@25ÙÂÄ¢éÞðu³ A¼®vÆcêÍ£µ½B

@u26åävA¼®N«Ü·B27\\ÞûÖsÂÄľ³¢B28¼®N«é©çv29iaj³¤]ÂÄÞÍibj¡ÉàN«³¤ÈlqðµÄ©¹½B

@30cêÍÄÑoÄs½B31ÞÍ°èɾñÅs½B

| ¶Ô | ÎÛ\» | qÒ\» | ||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| êÊÝè | l@¨@`@Ê | ྠE ]ß | ||||||||||

| uM¾Yv | »Ì¼Ììl¨ | |||||||||||

| kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | kb`Ê | s®`Ê | óÔ`Ê | S`Ê | |||||

| ´o | Sî | vl | ||||||||||

| 20 | @ | @ | @ | @ | 20 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 21 | @ | 21 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 22 | @ | @ | 22iajÞÍ icjXèȪçé ©çñÌrÜÅoµÄA idjÌÑðµÄ©¹½B |

@ | @ | @ | 22ibjiCÀßÉAj idjiÌÑðµÄ©¹½Bj |

@ | @ | @ | @ | @ |

| 23 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 23 | @ | @ | @ | @ |

| 24 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | 24 |

| 25 | @ | @ | @ | 25iaj | @ | @ | @ | 25ibj | 25icj | @ | @ | @ |

| 26 | @ | 26 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 27 | @ | 27 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |

| 28 | @ | 28 | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ | @ |