提出日:平成27年1月30日

平成26年度 卒業論文

筒井康隆の恐怖小説における表現特性の研究

大阪教育大学 教育学部 学校教育教員養成課程

国語教育専攻 小学校コース

国語表現ゼミナール 112115 竹村 和馬

指導教官 野浪 正隆先生

目次

第一章 はじめに

第一節 研究動機

第二節 研究目的

第三節 筒井康隆という人物

第二章 研究にあたって

第一節 研究対象

第二節 研究方法

第三章 分析

第一節 主人公

第一項 視点と性別

第二項 職業と役割

第三項 感情

第二節 場所

第三節 被害者と加害者

第一項 被害者

第二項 加害者

第四節 展開構成

第一項 タイトル

第二項 冒頭部と結末部

第三項 展開

第五節 歌

第四章 おわりに

第一節 全体考察

第二節 今後の課題

第三節 謝辞

参考文献と作品資料

第一章 はじめに

第一節 研究動機

私は幼い頃から筒井康隆の小説を好んで読んできた。筒井康隆といえば『時をかける少女』や『文学部唯野教授』などが代表として挙げられるが、中でも私が好きであるのが氏の書く恐怖小説だ。筒井康隆の恐怖小説は、理不尽な拷問を受けたり、謎の取的に延々と追跡されたりといった、読了後に恐怖を感じさせる内容もさることながら、次第に緊張感を高める、または急転させ、予想外の結末へ向かうといった展開構成、こちらとの一切の意思疎通を拒む加害者の存在や、奇妙な歌の登場など、様々な要素を構築させ、独自の世界観を作り上げているのだ。私はこのような筒井康隆の恐怖小説に魅力を感じていた。

そこで、今回の卒業論文では、筒井康隆の恐怖小説というものに焦点を当て、どのような表現特性があるのか、探っていくことにした。

第二節 研究目的

本研究は筒井康隆の恐怖小説における表現特性について明らかにしていくものである。主人公、登場人物、展開など作品を構成する要素について分析し、どのような全体傾向があるのか、また、要素間でどのような関わりがあるのかということについて明らかにし、考察を行う。

第三節 筒井康隆という人物

1934年9月24日に大阪市北堀江に四人兄弟の長男として生まれる。五、六歳の頃まで、東住吉区山坂町一丁目に住み、小学生の頃は俳優の榎本健一に熱中していた。高校生の頃はハーポ・マルクスに熱中し、部活動では演劇部の部長を務めていた。十九歳(1953年)には関西演劇アカデミーと、同志社大学文学部に入学。関西演劇アカデミー卒業後、劇団青猫座に入団。二十三歳(1957年)、同志社大学を卒業し、展示装飾の乃村工芸社に就職する。二十六歳(1960年)で、SF同人誌「NULL」を弟三人と創刊。江戸川乱歩に認められ、デビュー作である「お助け」が転載される。二十七歳(1961年)のときに乃村工芸社を退社し、デザイン工房「ヌル・スタジオ」を開設。以降、次々に作品を発表する。「NULL」は三十歳(1964年)のとき、九月の臨時号をもって廃刊となった。三十一歳(1965年)で、作家専業の目算がつく。四月、松野三次の長女・光子と結婚。十一月には、処女短編集『東海道戦争』、十二月には書き下ろし長編『48億の妄想』刊行。三十三歳(1967年)からは中間小説誌にも作品を発表、この年『時をかける少女』を含む四作品を刊行した。翌年、三十四歳(1961年)より中間小説誌を中心に作品を発表しはじめ、以降、次々と作品を発表する。四十七歳(1981年)、『虚人たち』で泉鏡花賞、五十三歳(1987年)に『夢の木坂分岐点』で谷崎潤一郎賞、五十五歳(1989年)、『ヨッパ谷への降下』で川端康成賞、五十八歳(1992年)には日本SF大賞を受賞。しかし、『無人警察』が高等学校の教科書へ掲載されるとなった際に、日本てんかん協会から「作品内に差別を助長する表現がある」と指摘をされた。これをきっかけに、自由に小説が書けない社会的状況やそうした社会の風潮を是認する、または、見てみぬ振りをする言論媒体に対する抗議として五十九歳(1993年)で断筆を宣言。この断筆は三年間続き、六十二歳(1996年)、主要文芸出版各社と自主規制撤廃の覚書を交し執筆を再開した。六十三歳(1997年)には、フランス芸術文化勲章シュバリエ章、フランスパゾリーニ章、六十六歳(2000年)、『わたしのグランパ』で読売文学賞、六十八歳(2002年)では、秋の紫綬褒章を受章。七十五歳(2010年)、菊池寛賞を受賞。

おもな著作に『時をかける少女』『家族八景』『俗物図鑑』『七瀬ふたたび』『富豪刑事』『大いなる助走』『文学部唯野教授』など多数。作品は多く映画化、テレビドラマ化された。自信も舞台に立ち映画に出演。家族は妻・光子。長男・信輔とその妻・智子は画家。孫は恒司。

(『国文学 解釈と教材の研究』 学燈社 1981年8月号 p140-143 参照)

第二章 研究にあたって

第一節 研究対象

筒井康隆自身が恐怖小説であるとして出版している作品を対象とした。

懲戒の部屋―自選ホラー傑作集〈1〉

驚愕の曠野―自選ホラー傑作集〈2〉

異形の白昼 恐怖小説集(筒井康隆作品「母子像」のみ対象)

くさり ホラー短篇集

以上の作品集に収録されている計42作品が対象である。『異形の白昼 恐怖小説集』については筒井康隆が編集として携わり、様々な作家の恐怖作品を集めたものである。自身の作品としては「母子像」を収録していたので、この作品のみを対象とした。

続いて、研究対象の性質について述べたい。「恐怖小説」とはどのような性質を持った作品なのであろうか。

まず、「恐怖」という感情について考えてみたい。心理学者アイザードは次のように説明している。

恐怖は現実上のあるいは想像上の危険によってもたらされた強度で急速な神経刺激の増大によって活性化される。心配事、不確実性、安全の欠如感、不意の災難などは強い恐怖を伴う。四肢を麻痺さすような極端でめったに生じない恐怖を除いて、恐怖の感情は、危険から逃避するためのエネルギーを発動させ、逃避を動機づける。人は、あらかじめ危険を予測し、適切な防御策をとり、極度の恐怖を常に避けるようにしている。

(福井康之『感情の心理学』川島書店 1990年 p100)

このように、自らの安全が脅かされたとき、恐怖を感じるのだと述べている。

注目すべきは、想像上の危険によっても恐怖はもたらされるということである。小説を読むことで感じる恐怖は、まさにこの想像上の危険によってもたらされた神経刺激といってよいだろう。たとえば、作品中の登場人物が安全の欠如感を伴う状態に陥った時、わたしたちはそれを読むことで追体験し、恐怖を感じているのだ。これが恐怖小説を読むことで感じる恐怖の原因であると考えられる。

では、筒井康隆自身は「恐怖小説」というものをどのように捉えているのだろうか。自身が掲載する作品の選定を行った『異形の白昼 恐怖小説集』の後書きの中で、まず、「恐怖小説」における「恐怖」の種類について次のように述べている。

さて、問題の「怖いということ」である。怖さにもさまざまな種類がある。「不気味なもの」「不安を感じさせるもの」「いまわしいもの」「精神的苦痛を感じさせるもの」「肉体的苦痛を連想させるもの」「死の恐怖を呼び起すもの」その他、たくさんある。

たとえば、フロイトは「不気味なもの」を論じ、ホフマンの砂男のあたえる不気味さを、去勢コンプレックスと結びつけることによって、それは「一度抑圧を経てふたたび戻っていった『慣れ親しんだもの』である」と結論している。

もちろん現代に満ちあふれている不気味さが、ただこれだけのものである筈がないし、しかも「不気味なもの」は恐怖のほんの一部分なのである。

(筒井康隆編『異形の白昼 恐怖小説集』 ちくま文庫 2013年 p363-364)

このように「恐怖」の種類の多様さについて述べ、また「不気味なもの」も恐怖のほんの一部分であることを示した。先ほどのアイザードが挙げた例と比べると、より「苦痛」や「死」、「いまわしいもの」といったようにより具体的なものを恐怖の対象として挙げている。しかし、安全が脅かされることで恐怖を感じる、という根本的な部分については一致しているといえるだろう。

また、現代までの恐怖小説の変遷については次のように述べている。

殊に、読者のほとんどが超自然現象などを信用しなくなっている現代、作家にとって新しい恐怖を生み出すことがいかに難しい作業であることか。

幽霊話、妖怪変化譚、超自然現象などの恐怖が文学と結びつき、恐怖小説、怪奇小説として確立したのは比較的近世である。本家はいうまでもなくイギリスであり、十八世紀から十九世紀にかけてのゴチック・ロマンとして花開いた。

このゴチック・ロマン式系統の恐怖小説は、現在にまで続いている。いや、現代においても、本格的恐怖小説と銘打たれているほとんどのものが、このゴチック・ロマンの形式を踏襲しているといっていいだろう。むろん、プロットは複雑になり、ムードの盛りあげに現代的な工夫をこらすようになってはいる。しかしゴチック・ロマンの原形が中世の幽霊譚であったように、これらの作品のほとんどは超自然現象をテーマにしているのである。超自然現象が現代の主流になり難いことは当然であり、この種類の怪奇小説は次第に少数の、懐古的な好事家のものになって行くのではないだろうか。

十九世紀末、アメリカにヘンリー・ジェームズがあらわれて以来、恐怖小説の主流はいわば心理的な傾向の作品に移っていった。つまり心理的というのは、登場人物の心理をえぐって新しい恐怖をさぐるという以外に、読者の心理を利用し、だしぬけにどんでん返しを見せたり、日常の中にある見馴れたものを裏から見せたりして驚かすといった手法をとることを指すわけである。

この種の小説はモダン・ホラーと呼ばれたが、現在ではその一部が、ミステリ的ショート・ショートに、他の一部がSFに合流している。SFに合流したものは、超自然現象を擬似科学的な合理主義で説明しようとするわけであるが、もはや決定的な恐怖を読者にあたえることは難しくなっている。同様に、ミステリに含まれたものは主として神経症的(ニューロチック)な恐怖やユーモアの中の恐怖(ブラック・ユーモア)を発掘している。

(筒井康隆編『異形の白昼 恐怖小説集』 ちくま文庫 2013年 p364-365)

以上を踏まえて、恐怖小説の性質について考えてみると次の四つの性質によって構成されていることがわかる。

| 性質名 | 説明 |

|---|

| ゴチック・ロマン性 | 超自然現象をテーマにしたものであること。 |

|---|

| モダン・ホラー性 | 登場人物の心理をえぐって新しい恐怖をさぐったり、読者の心理を利用してだしぬけにどんでん返しを見せたり、

日常の中にある見馴れたものを裏から見せたりして驚かそうとしたり、読者の心理に訴えかけてくるものであること。 |

|---|

モダン・ホラー

SF合流性 | 超自然現象を擬似科学的な合理主義で説明しようとするものであること。 |

|---|

モダン・ホラー

ミステリ合流性 | 神経症的(ニューロチック)な恐怖やユーモアの中の恐怖(ブラック・ユーモア)をえがいたものであること。 |

|---|

これらの性質のいずれか、または複数持つものが恐怖小説であると述べる。今回、対象となった作品についてもこれらの性質を含んでおり、ゴチック・ロマン性、モダン・ホラー性のどちらかは必ず含まれていた。また、両方含む場合も多くみられた。次いで多かったのがモダン・ホラーミステリ合流性であり、30%ほどの作品で含まれていた。モダン・ホラーSF合流性についても含むものがあったが、こちらは10%ほどであった。

第二節 研究方法

研究対象とした計42作品について、以下のような構成要素に分類し、分析を行った。

また、構成要素同士の関連についても分析を行った。

| 項目名 | 説明 |

|---|

| 視点 | どのような視点で書かれているか。 |

|---|

| 冒頭描写 | 人物、場所、時間の描写がどのような順番で書かれているか。 |

|---|

| 結末描写 | 人物、場所、時間の描写がどのような順番で書かれているか。 |

|---|

| 冒頭の場所 | 冒頭部において、どのような場所を設定しているか。 |

|---|

| 結末の場所 | 結末部において、どのような場所を設定しているか。 |

|---|

| タイトル | タイトルが何を表すものであるか。 |

|---|

| 主人公の性別 | 主人公の性別について。 |

|---|

| 主人公の役割 | 主人公がどのような役割を果たすのか。 |

|---|

| 主人公の職業 | 主人公の職業は何か。 |

|---|

| 展開 | どのように作品を展開させているか。 |

|---|

| 結末の照応 | 結末が読者の予想に応じているか。 |

|---|

| 感情 | 主人公の感情としてどのようなものが描写されているか。 |

|---|

| 移動範囲 | 作品において、主人公が移動する範囲について。 |

|---|

| 歌の状況との対応 | 歌が登場する作品について、場面の状況と歌の対応について。 |

|---|

| 加害者の性別 | 加害者の性別について。 |

|---|

| 加害者の人物像 | 加害者の人物像について。 |

|---|

| 被害者の性別 | 被害者の性別について。 |

|---|

各項目の詳しい分類方法については以降の第二章分析においてその都度、解説する。

第三章 分析

第一節 主人公

表現特性をさぐっていくにあたり、恐怖小説を読んで感じる恐怖の原因の一つとして、先述したように、登場人物の体験を、読むことを通して追体験をしていることが挙げられる。登場人物の中で最も追体験しやすい人物は、主人公であろう。そこで、本節では主人公の性質について分析を行うことにした。

第一項 視点と性別

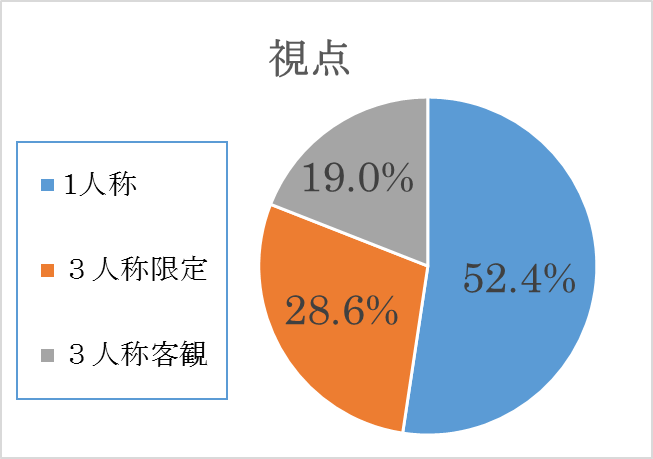

主人公の性質を探っていくにあたり、まず、視点について分類を行った。以下、分類の集計結果である。

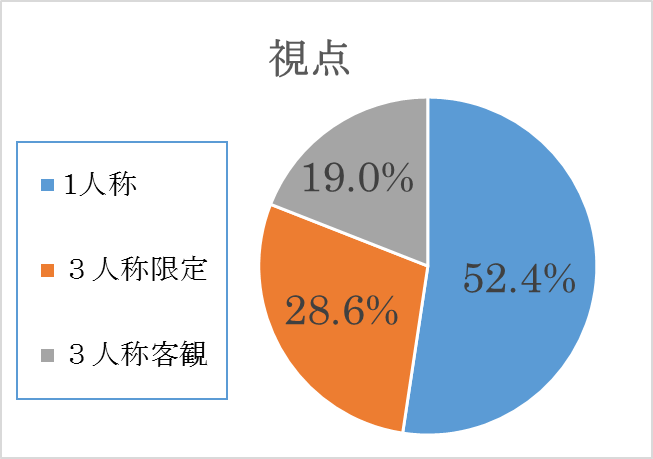

視点については、[1人称]となるものが52.4%と最も多く、次いで[3人称限定]が28.6%となった。[3人称客観]については、19.0%であった。

やはり、主人公への共感を高めるために[1人称]、[3人称限定]といったものが多い傾向にあると思われる。特に、[1人称]については人物の体験としてよりえがくことができ、臨場感が増すため、最も多かったのであろう。

特定の人物について着目しない、または登場人物が存在しない作品のため、主人公が不在となった作品が4つあったがそれらは全て[3人称客観]であった。

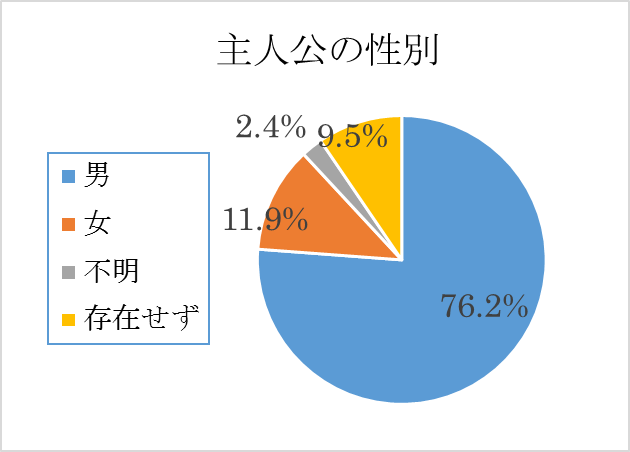

続いて、主人公の性別について集計を行った。

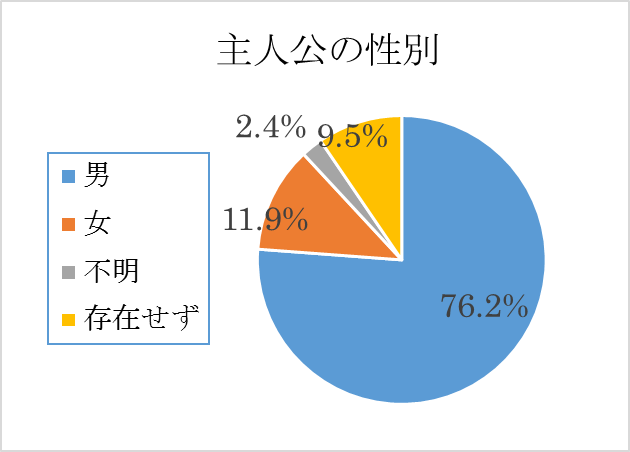

主人公の性別については[男]が76.2%を占めた。次いで、[女]が11.9%であり、主人公がそもそも存在しないものが9.5%あった。主人公は設定されているものの、特に性別がわかるような描写のない作品が、2.4%あった。人以外のものが主人公になっている作品は今回なかった。

男性が主人公の作品が多く、女性が主人公である作品が少なかったのはなぜか。『国文学 解釈と教材の研究』(学燈社)1981年8月号に掲載されている対談記録で、筒井康隆は作品における女性の登場について次のように語っている。

松田 でも、それにしても『男たちのかいた絵』はニクイですね。女は一人も本質的な意味では、登場していないとか……、でも『男たちのかいた絵』のメス犬ペス、あれは唯一の女でしょうけど。

筒井 まあ、チラリチラリと点景人物としては出てきたりしますけどね。でも、これは松田さんもおそらく同感なさると思うけど、たとえば非常に男性的な映画で、そのまま男性だけが出てくる映画としての迫力でクライマックスまで突っ走って行けばいいものを、営業政策か何か知りませんけど、女優さんが出てきてラヴ・シーンになる。そういうことで松田さんもイライラなさったことがあるでしょう。僕はあれが嫌いです。

松田 同感です。女の登場の必然性がなく、ただ一種の約束事として、あるいはつなぎとして、さらには、おっしゃるところの商業政策として「女」を、登場させる。ペスはそのような風潮に対する痛烈な批判です。

(『国文学 解釈と教材の研究』 学燈社 1981年8月号 p17)

このように、約束事的であり、必然性がない場合は点景人物として以外で女性を登場させることを嫌う、と述べている。登場人物の性別を基本的には男性で考え、女性でなければならない、という必然性がある時にのみ女性を登場させる。このような考え方を持っていたことが、主人公に男性が多いという傾向に繋がったのだ。

女性が主人公である作品として、『くさり』という作品を例に挙げる。主人公は盲目の少女であり、ほとんど家へ籠りきりである。家にはよく猫が迷い込み、その世話をすることを楽しみとしていたが、一週間も経たずにいつもどこかへ消えてしまうのであった。以下は、彼女の寝室に父親が訪れる場面である。

「パパ」

「起こしてしまったね」

「いいの。パパ」

父は、わたしの傍に横たわり、やさしくわたしを抱きしめた。「お前はますます、お母さんによく似てくるよ。香代」

「お母さんは、美しい人だったの。パパ」

「美しい人だったよ。香代」

「わたしは、美しいの。パパ」

「お前は美しいよ。香代」父は、わたしの長い髪をまさぐりながら、そういった。父の吐息が、わたしの額にあたった。「美しい髪だよ。香代。お前の髪は美しい」

「うれしいわ。わたし、美しい女の子なのね」

「いや。お前はもう、子供じゃないんだよ」父はさらに、わたしの髪を撫で続けた。「お前のお母さんも、美しい髪をしていた。お前の髪も美しい。とても美しい」

「まるで、わたしより、わたしの髪の方が好きみたいね。パパ」わたしは父の胸に下から顔をうずめ、くすくす笑った。

(筒井康隆『くさり ホラー短篇集』より「くさり」 角川文庫 2006年 p217-218)

以上のように、父親が娘の髪に対して強い興味を示しているが、彼は彼女の髪のみを執着といってよいほどに愛しているのだ。彼は皮膚学者であり、迷い込んだ猫が消えるのは彼の実験の材料とされたためである。少女の母親もまた、美しい髪を持っていたばかりに彼の実験の材料とされてしまったのだ。娘である少女もまた美しい髪を持っており、父親に狙われているのだ。このように、髪、というものがこの作品の重要な要素になっているが、ここに、主人公が女性である必然性がある。また、盲目であることに加えて少女であることで、よりそのはかなさを強調している。

女性が主人公以外で登場する場合も同様に必然性があった。『懲戒の部屋』を例としてみていく。以下は、痴漢という冤罪で捕まった主人公が、女たちから尋問を受けている場面である。詰め寄る女たちに主人公は抵抗する。

「このひとたちは、仕事が嫌いなんでしょうよ」と、おれはいった。「会社へ行くのがいやなんだ。だからこんなことで道草を食いたがるんだ。そうとしか思いようがない」わっ、といっせいに女たちが騒ぎ出した。

「職業女性に偏見を持っているわ」

「女は家庭でじっとしていろといいたいのよ、このひと」

「何よ、えらそうに」

「まるで私たちが会社で遊んでいるみたいじゃないの」

(中略。次々と様々な職業、権力を持った女性が登場。会社に連絡をされ、主人公は職を失う。)

十五年皆勤を続けた会社を馘首になってしまったのだから、もうやぶれかぶれだ。おれは涙に光る顔をあげわめきちらした。「おぼえていろ。このことを警察に訴えてやるぞ。お前らぜんぶ訴えてやる。もう、こわいものは何もない。おれ同様に、お前らの一生も無茶苦茶にしてやる。女が威張るとどんな目に会うか、たっぷり思い知らせてやるぞ」

「ああら。泣いているわ」二人づれがくすくす笑った。「まるで駄駄っ子ね」

「男なんて子どもよ」

(筒井康隆『懲戒の部屋―自選ホラー傑作集〈1〉』より「懲戒の部屋」 新潮文庫 2002年 p105,111-112)

このように女性的な感情の高揚、集団性を上手く活用し、主人公を追い込んでいく様子をえがいている。性別が女性であることならではの表現であるといえよう。

また、この作品が発表されたのは昭和43年であり、まだ職業女性が少なく、女性の地位も現在ほど高くない。そのような状況を風刺する意味でも、男が女に仕事を奪われ、さらには拷問を受ける、このような作品を書いたのであろう。この作品における女性の登場も必然であるといえる。

以上のように、女性でなければならない、という必然性がある時にのみ女性を登場させる。作品の最重要人物ともいえる主人公についてはなおさら注意を払う。よって、男性の主人公が多くなったのである。

第二項 職業と役割

続いて、主人公の職業について分類を行った。[子ども]や[患者]といった、職業に就いていない状態が一般的であるものはそのまま分類項目とした。

| 主人公の職業について |

|---|

| 軍人 | 1 | 観測員 | 1 |

|---|

| 店員 | 1 | 盗人 | 1 |

|---|

| 主婦 | 1 | 患者 | 2 |

|---|

| 会社員 | 5 | 研究者 | 4 |

|---|

| 作家 | 4 | 役者 | 1 |

|---|

| 刑事 | 1 | 経営者 | 1 |

|---|

| 子ども | 2 | 不明 | 11 |

|---|

| 学生 | 1 | 存在せず | 4 |

|---|

集計の結果、多岐に渡って分布したが、特に主人公の職業を描写しない[不明]が最も多く、次に[会社員]、[作家]、[研究者]が続いた。

[不明]が最も多かった理由として、作品において、主人公の職業が話の展開に影響を及ぼすものではなく、特に描写する必要がなかったからだと考えられる。同様に、[会社員]についても会社員という職業が話の展開に影響を及ぼすものではなく、一般的な人物である、ということの象徴としての役割が強かった。対照的に、[作家]は今後の作品の参考として事件の取材をする中で恐怖に陥ったり、創作活動の中でどんどん死のイメージにとらわれ、夢の中で恐怖体験をしたりと、その職業であることを非日常への発端としており、職業が作家である必然性が高いといえた。筒井康隆自身が作家という職業に就いていることからも、題材として取り上げやすかったのであろう。[研究者]についても同様に、自身の研究によって恐怖に陥ったり、研究の過程で驚くべき事実を発見したりと、その職業である必然性が高かった。

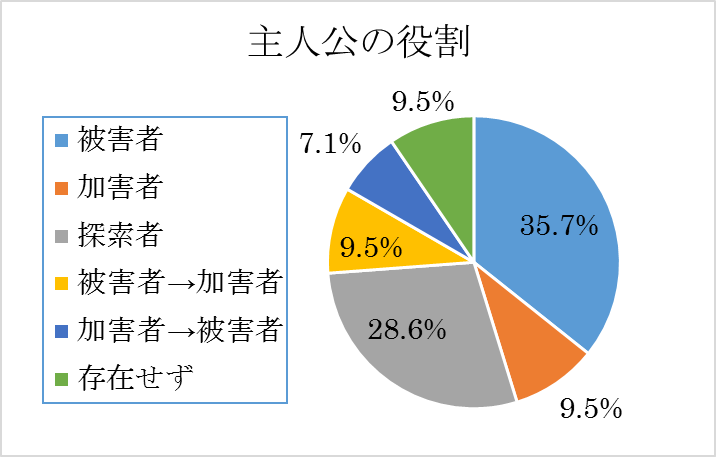

続いて、主人公の役割について分類を行った。主人公が作品世界でどのような役割を果たすのか、[被害者]、[加害者]、[探索者]といった3つに分類を行った。

| 項目名 | 説明 |

|---|

| 被害者 | 事件や事故の被害者となった者。 |

|---|

| 加害者 | 事件や事故の加害者となった者。 |

|---|

| 探索者 | 事件や事故の様子を見つめる者や、物事の真相を究明する者。 |

|---|

以上の3項目について分類を行った。また、加害者から被害者に変化する場合、また、その逆がおこった場合についても[加害者→被害者]、[被害者→加害者]といったように分類した。そもそも主人公が登場しなかった場合は、先ほどの分類までと同様に[存在せず]とする。

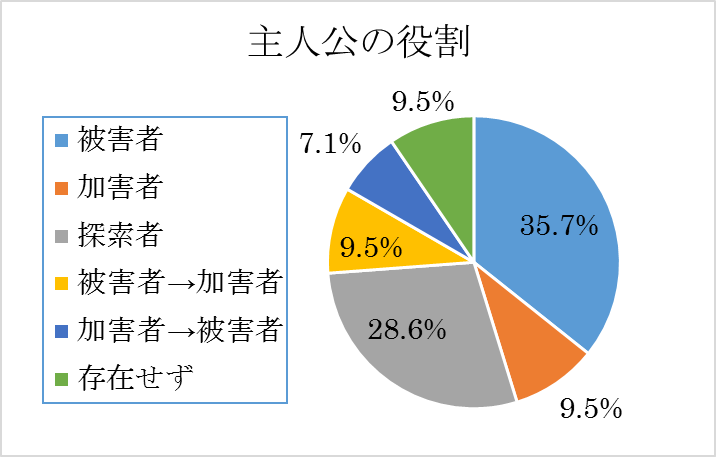

集計の結果、[被害者]となるものが最も多く、35.7%であった。次いで多いのは28.6%の[探索者]であった。[加害者]は9.5%と低い値をとった。 [被害者→加害者]は9.5%、[加害者→被害者]は7.1%といったように変化する場合は両者とも低い値をとった。[存在せず]は、主人公が存在しなかった場合である。

[被害者]が多かった理由として、読者が最も共感する存在である主人公を事件や事故の被害者とすることで、より読者に体験的に恐怖を与えることができるからであろう。

『生きている脳』という作品を例に挙げる。主人公は末期のガンに罹り、病床に伏している。しかし、そのような状況の中でも、親族は主人公の遺産の配分を巡って大喧嘩を繰り広げている。どうにかしなければと悩む主人公に、医者は脳を生きたまま保管し、肉体の死後も親族を見張り続ければよいと助言する。主人公はそれを了承するのであった。理論上は、痛みは全くないという話であったのだが、脳だけになった主人公に、何人も感じたことない壮絶な痛みが襲う。しかし、意思を表明することの出来ない主人公は培養槽の中で何百年も生きていかなければならないのであった。以下は、その結末部である。

ぶち壊してくれ。この、脳だけのわたしを、ひと思いに踏み潰してくれ。だが彼のその願いは誰にも届かない。今の彼には自殺の自由さえない。絶叫もできず、泣くこともできぬまま、彼は苦しみ続ける。その地獄の苦しみは間断なく続く。いつまで続くのか。いつになれば、これは終るのか。気の狂いそうな激痛の中で、彼はぼんやりと、医者のことばをくり返し、くり返し思い出していた。

「理論的には何百年も」

「理論的には何百年も」

(筒井康隆『くさり ホラー短篇集』より「生きている脳」 角川文庫 2006年 p16)

被害者である主人公の苦痛、また今後何百年もこの苦痛を受け続けなければならない絶望が生々しく伝わってくる。このように、より体験的に恐怖を与えることができる。

[探索者]については、加害者と被害者の様子を見つめる者、というよりは物事の真相を究明する者であることが多かった。『近づいてくる時計』という作品を例に挙げる。主人公は時計店に訪れる夢をよく見るようになる。そこには様々な時計が置いてあり、その中に「近づいてくる時計」というものがあった。「近づいてくる時計」は主人公の寿命を示しており、当初は6桁の数字が刻まれていた。以下は、結末部、主人公が「近づいてくる時計」の数字を確認する場面である。

気がつくとひとり、また井戸時計店に戻っていた。眼覚めの寸前に、あわてて戻ってきたらしい。主人はいず、「人生の時計」がもと通りになってケースの上に置かれていた。その横に「近づいてくる時計」も置いてあった。親爺さん、置いといてくれたんだな。おれはそう思い、手にとって文字盤を見た。

数字が四桁になっていた。

(筒井康隆『懲戒の部屋―自選ホラー傑作集〈1〉』より「懲戒の部屋」 新潮文庫 2002年 p105,111-112)

作品内に被害者、加害者という関係が成立する人物はいないが、主人公は本来知ることのない事実、残り寿命がもはや数分であるということを知ってしまう。先ほどの[被害者]の例と同様に、主人公が感じた恐怖をより読者に体験的に感じさせることができるのである。

[加害者→被害者]については、被害者に復讐されるもの、被害者ではない全く別のものから加害されるもの、知らず知らずのうちに加害者となっているもの、といったように多岐に渡り、強い傾向があるものはなかった。

[被害者→加害者]については、主人公の復讐劇であるものがほとんどであった。その一例として、「さなぎ」という作品を例にあげる。

三年経った。おれはまだじっと我慢をし続けていて、父親はおれを痛め続けていた。復讐シテヤルゾ。

五年経った。復讐シテヤルゾ。キット復讐シテヤルノダ。

十年経った。復讐シテヤルゾ。

二十年経った。父親は死んだ。

復讐シテヤルゾ。オレダケガ父親カラアレダケ痛メツケラレタトイウノデハ、イクラ何デモ不公平ダ。昔オレガ痛メツケラレタト同ジヨウニ、今度ハオレノ息子ヲ痛メツケテヤルノダ。ナアニ。反抗ナドデキルモノカ。モシ反抗シタラ、サナギせんたあ行キナノダカラナ。

(筒井康隆『くさり ホラー短篇集』より「さなぎ」 角川文庫 2006年 p111,112)

このように、主人公がどんどんと復讐心に囚われていく様子を描写、または実際に行動を起こすものであった。この作品では、主人公が父親への復讐として息子に対し、同じ苦痛を与えようと決意をするところで終幕を迎えているが、その他の作品については主人公が復讐を決行したところまで描写されていた。復讐心に囚われていることをより強調するものとしてカタカナが多用されているが、このことについては第三節第一項のタイトルにて述べる。

第三項 感情

続いて、作品において主人公のどのような感情が描写されたかについて分析を行った。感情の種類としては、心理学者アイザードの基本感情論を参考にし、次のような8項目について分類を行った。

| 性質名 | 説明 |

|---|

| 楽しみ | 満ち足りているという感情。 |

|---|

| 驚き | 予測していなかった事柄が生じることによる感情。 |

|---|

| 不安 | 生活上、あるいは想像上の失敗から来る感情。心配。 |

|---|

| 怒り | 不満や不快なことがあって我慢できない感情。 |

|---|

| 侮辱 | 相手を軽蔑、見下す感情。 |

|---|

| 恐怖 | 自身の安全を脅かされることによる感情。 |

|---|

| 恥 | 場違い感、無能感、疎外感から身を隠したいという感情。 |

|---|

| 罪 | 道徳、倫理や宗教上から見て、悪い行為、生き方をすることによる感情。 |

|---|

(福井康之『感情の心理学』 川島書店 1990年 p96-101 参照)

以上、8項目に関して[被害者]、[加害者]、[探索者]といった主人公の役割別に集計を行った。[加害者→被害者]、[被害者→加害者]といったものについては結末部における主人公の役割、つまり、[加害者→被害者]であれば[被害者]、[被害者→加害者]は[加害者]の集計に含まれる。

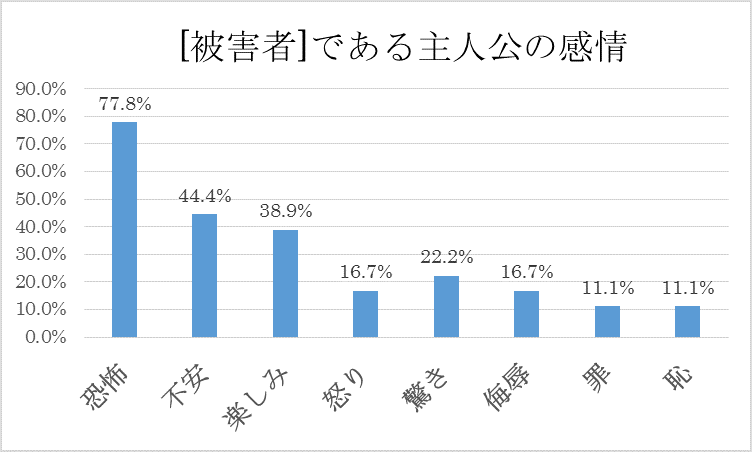

まず、[被害者]である場合の集計については以下のようになった。

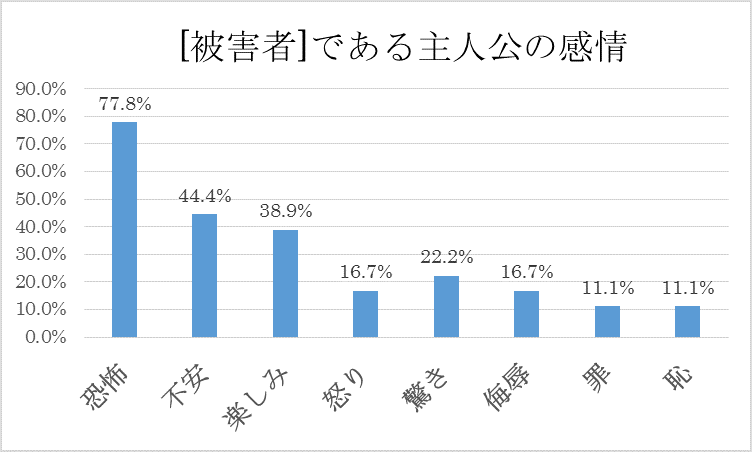

集計の結果、[恐怖]が77.8%と最も多く、 [不安]が44.4%、[楽しみ]が38.9%、[驚き]が22.2%と続いた。[怒り]と[侮辱]については16.7%、[罪]と[恥]は11.1%であった。

大半の作品で主人公の[恐怖]が描写されており、特に結末において主人公が死ぬ、またはそれを予感させるものである場合においては全ての作品で[恐怖]が含まれていた。[被害者]である主人公の感じた恐怖を描写することで、読者にも追体験させ、恐怖を与えることができるからであろう。

[恐怖]が描写されなかった場合としては、突然に殺害され感情がえがかれなかったもの、過去の体験として主人公が語っているものであるものなどであった。前者は『定年食』という作品であるが、読者の恐怖は主人公が殺害されたことというよりもむしろ、定年になった人物を食する、という社会のシステムが存在していることに対するものであった。後者の例としては『顔面崩壊』という作品であるが、こちらも主人公が被害に遭った恐怖に読者が同調し、恐怖を感じるものではなく、被害にあった当時の主人公のグロテスクな容姿を想像させ、読者が恐怖するものであった。以下にそのような描写の一部を掲載する。

どのような見っともない顔になるかというと、これはすべては表情筋が?き出しになったが為に見っともない顔になるわけなので、どんな人間といえども皮膚を一枚?げばこれと同じような顔になるのだが、ただまあふだんは見馴れないものであるが故に見っともないと感じるのじゃ。まず額はというと、ここには前頭筋という筋肉があり、この筋は額一面にこまかく縦に入っておる。で、この前頭筋は皺眉筋。鼻根筋といったものにつながり、眉間の方へ寄ってきておるため、常に眉間に皺を寄せているように見え、この上なく不愉快な表情に映る。眼の周囲には眼輪筋というのがあり、細い筋が眼をぐるりと取り巻いておって、これがまるで顔全体をめがねざるという下等な猿の顔のように見せる不気味な効果をあたえておる。鼻の両側には鼻筋という帯状の筋肉が縦に下がっていて、これは口の両端を吊っているように見え、まことに醜怪なものじゃ。

(筒井康隆『懲戒の部屋―自選ホラー傑作集〈1〉』より「顔面崩壊」 新潮文庫 2002年 p163-164)

このような被害当時のグロテスクな容姿についての描写が続く。主人公の[恐怖]が描写されなかった場合の多くの作品については、読者が主人公の心理と同調することにより恐怖を感じるのではなく、作品世界の社会システムや主人公の容姿といったような主人公の外側の物事に恐怖の対象が移るものであった。

また、主人公が[不安]を感じた作品のほとんどで、結末部において[恐怖]を感じていた。結末部の恐怖体験への予兆として、主人公に[不安]を感じさせているのであると考えられる。『生きている脳』という作品を再び例に挙げる。以下は、癌に罹り先が長くない主人公に対して医者が脳だけの保存を勧める場面である。

彼はひどく不安げに医者を見つめ、心細そうにいった。「だけど、脳だけになった場合、わたし自身には意識があっても、他人に対してなんの意思表示もできないんでしょう。おまけに視覚も聴覚も触覚もない。周囲で何が起っているか、まるっきりわからないじゃありませんか」

医者は頬を紅潮させ、ノーベル賞受賞の感激に眼に涙さえ浮かべながら、彼の傍へぴょんとひと跳びでやってきて、熱心に掻き口説いた。「その点、まったく心配はいりません。機械技術の発達で、そういったことはすべて解決されてしまう。脳の意志で操作できるようなマジック・ハンドが開発される。人工の発声器官もできる。レンズのっいた電子光学的な装置をあんたの視神経に接続することも可能になる」

(筒井康隆『くさり ホラー短篇集』より「生きている脳」 角川文庫 2006年 p12)

脳だけの保存に対し不安を感じる主人公であるが、彼の不安は的中する。脳だけになった主人公に待っていたのは想像を絶する苦痛であり、主人公が危惧していたように意思の疎通を図ることもできないのである。このように、[不安]は結末部の[恐怖]への予兆として使われているのである。

一方で、[楽しみ]が描写された作品については、結末部において[恐怖]が描写されるものがほとんどであった。先述した[不安]から[恐怖]が否定的感情からより強い否定的感情へ、という風に段階的であったが、[楽しみ]から[恐怖]、肯定的感情から否定的感情への落差というものを感じさせた。

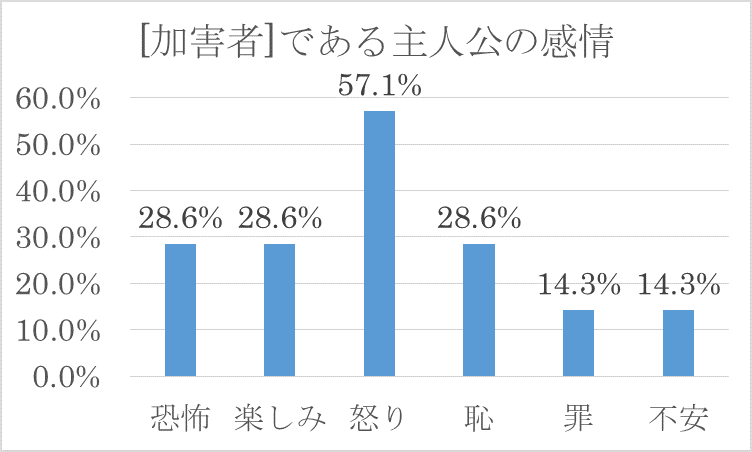

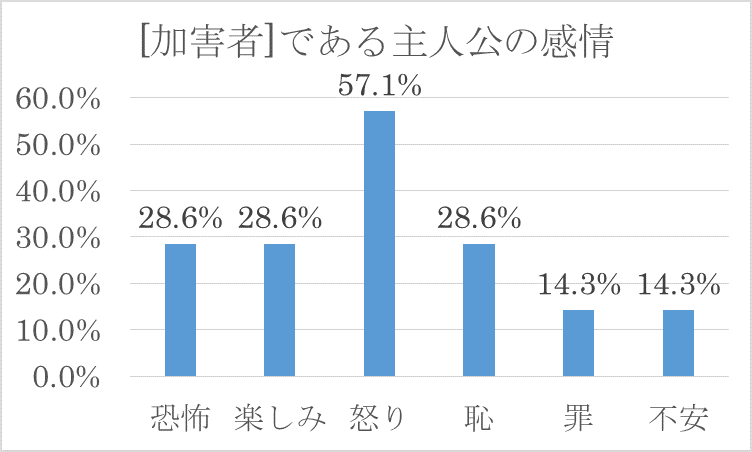

続いて、主人公が[加害者]であった場合の集計結果である。

[怒り]が57.1%と最も多く、[恐怖]、[楽しみ]、[恥]が28.6%、[罪]、[不安]が14.3%であった。

主人公の行動を加害へ移行させるものとして多くの作品で[怒り]が描写されていた。『肥満考』という作品を例に挙げる。

欲求不満と空腹で、気がくるいそうだ。アア。ドウシテワタシヒトリガ、コンナニ苦シマナクテハナラナイノ。ミンナ人生ヲ楽シンデイルトイウノニ。

昨夜、おかしなことを思いついた。主人の浮気の相手は、岡野さんではないかと思うのだ。主人の言動を岡野さんがよく知っているのは、主人がバーのホステスなどではなく、直接岡野さんに、わたしの悪口をいっているからではないだろうか。

そうだわ。きっとそうだわ。だから岡野さんが、わたしの断食のことを知っていたのだわ。

ニクイ。憎イ。アノフタリ、コロシテヤロウカシラ。

眼ガクラム。ペンヲ持ツ手ガフルエル。アア。オナカガスイク。何カ食べタイ。指サキガ、ツイ、らいふるノ引金ニカカル。指ハフルエテイル。それでも小説は、書き続けなければならないのである。

(筒井康隆『くさり ホラー短篇集』より「肥満考」 角川文庫 2006年 p33)

このように、主人公を加害へと駆り立てるものとして[怒り]が描写されていた。

[楽しみ]が描写された作品においては、主人公は加害することに対して楽しみを感じており、[怒り]の描写がなかった。主人公を加害へと行動させる感情が[楽しみ]であるものであった。

[恥]が描写された作品は、主人公の役割が[被害者→加害者]へと変化するもので、また感情としては[怒り]が描写されていた。屈辱を受けたことによる[恥]から、[恥]を与えた人物に対して[怒り]へと変化する復讐劇であるものであった。

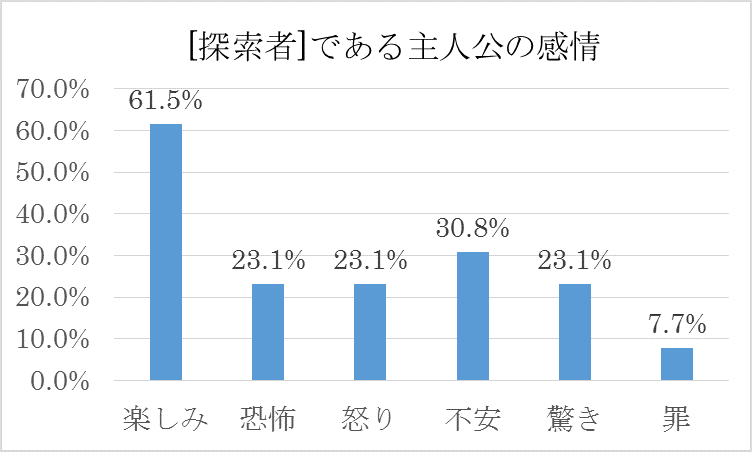

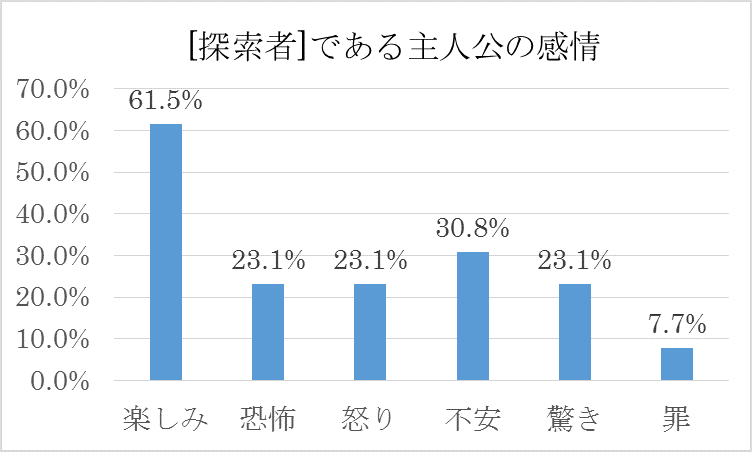

続いて、主人公が[探索者]であった場合の集計である。

[楽しみ]が61.5%と最も多く、次いで[不安]が30.8%、[恐怖]、[怒り]、[驚き]が23.1%であり、[罪]は7.7%であった。

[楽しみ]が描写された多くの作品では、読者の生きる現実では到底考えられないような常識、現象に対して主人公が疑問を抱かない、または受け入れているということが起こっていた。ゆえに、[恐怖]は描写されていなかった。『善猫メダル』という作品を例に挙げる。

「やっと、奈菜がメダルをとったよ」優良猫鑑定委員会から送られてきた鑑定書と善猫メダルを見せ、おれは妻や子供たちにそういった。「これでひと安心だ」

「ほんとね」

「えらかった。えらかった。奈奈」

「よかったね。奈奈ちゃん」

家族たちが口ぐちにそう言い、ダイニング・テーブルの下にいたシャム猫の奈奈を抱きあげ、かわるがわる彼女の頭を撫ではじめた。

(中略。野良猫、犬の増加により一定のテストに合格したもののみメダルが与えられ、それ以外の猫、犬は殺されても文句は言えない、という社会であることが示される。)「犬も猫も合格した」おれは妻にそういった。「あとは子供たちだな」

「そうねえ」妻は少し暗い表情になり、あまり出来のよくない四歳の息子と二歳のをじっと見つめた。「早くこの子たちにも優良児メダルを」

(中略)

子供の数がふえるとそれだけ出来の悪い子供もたくさん出るわけで、このままでは人口過剰となり子害が起るという騒ぎになってきた。

そこで法律が改正された。かくて子殺しが日夜うろつき、役所では五歳児以上なら十万円、三、四歳児が五万円、二歳児未満は三万円で……。

(筒井康隆『くさり ホラー短篇集』より「善猫メダル」 角川文庫 2006年 p239,241-242)

優良児メダルというものが存在し、善猫メダルと同様に、メダルを持たない子供は殺されても文句が言えない世界であることが示されている。読者の恐怖はこのような優良児メダルの存在と社会システムにあるが、このような世界を受け入れている主人公の存在は読者にとってやや異常であり、その恐怖は強調されるのである。

第二節 場所

冒頭部と結末部において、どのような場所を設定されているのかについて分類を行った。まず、冒頭部についてみていきたい。

| 冒頭部における場所 |

|---|

| サーカス | 1 | 宇宙船 | 1 |

|---|

| 惑星 | 2 | 川 | 1 |

|---|

| 会社 | 3 | 店内 | 5 |

|---|

| 友人宅 | 1 | 船 | 1 |

|---|

| 自宅 | 8 | 電車 | 3 |

|---|

| 病院 | 2 | 駅 | 2 |

|---|

| 夢 | 1 | 不明 | 8 |

|---|

| 学校 | 3 |

|---|

分類が多岐に渡ったが、[自宅]と[不明]が8作品であり、やや傾向があるといえる。[不明であるものについては、登場人物が存在する場所についての描写が以降の展開に関係しないものと、意図的に隠すものの二通りみられた。

意図的に隠した例として『我輩の執念』という作品を挙げる。主人公は公団住宅の抽選に落ち続ける不幸な人物である。何度応募しても当選せず、狭く暮らし辛い家に住み続けていた。しかし、ある日、たまたま買った宝くじが当たってしまい、一転して主人公は大富豪となる。そこで、主人公はある復讐を思いつく。大きなアパートを買い、格安で分譲の広告を出して、応募を殺到させるのだ。そして、当選者を一人も出さず、はずれのはがきを全員に送りつけるのだ。

公団住宅に当たった奴はよほど運のいい奴だ。おれはそう思う。おれなどは当たったことが一度もない。もっとも一度でも当たっていればすぐ入居するから、こんな苦労はしないのだが。

(筒井康隆『くさり ホラー短篇集』より「我輩の執念」 角川文庫 2006年 p117)

冒頭部において、このように [場所]については描写されていない。[場所]については結末部で語られることとなる。

「ねえ先生。あそこでウヒウヒと笑いながら、紙切れに数字をかきなぐっている患者がいますね。あれはどういう病気なんですか」「ああ、あの患者ですか。あの人は公団住宅の入居募集に何度も応募しては落選した結果、欲求不満からとうとうおかしくなり、自分が億万長者で、しかも大きなアパートの持ち主だと思いこんでしまったのです。あの数字は抽選番号で、それには当たり番号がひとつもなく……」

(筒井康隆『くさり ホラー短篇集』より「我輩の執念」 角川文庫 2006年 p123)

宝くじが当たって以降の主人公の話は、実は妄想であり、[場所]が[病院]であったことが明かされるのだ。このように、結末への布石として冒頭部において[不明]とするものがあった。また、[自宅]となった8作品中7作品は結末部においても[自宅]であり、[自宅]という狭い範囲で作品世界が展開されていた。

続いて、結末部の場所についてみていきたい。以下、集計の結果である。

| 結末部における場所 |

|---|

| サーカス | 1 | 宇宙船 | 1 |

|---|

| 惑星 | 2 | 川 | 1 |

|---|

| ジャングル | 1 | 店内 | 3 |

|---|

| 別宅 | 1 | 映画館 | 1 |

|---|

| 商店街 | 1 | 池 | 1 |

|---|

| 培養槽 | 1 | 病院 | 2 |

|---|

| 学校 | 1 | 自宅 | 12 |

|---|

| 道路 | 2 | 駅 | 3 |

|---|

| 便所 | 1 | 不明 | 5 |

|---|

冒頭部の分類よりも多岐に渡ったが、[自宅]であるものが12作品と最も多かった。[自宅]は、家族との団欒をしたり、眠ったりといったように安全という意識の強い場所である。そのような場所において、殺人や、非人道的な研究が行われることで安全が奪われ、より恐怖を感じさせる内容になるのである。

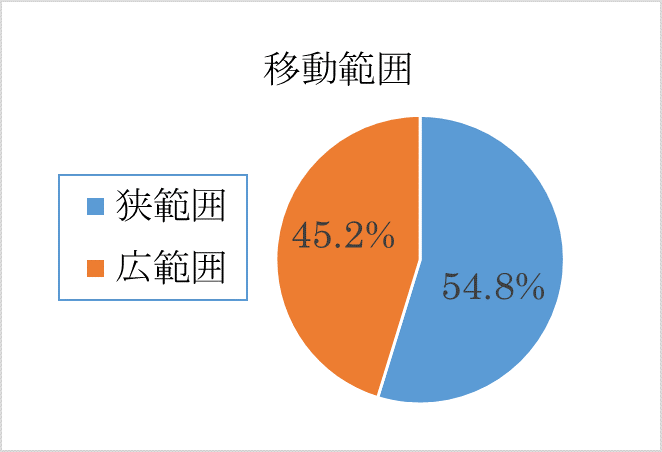

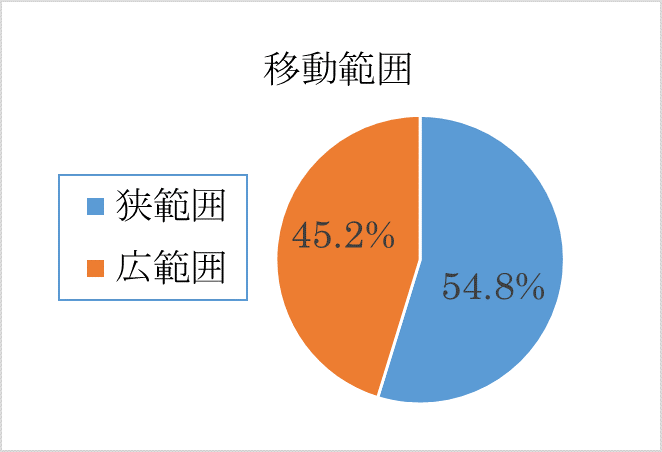

作品中の移動範囲についての分析も行った。冒頭部が[駅]の作品であれば、結末までその駅構内という狭い範囲で作品が展開されるのか、それとも駅を飛び出し、異なる場所へと移動するものであるのか、ということについても分類を行った。前者の場合を[狭範囲]、後者を[広範囲]という分類名で呼ぶこととする。

結果、[狭範囲]が54.8%であり、[広範囲]が45.2%であった。

今回対象とした作品を読む中で場面設定に関する描写が少なく、人物描写が中心であった印象を受けたが、このように[狭範囲]が多いことが一つの理由であろう。冒頭から結末までで場所が変わらなければ、場面について描写をする必要も自ずとなくなってくる。

もう一つの理由として、[広範囲]であった場合でも場所に関する詳しい描写をあまり行わない、ということが関係しているだろう。『ふたりの印度人』という作品を例とする。以下は、主人公が電車で出会った謎の印度人たちに、家までついてこられる場面である。

私は、あわてて眼をそらした。だが印度人たちは、じっと私を見つめていた。降車駅が近づき、私はシートから立ってドアに寄った。ふたりの印度人も立ちあがった。そして電車が停ると、私のあとから降りてきた。改札口を出て、私の家の方角へ歩き出しながらふり返ると、彼らは私のあとをついてきていた。駅の近所の商店街を出はずれ、住宅街の暗い道へ入ってからふり返った時も、彼らはまだ、あとからついてきていた。闇の中に彼らの上半身は溶けこみ、白いターバンとズボンだけが、宙を歩いていた。

家につくと、門のカンヌキがかかっていた。私は鉄格子の間から手を入れてカンヌキをはずし、門を開け、前庭に入った。ふたたびカンヌキをかけながら道路を見ると、少しはなれたところにふたりの印度人は佇み、じっとこちらを眺めていた。

カンヌキをかけてから前庭を通り、玄関に立ってブザーを押した。そのまましばらく、妻がドアを開けてくれるのを待っていると、門の方でがちゃがちゃという音がした。ふり返ると、印度人たちが、私同様にして門のカンヌキを開け、前庭に入ってくるのが見えた。

私はあわてて引き返した。

「何かご用ですか」と、私は彼らにいった。

ことばが通じないらしく、彼らはきょとんとして、私を眺め続けた。「ここは私の家だ」私は、ゆっくりと自分を指さし、あたりを見まわして彼らにそう教えてやった。「勝手に入ってきては、不法侵入になる。出て行きなさい」門を指した。

(筒井康隆『くさり ホラー短篇集』より「ふたりの印度人」 角川文庫 2006年 p48-49)

電車を降りてから家に着くまでに色々な場所を通っているが、それらの場所についての詳細な描写はない。人物の動作や様子についての描写を中心としていることがわかるであろう。

[狭範囲]である作品が多かったこと、[広範囲]であった場合でも場所に関する詳しい描写をあまり行わないこと、以上の二点から、人物の描写に重きを置きたい、という意識が感じられる。

第三節 加害者と被害者

本節では、加害者と被害者の人物像について明らかにしていく。

分析の対象とした加害者、被害者については作品途中でその役割が変化しないものに限定した。本節第二章の主人公の役割でも[加害者→被害者]、[被害者→加害者]という分類項目が登場したが、本節では該当の人物登場から退場まで一貫して被害者、加害者であった者のみを対象とする。

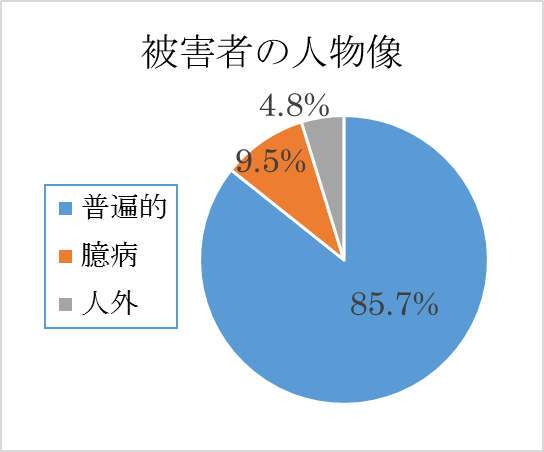

第一項 被害者

まず、被害者の人物像について分析したい。分類項目としては、[普遍的]、[臆病]、[人外]の3つとした。

| 項目名 | 説明 |

|---|

| 普遍的 | 常識的な行動をとる者、または温厚、紳士的な性格を持つ者。

被害者の人物像について詳細な描写が特にされていない場合も含む。 |

|---|

| 臆病 | 些細なことにも恐怖を抱く者、または相手の態度を常に伺うような者。 |

|---|

| 人外 | 人間以外のものである場合。 |

|---|

次頁、被害者の人物像についての集計結果である。

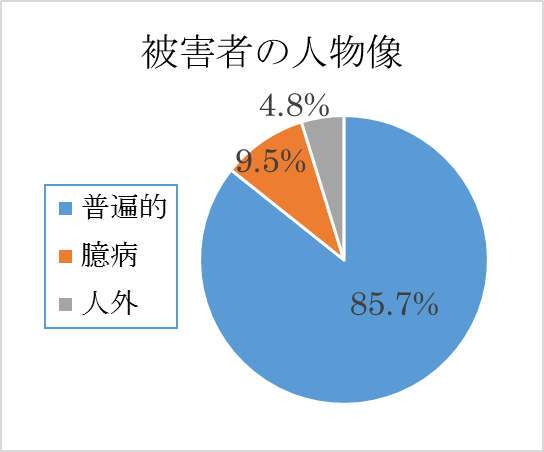

被害者の人物像としては、[普遍的]であるものが85.7%と最も多く、[臆病]が9.5%、[人外]が4.8%と最も少なかった。

ほとんどの作品の被害者は[普遍的]、中には[臆病]といったような加害者に対して特別に抵抗する力を持たないものであった。

[人外]となるものが1作品だけあったが、人間を超越した力を持つ怪物、といったものではなく、単なる野良猫であった。

以上のように、被害者の人物像としては、一般的な人間、もしくは、それよりも抵抗する力を持たない臆病なもの、野良猫といったものであった。

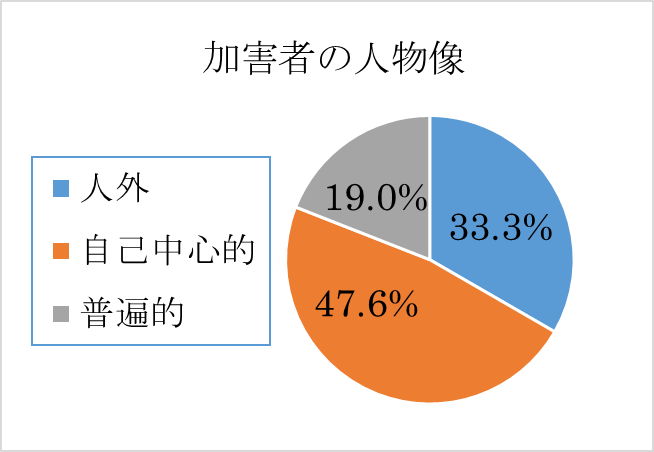

第二項 加害者

被害者の人物像に対して、加害者の人物像とはどのようなものであるか。加害者の人物像分類としては、[普遍的]、 [自己中心的]、[人外]の3つとした。

| 項目名 | 説明 |

|---|

| 普遍的 | 衝動的に加害するまで、常識的な行動をとっていた者、温厚、紳士的な性格を持っていた者、また、加害後に罪の意識に苛まれた者。 |

|---|

| 自己中心的 | 常識や法から外れた行動をとる者。また、加害後においても、罪の意識に苛まれなかった者。 |

|---|

| 人外 | 動物や植物、または幽霊といった人以外のものを指す。

外見が人であっても、死なない体を持っている、または人とは思えないような力を発揮した場合はこれに相当する。 |

|---|

以上を踏まえて、集計をみていく。

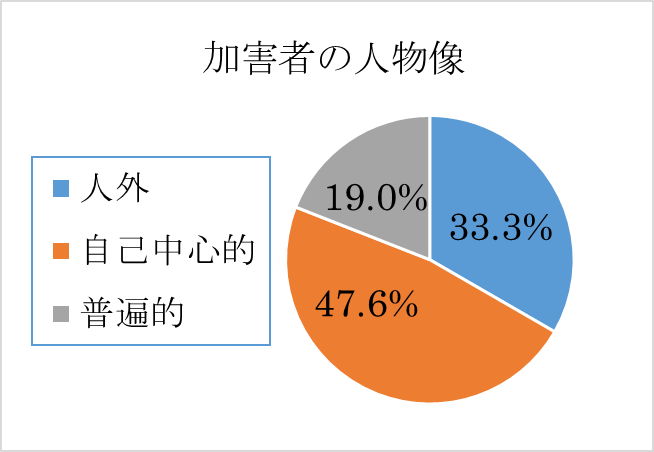

集計の結果、[自己中心的]であるものが47.6%と最も多く、次いで多かったものが[人外]であるもの、33.3%であった。[普遍的]であるものも19.0%であった。

[人外]、 [自己中心的]といったような意思疎通を行うことができない性格のものを加害者としていることが多かった。[人外]、 [自己中心的]から二つ例を挙げる。[人外]からは、『走る取的』という作品を挙げたい。

以下は、主人公たちが謎の取的に追われ、今後どのように立ち振る舞うかを思案している場面である。なお、この取的の外見は人間であるが、作中で人間の常識をはるかに超えた力を発揮したため[人外]とした。

「同じつかまるなら、おなみさんの店でつかまった方が、おなみさんにかばってもらえるし、警察も、すぐに呼んでもらえる」

「そんなこと、頓着するようなやつじゃない」おれは吐き捨てるように叫んだ。「おなみさんまで巻き添えにするのがおちだ。あいつには人間らしい感情なんて、ないんだぞ」

「じゃあ、なんの感情があるっていうんだ」亀井が突っかかってきた。「どういう感情であいつがおれたちを追ってきているっていうんだ」

「化けものの感情だ」と、おれはいった。のどがからからだった。

(筒井康隆『懲戒の部屋―自選ホラー傑作集〈1〉』より「走る取的」 新潮文庫 2002年 p31)

このように、追ってくる取的の感情を「化けものの感情」と表現し、自分の理解を超えたものとして取的を捉えていることが分かる。また、実際に取的に謝罪をしようと試みた場面でも、以下のような対応をとられている。

「とにかく、気を悪くさせたのはほんとに申しわけなかったです」亀井は前よりも深く頭を下げた。「あの、あの心から、後悔を」

詫びながらふと眼をあげ、おれはガラス窓に映った取的の顔を見てぎくりとした。時おり郊外の家の灯が走り過ぎていく暗いガラス窓の中の取的の眼は、まともにおれたちを睨みつけていた。彼はおれたちの顔から眼をそらしたのではなかった。ガラス窓の中のおれたちに視線を移し変えただけだったのだ。彼が表面的にはおれたちから顔をそむけて、何かえたいの知れぬ生きものが二匹耳もとへやってきて何やら意味の通らぬことをつぶやき続けているといった無関心な態度を見せているのはあくまで周囲に乗客がいるからであり、ガラス窓の外の闇の世界では依然としておれたちに敵意を燃やし続けているのだと知った時、おれは絶望で眼の前の情景がぐるぐるまわりはじめるのを感じた。今やガラス窓の中の彼の眼にはありありと殺意が読みとれ、こいつは絶対におれたちを許してはくれないのだという直感で、おれは呻き声をあげそうになった。

(筒井康隆『懲戒の部屋―自選ホラー傑作集〈1〉』より「走る取的」 2002年 新潮文庫 p42-43)

作中で取的は一言も言葉を発さない。この場面では決して取的の殺意はなくならず、また、それを変えることも不可能であることに主人公たちは気づく。人間を越えた力を持つ取的を前にして、主人公たちに残された選択肢は逃げ続けるか殺されるかだけなのである。

このように意思疎通が出来ないものを加害者として設定することで、決して和解することが出来ない状況を作りだすことができる。特に[人外]においては、例にあげたような超人的な力を持つ取的、突然変異で怪物となった植物、目にはみえない人ならざるもの、といったように人間を超えた力を持つものがほとんどだ。被害者の人物像でも述べたが、被害者の人物像としては[普遍的]であるものがかなり多かった。つまり、一般的な人間の範疇をこえていない被害者にとって抵抗するという選択肢はないといえる。残された選択肢としては、逃げるか殺されるかしかないのである。このような状況は、主人公の絶望を作り出し、死に対する恐怖をいっそう引き出しており、また、読者もそれを感じ、恐怖するのである。

続いて、[自己中心的]から『懲戒の部屋』を例にあげたい。以下は、痴漢という冤罪で主人公が今回の加害者となる女に詰め寄られる場面である。

「失敬な、言いがかりもはなはだしい」おれは腹を立てて、彼女を睨みつけた。「はっきりいうが、ぼくは何もしていない。これ以上ひとを侮辱するのはやめなさい」ぷいと横を向いた。

「どっちが侮辱なのよ」女の声はだんだん高くなってきた。ヒステリーらしい。たいへんな女につかまったものである。天災だ。「言いがかりとは何ですか。自分こそ痴漢のくせに、ひとを悪者にする気なのね。承知しないわよ」

「どう承知しないというんです」

乗客たちから本当に痴漢と思われては大変である。おれは彼女より大きな声で怒鳴った。「証拠もないのに、痴漢とはなんだ」

「スカートの下へ、手を入れたじゃないの」

「そんなことするもんか」

彼女は絶叫した。「したわよ」

(筒井康隆『懲戒の部屋―自選ホラー傑作集〈1〉』より「懲戒の部屋」 新潮文庫 2002年 p96)

以降、このような問答が続き、どんどんこの女を味方する女が増えていき、主人公は次第に追い詰められていく。そして、とうとう電車から降ろされることとなる。以下はその場面である。

「おい。そこ、降りろおりろ」

おれは女たちに囲まれたまま、ドアの方へ押し流されそうになった。

「降りなさいよ」おれはあわててもがいた。

「降りなさい」と、女たちが口ぐちにいった。

「だれか男のかた、手つだってください。この男を降ろすんです」

ついに、あの二日酔いの男がおれの背中をぐいぐいとドアの方へ押しはじめた。

「何をする」おれはびっくりしてふりかえり、彼にいった。「男のくせに、女どもに加勢するのか」

(筒井康隆『懲戒の部屋―自選ホラー傑作集〈1〉』より「懲戒の部屋」 新潮文庫 2002年 p102)

このように、この作品の加害者は[自己中心的]であるもの、自分が正しいと信じ、主人公が何をいっても聞く耳をもたないものである。先ほど『走る取的』の例と同様に、意思疎通が出来ないものを加害者として設定し、決して和解することが出来ない状況を作りだす、という点においては同じであるといえる。

少し違う点としては、[人外]では抵抗する手段が全くなかった主人公であるが、[自己中心的]の加害者はあくまで人間であり、抵抗することができるといえる。例に出した『懲戒の部屋』においても、被害者である主人公は何度も自分は無実であるという主張を、結末までし続けている。しかし、事態は好転することなく、次第に追い詰められていき、最後には拷問を受けている。このように、[人外]では力量を認識し、抵抗することが出来ない、逃げるか殺されるかといった全く追い詰められた状況に陥ることが多かったが、[狂人]では、事態を好転させようと抵抗するものの、次第に追い詰められていく作品が多かった。

加害者が[人外]である場合は、全く抵抗出来ない絶望、捕食者と捕食者されるものといった動物的な恐怖を感じさせることが多かった。人間という同じ立場に立たないことで、動物としての人間というものに回帰し、法律や常識といった同じ種族内でのルールが通用しない、一つの動物として対峙する。法律や常識の通用しない動物の前では人間は無力であり、このような状況に立たされた被害者の絶望をえがくことができる。

一方で、[自己中心的]は人間という同じ立場には立っており、被害者も抵抗することが可能である。しかし、そのような状況下で、次第に追い詰められていき、最終的に全く抵抗できない状態に置かれることで徐々に安定が失われていく恐怖を感じさせるのである。

第三節 展開構成

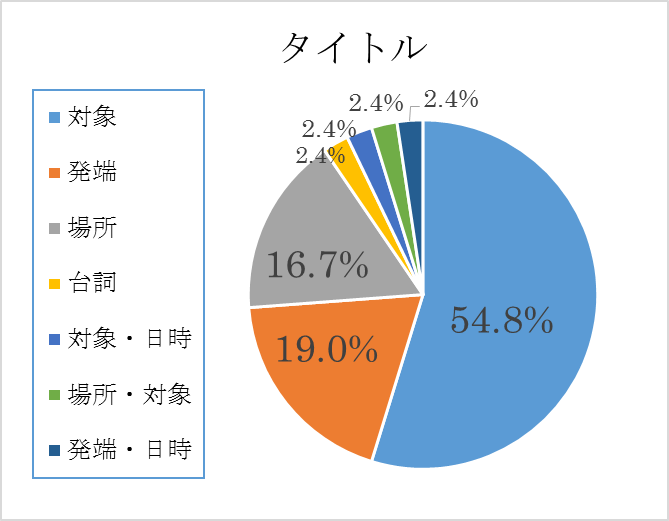

第一項 タイトル

タイトルについては以下の五つの項目に分類した。

| 項目名 | 説明 |

|---|

| 対象 | 読者が恐怖を感じる対象となる事件や人物、状態を指すもの。 |

|---|

| 場所 | 読者が恐怖を感じる事件が起こる場所や人物の場所を指すもの。 |

|---|

| 発端 | 読者が恐怖を感じる事件の発端となるもの。 |

|---|

| 台詞 | 登場人物の台詞を指すもの。 |

|---|

| 日時 | 読者が恐怖を感じる事件の日時を指すもの。 |

|---|

小説におけるタイトルの働きの基本的なものとして、二つあると考える。

一つは、読者の読みの緊張を促す、という働きである。『走る取的』という作品を例にして考えてみる。主人公は友人とともにバーに訪れており、昔話に花を咲かせながら楽しく飲んでいる。そこに、取的が現れ、主人公たちから見える席で飲み始める。主人公たちは取的の風体の珍しさから観察を始めるわけであるが、この時、読者の読みはタイトルにもなっている取的に反応し、主に取的の動向に注目するようになる。

もう一つは、読者に展開を予想させるという働きだ。同じく、『走る取的』を例に考えると、このタイトルを読んだとき、この取的がいったいどのようなことをするのか、また、なぜ走っているのか、といったように読者は考える。このように、読者に作品の今後の展開を予想させる働きがある。

以上のような二つの働きのうちのどちらか、または両方働くことで、読者の読みに変化を加えるのである。

このことを踏まえたうえで、分類集計について見ていきたい。

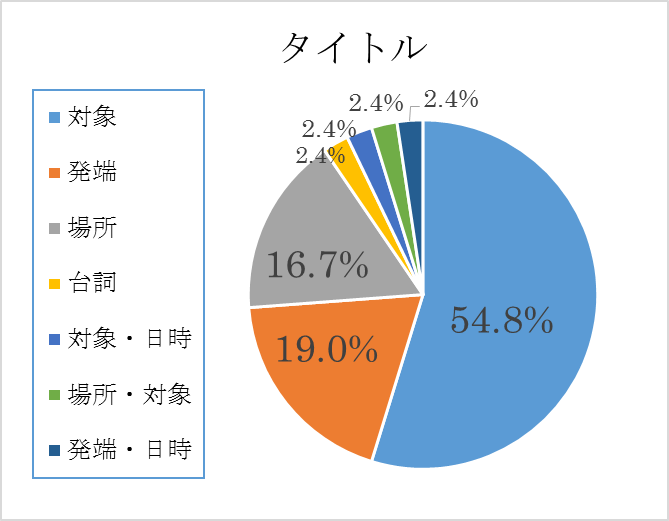

分類集計の結果、[対象]となるものが52.4%と最も多かった。次いで多かったのは、[発端]で19.0%であり、続いて[場所]が16.7%である。

タイトルに[対象]が多かった理由としては、作品の緊張を高めることに最も適していたからであろう。

『走る取的』という作品を例にする。先述したように、取的と主人公たちは出会うのであるが、主人公が取的を睨みつけ、取的の反感を買ってしまう。以下は、店を出た主人公たちを取的が追いかけて始めた場面である。

まさしくあの取的が、十数メートル彼方の、さっきおれたちが左折したあの辻に駈け出てきてこちらを向き、おれたちの姿を認め、おれたちのいる路地へ、顔をななめ上にあげ、腹をつき出して駈けこんできた。足がすくんで動けなくなったおれを亀井がすぐふり返り、すぐに取的の姿を発見して悲鳴まじりに来たと叫び、逃げ出した。その声におどろき、おれの足も石だたみを蹴った。走りながら、今起こっていることがなかなか信じられなかった。

(筒井康隆『懲戒の部屋―自選ホラー傑作集〈1〉』より「走る取的」 新潮文庫 2002年 p17-18)

読者はタイトルにもなっている取的の動向に注意を向けてきたが、この場面以前までは取的は物静かであり目立った行動をとらなかった。取的がついに動き出したこの場面では一気に場面の緊張が高まり、また、読者の読みも同時に緊張する。このように、タイトルに[対象]を示すことで場面の緊張を高めやすくなるのである。本節第三項の展開においても解説するが、実際にタイトルが[対象]であった場合、次第に事件を発展させていって、頂点で飽和させるような、緊張度を漸増させる構成である[漸層型]であるものが大半であった。

[発端]となる場合、先述したタイトルの働きに加え、[対象]であるかのようにタイトルに[発端]を示し、結末で真の[対象]となるものを登場させることで読者の予想を裏切る働きが加わるものがあった。

『さなぎ』という作品を挙げる。この作品世界における「さなぎ」とは、親に対して反抗する子どもを無くすため、政府が用意した機械のことである。この世界では、親に反抗的である、と判断された子どもはすぐさま取り押さえられこの「さなぎ」に入れられ、コールドスリープにおかれる。数年で解放されるものの、出てきた子どもたちはみな、入れられる前と比べどこか達観した様子に変わっており、一切反抗することをやめ、親の言うことには素直に従うようになる。主人公たちはこの「さなぎ」に入れられることをなによりも恐れながら生きており、親に何をいわれても我慢し、反抗せずに生活する。

これが結末部までのあらすじである。このような「さなぎ」の説明、社会背景については序盤で既に語っており、中盤では主人公が実父に理不尽ないじめを受ける様子が延々と描かれる。ここまで、読者は恐怖の[対象]となるものはこの「さなぎ」の存在や、この社会のシステムといったものであると予想しながら読み進めてくる。しかし、以下の結末部でその予想は裏切られることとなる。

三年経った。おれはまだじっと我慢をし続けていて、父親はおれを痛め続けていた。復讐シテヤルゾ。

五年経った。復讐シテヤルゾ。キット復讐シテヤルノダ。

十年経った。復讐シテヤルゾ。

二十年経った。父親は死んだ。

復讐シテヤルゾ。オレダケガ父親カラアレダケ痛メツケラレタトイウノデハ、イクラ何デモ不公平ダ。昔オレガ痛メツケラレタト同ジヨウニ、今度ハオレノ息子ヲ痛メツケテヤルノダ。ナアニ。反抗ナドデキルモノカ。モシ反抗シタラ、サナギせんたあ行キナノダカラナ。

(筒井康隆『くさり ホラー短篇集』より「さなぎ」 角川文庫 2006年 p111,112)

このように、結末部では、真の恐怖となる[対象]は「さなぎ」自体や社会のシステムではなく、このように自分の親への復讐として、自分の子どもにも自分がされてきたようにあたっていくようになるという連鎖であるということが示される。また、予想を裏切るような真の[対象]となるべく、淡々と状況と主人公の心理について描写し、加えて、主人公の心理についてはカタカナを使って描写することで、主人公の長年にわたる深い復讐心を強調し、その狂気性を高め、読者の[対象]に対する恐怖をいっそう誘っている。

因みに、このカタカナの手法は『肥満考』でも使われており、こちらも主人公の狂気性を強調する目的で使用されている。

そうだわ。きっとそうだわ。だから岡野さんが、わたしの断食のことを知っていたのだわ。

ニクイ。憎イ。アノフタリ、コロシテヤロウカシラ。

眼ガクラム。ペンヲ持ツ手ガフルエル。アア。オナカガスイク。何カ食べタイ。指サキガ、ツイ、らいふるノ引金ニカカル。指ハフルエテイル。それでも小説は、書き続けなければならないのである。

(筒井康隆『くさり ホラー短篇集』より「肥満考」 角川文庫 2006年 p33)

主人公の思考が復讐心に囚われてしまったとき、このカタカナの手法が使われており、「さなぎ」での使用例と同様に、主人公の狂気性を強調している。この後の展開としては、カタカナで心理が描写されていくことが増えていき、主人公がどんどん復讐心にとらわれていく様子が表現されている。

タイトル分析について話を戻す。[日時]については、単独で登場するものはなく、[対象・日時]、[発端・日時]といったように組み合わせでのみ登場した。

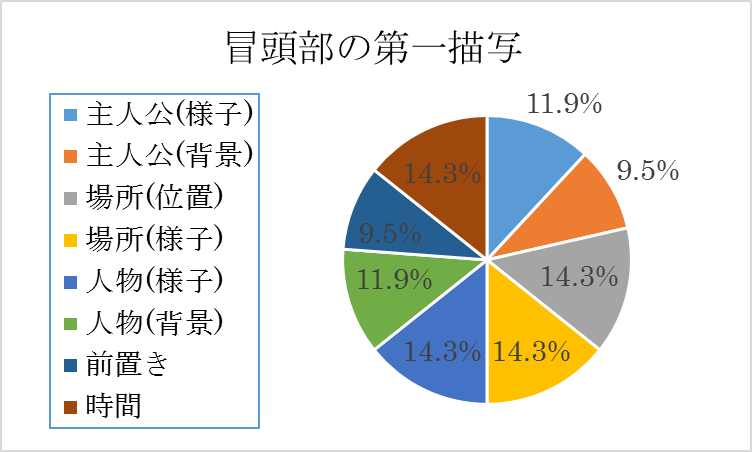

第二項 冒頭部と結末部

冒頭部と結末部において、[場所(位置)]、[場所(様子)]、[時間]、[主人公(様子)]、[主人公(背景)]、[人物(様子)]、[人物(背景)]、[前置き]といった7つについてどのような順番で描写をしているのか、分析を行った。次頁において、それぞれの項目の詳細な説明を掲載する。

| 項目名 | 説明 |

|---|

| 主人公(様子) | 主人公の心情や動作についての描写。 |

|---|

| 主人公(背景) | 人公の職業や過去などの個人情報についての描写。 |

|---|

| 場所(位置) | 主人公が存在する場所の位置についての描写。 |

|---|

| 場所(様子) | 主人公が存在する場所の様子についての描写。 |

|---|

| 人物(様子) | 主人公以外の人物の心情や動作についての描写。 |

|---|

| 人物(背景) | 主人公以外の人物の職業や過去などの個人情報についての描写。 |

|---|

| 前置き | 作品世界内の時間軸上に並ばないもの。 |

|---|

| 時間 | 場面内の時間についての描写。 |

|---|

[前置き]については、少し想像しにくいものであるので例を示す。次頁の例は『二度死んだ少年』という作品の冒頭部である。

大槻ケンヂの短篇作品に、投身自殺をし、しばらく動きまわっていた少女の話がある。この少女は家の近くの小学校の屋上から身を投げ、地面に叩きつけられていながら起きあがり、ふらふらしながら通りを渡って向かい側の喫茶店に入り、コーヒーを注文し、それから床に倒れて死ぬ。作者は似たような話を何度か書いているので、実話だったのかもしれない。

即死、と思われる事故にあった人物がしばらく生きていた、という話はよく聞かされることだ。身体的には確実に死体であってもおかしくない状態なのだから、つまりこれらの人物たちは、死んでいながら生きていた、ということになる。

(筒井康隆『驚愕の曠野―自選ホラー傑作集〈2〉』より「二度死んだ少年の記録」 新潮文庫 2002年 p42)

このように、作者の執筆態度や作品概要といった、作品世界内の時間軸上とは別の時間軸から書かれている場合を[前置き]とした。

まず、冒頭部においてどのような描写から始めているのか、ということについて集計を行った。冒頭部は読者が作品世界に触れる初めの部分であるが、どのような描写を第一に置くのだろうか。

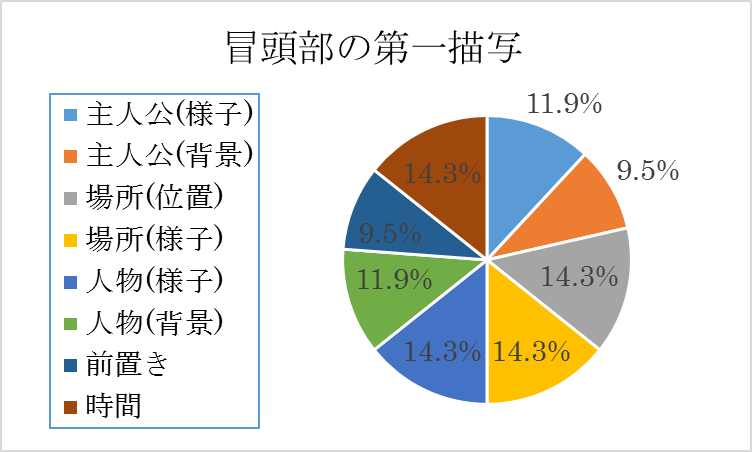

集計の結果、[場所(位置)]、[場所(様子)]、[人物(様子)]、[時間]が14.3%、[主人公(様子)]、[人物(背景)]が11.9%、[主人公(背景)]、[前置き]が9.5%となった。

7つの項目がどれもほぼ均等に分布し、特に傾向があるといえるものはなかった。特定の描写を冒頭部に据えよう、という意識はないと思われる。

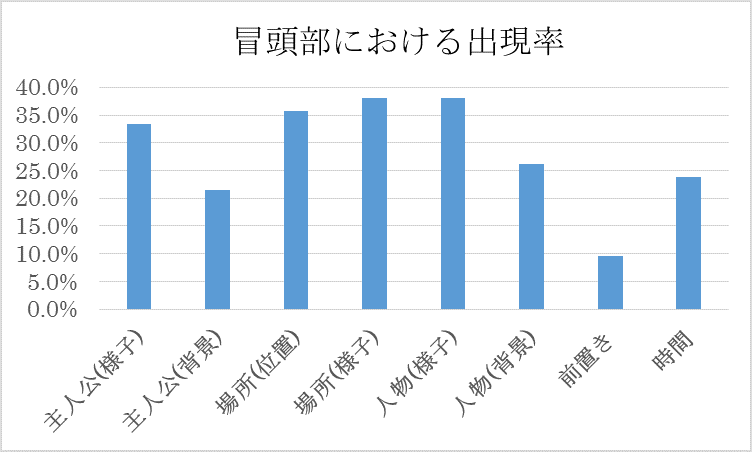

続いて、冒頭部における各描写の出現率について集計を行った。冒頭部全体でみたとき、どのような描写をする傾向があるのか。

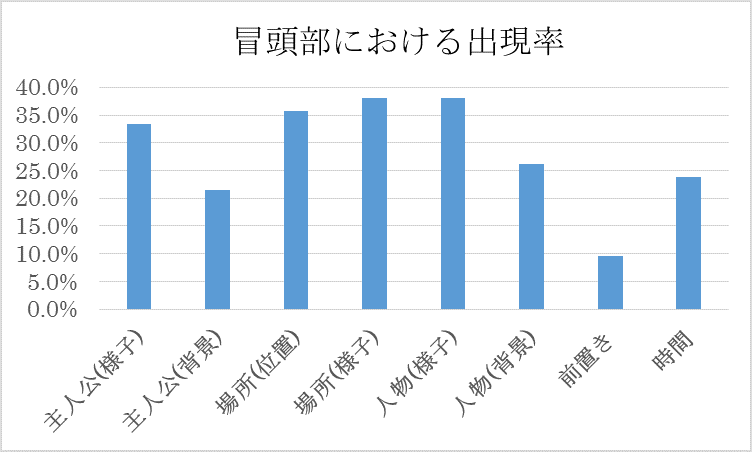

[主人公(様子)]、[場所(位置)]、[場所(様子)]、[人物(様子)]については30%を超え、一方で、[前置き]は10%を下回る結果となった。

[場所(位置)]、[場所(様子)]といった場所に関する項目が共に高い値をとっており、冒頭部において、場所に関する記述をすることが多いといってよいだろう。作品の舞台となる場所の枠組みを組み立ててしまおうという意識があるのではないだろうか。『冬のコント』という作品を例に挙げる。

港町の山手にあるレストランは午後四時に開店した。ここ数ヶ月このレストランには四時から五時半ごろまでひとりの客も来ないことが通例のようになっていて、ベテランのボーイ二名は五時に出勤しても充分間にあっていたため、店にはボーイ長と見習いのボーイ一名がいるだけだった。

(筒井康隆『驚愕の曠野―自選ホラー傑作集〈2〉』より「冬のコント」 新潮文庫 2002年 p26)

このように、場所についての描写がされている作品に関しては、舞台となる場所を冒頭部で設定し、以降は人物間のやりとりを中心に描写する、といった作品が多かった。

主人公に関する描写についてみると、[主人公(様子)]が33.3%と高い値をとっているのに対して、[主人公(背景)]は23.8%と低い値をとった。[主人公(様子)]からも[主人公(背景)]をある程度、読者に伝えることが出来るが、特に作品の展開上、詳細な説明が必要な場合に[主人公(背景)]が描写されるのではないだろうか。『池猫』という作品を次頁より例として挙げる。

わたしが小学生の頃だった。

家には数匹の猫がいて、近所の人からは猫屋敷などと呼ばれていた。

雌猫が四匹いた。つぎつぎと子猫を生むので、それを捨てに行くのはいつもわたしの役だった。いやな役だが、親のいいつけでは仕方がなかった。最初は隣の村や町などに捨てに行っていたが、そのうちにめんどうくさくなってきた。ちょうど家の裏山に、古い池があったので、子ども心にも少少残酷だとは思ったが、そこへ投げ込むことにした。

(筒井康隆『くさり ホラー短篇集』より「池猫」 角川文庫 2006年 p55)

この後の展開としては、数年後主人公がこの古い池を訪れ、自分が捨ててきた猫が池に適応して生活していることを知る、というものだ。このように、話の結末や展開において大きな影響がある場合については[主人公(背景)]を描写するのであると考えられる。

また、[前置き]が登場する作品については、冒頭部において単独で[前置き]のみが存在し、その他の分類項目が登場しなかった。これは[前置き]が作品世界内の時間軸上とは別の時間軸から書かれており、[主人公(様子)]、[場所(位置)]などを描写してしまうと時間軸が混線してしまうからであろう。

結末部においても同様の分析を行った。分類項目についても同様であるが、冒頭部の描写分類で述べた[前書き]のように作品世界内の時間軸上とは別の時間軸から書かれている場合は、[後書き]とした。

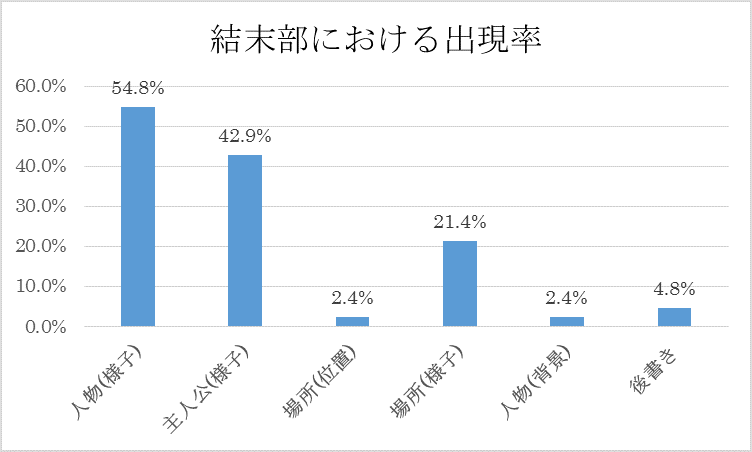

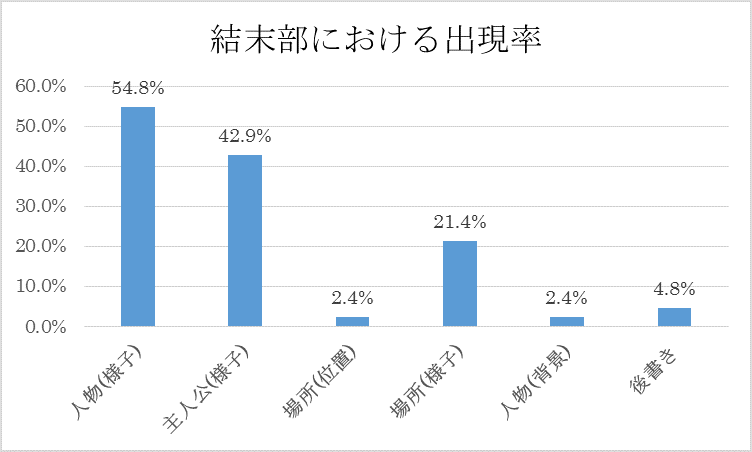

冒頭部とは対照的に、[人物(様子)]が52.4%、[主人公(様子)]が42.9%と強い傾向を示した。一方、[場所(位置)]、[人物(背景)]、[後書き]についてはかなり低い値を示した。

[主人公(背景)]、[時間]については登場するものはなかった。場所や時間といった場面設定について、結末部で描写するものは少数であったといえるだろう。

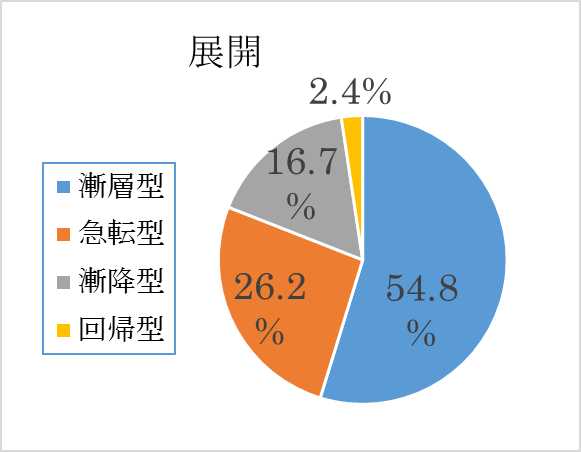

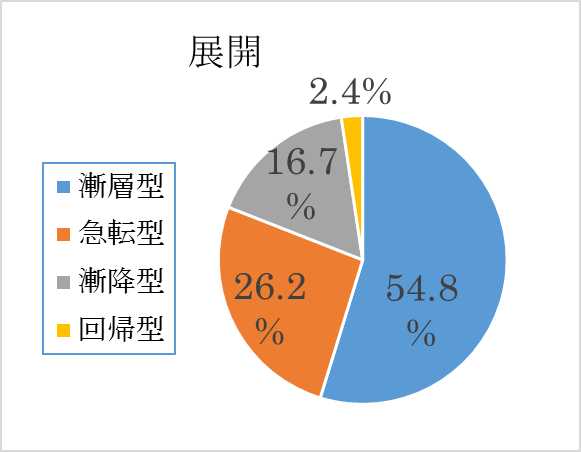

第三項 展開

本項では作品をどのように展開させているの、ということについてみていきたい。基本的な小説の展開パターンとしては、冒頭部で登場人物の性格や事件の発端となるものが描写され、展開部で事件が発展、結末部においては事件の解決、あるいは事態の成り行きのみさだめがなされる、といったものであろう。しかし、当然、展開パターンはこれだけではないはずであるし、実際に読んでみた中で、これ以外のパターンは多くあった。そこで『文章上達法』(平井昌夫 編 1974年 至文堂)に所収されている土部 弘氏の「プロットの種類と立て方」を基に、変動する人物や事物の「動態」や「静態」の展開のさせかたに即した構成について分類項目を作成した。

| 項目名 | 説明 |

|---|

| 漸層型 | 次第に事件を発展させていって、頂点で飽和させるような、緊張度を漸増させる構成。 |

|---|

| 漸降型 | いきなり重大な事態を提示して、異常に緊張させ、次第に緊張が緩むように事態をほぐしていく、緊張度を漸減させる構成。 |

|---|

| 急転型 | 事件がそのように発展していけば当然そのように帰結することになるなりゆきを、思わぬ方向へ急転させる構成。 |

|---|

| 回帰型 | 「いま・ここ」から「過去・よそ」へと及び、さらに「いま・ここ」へと戻ってくるような構成 |

|---|

(平井昌夫編『文章上達法』より土部弘「プロットの種類と立て方」 至文堂 1974年 p73-77)

以上の4項目について分類を行う。先ほど基本的なパターンとしてあげたものは[漸層型]となる。

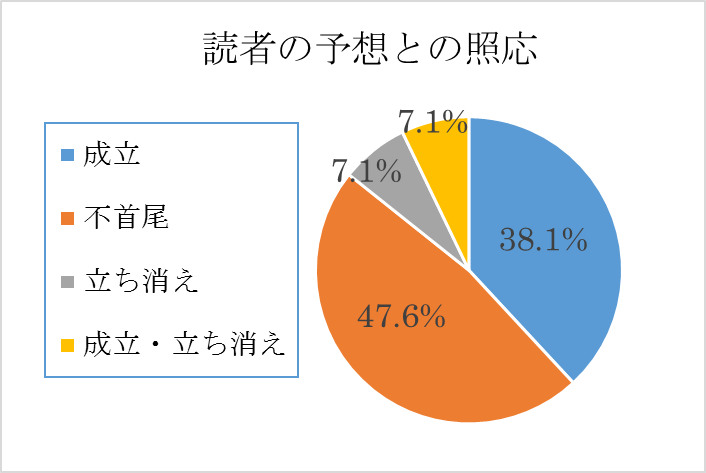

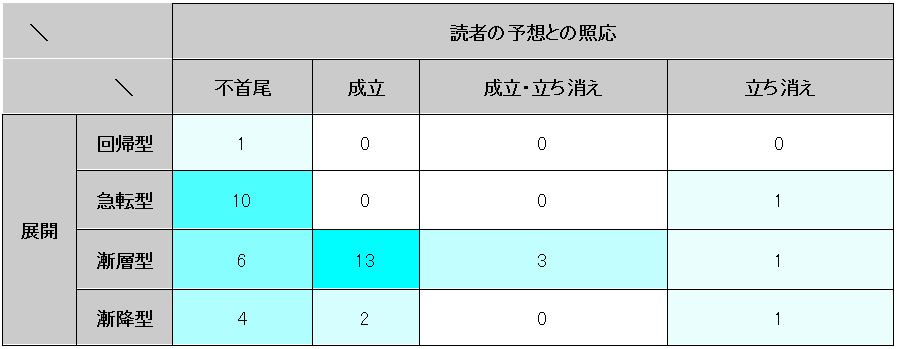

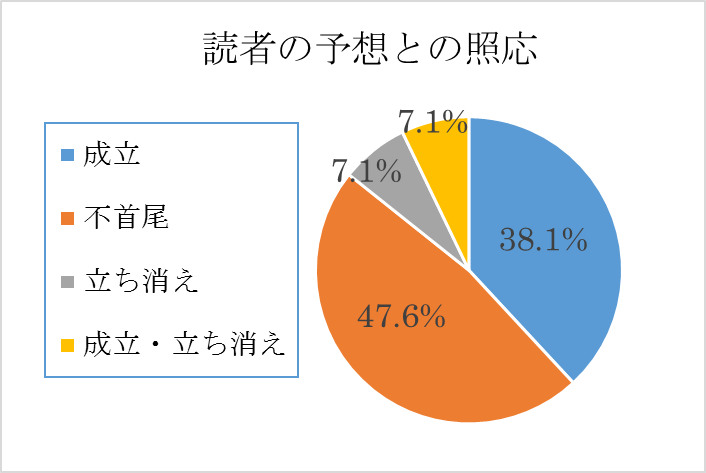

加えて、結末が読者の予想に応じているか、ということについても分類を行い、これら二つの相関から展開について考えていく。以下の4つを分類項目とした。

| 項目名 | 説明 |

|---|

| 成立 | 読者が予想した通りに結末を迎えたもの。 |

|---|

| 立ち消え | 事件や事故の結果をえがかず、余韻を残して結末を迎えたもの。 |

|---|

| 不首尾 | 読者の予想を裏切る結末を迎えたもの。 |

|---|

| 成立・立ち消え | 立ち消えではあるが、読者の予想通りの結末を迎えるであろうもの。 |

|---|

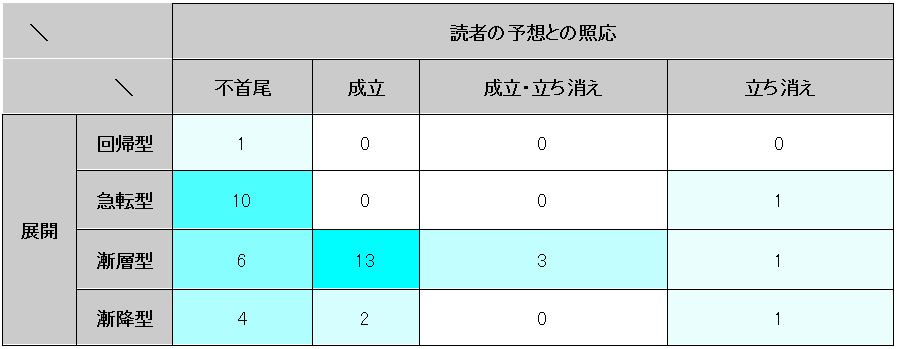

以降、展開と読者の予想との照応の個別のグラフ、及び、相関表を掲載する。

最も多かったのが[漸層型]で[成立]であるものであった。このパターンの例として、『走る取的』を挙げたい。主人公は謎の取的に追われ、反撃、和解を試みるもとうとう追い詰められてしまう。

薄明りを背に、取的の巨体がシルエットとなって便所の入口に立ちはだかった。不思議にもおれは、どことも知れぬ郊外の駅の便所の中で取的に殺されることを、生れて以来ずっと予感していたような気になった。醒めた頭の片隅で、こんなおかしな死にかたをする人間がひとりぐらいいてもいい筈だなどと考える一方では、そんな死にかたをする人間が他の誰でもない自分なのだということがなかなか信じられなかった。おれがやっと観念する気になって小さく南無阿弥陀仏とつぶやいた時、ずかずかとおれに近づいてきた取的が、なんともいえず懐かしいあの汗の匂いをさせながら、片手でおれの肩をつかみ、片手でおれの頭部を鷲づかみにして無造作にぐいとねじった。

(筒井康隆『懲戒の部屋―自選ホラー傑作集〈1〉』より「懲戒の部屋」 新潮文庫 2002年 p48-49)

このパターンの場合、結末がこのように主人公の死、拷問を受ける、または死を予感させるものであることが多かった。主人公の死、拷問といったような主人公が苦痛を受けるような結末を予想させ、[成立]へと向かうのである。加えて、[漸層型]により結末にむけて緊張度が高まっていることでより、結末においてより恐怖を与えるものとなっていた。

[急転型]に着目すると、[不首尾]となるものがほとんどであった。事件の成り行きを急転させるということが、読者の予想を裏切るということに大きく関わっているといえよう。

『二人の印度人』という作品を例にあげる。主人公は会社からの帰り道、謎の印度人二人組みがついてきていることに気づく。印度人たちは主人公が家に入ろうとしているにも関わらず、自分たちも家に入ろうとする。主人公は何度も追い返すが、反省している素振りはみせるものの、諦めようとしない。以下は、とうとう主人公が包丁を取り出し、諦めるように脅す場面である。

「こら」私はあわてて門に引き返し、出刃包丁をふりあげた。「こんど、手を入れると、その手をたたっ切るぞ」

ぴくっとして、いったん手を引いたその印度人は、やがて私の顔色をうかがいながら、申しわけなさそうな表情で、また、そろそろと鉄格子の間へ手を入れてきた。

と、その時、傍らにいたもうひとりの印度人が、門越しに、私の出刃包丁をさっと奪った。そして、カンヌキに手をかけている片方の印度人の腕を、肘のあたりからスパッと切り落してしまったのである。

私は、声なく口を大きく開いた。彼の腕の切り口からは血が出ず、その断面はスポンジ状で、灰色をしていた。ちょうど、消しゴムを断ち割った断面そっくりだった。出刃包丁を手にした印度人は、続いて、片方の印度人の首を切り落し、手足を切り落し、胴をまっぷたつに切断した。それから、仲間の五体をひろい集め、荘然としている私に出刃包丁を返し、背を丸めて駅の方へ行った。

そして、その次の日の夜。

印度人は三人になってやってきた。

(筒井康隆『くさり ホラー短篇集』より「二人の印度人」 2006年 角川文庫 p52-53)

驚くべきことに印度人は不死身であった。さらには、次の日増殖してまたやってきたのだ。この結末を読むまでの読者の予想としては、印度人と主人公が揉め、どちらかが殺されてしまう、または、怪我を負わされてしまうといった何かしらの事件に発展していく、といったものであろう。これらの予想は大きく裏切られたのだ。このように、事件の成り行きが急転させられることによって、それまでの読者の予想は裏切られることになるのである。

[成立・立ち消え]に注目すると、[漸層型]であるもののみとなった。これらの作品の場合、結末部直前において主人公がどのような運命を辿るのかについて示され、結末部ではそれを待つ主人公の様子について描写されていた。『熊の木本線』という作品を例とする。以下は結末部、歌うと日本に災いがもたらせるという忌み歌を歌ってしまった主人公が帰宅する場面である。この忌み歌は過去にも歌われたことがあり、その都度災いが起ってきた。祓う方法もない。

二日後、おれは自分の家に戻ってきた。それから今日まで毎日、いったいこの日本にどんな天変地異が起るかと、はらはらしながら待ち続けている。しかし今までのところ、おれの知る限りではどんなことも起っていない様子である。やはりあの連中にいっぱい食わされたのかな、と思うこともある。だがもしかしたらもうすぐ何かが起るのかもしれない。あるいはおれが知らないだけで、すでにとんでもなく悪いことが、どんどん進行しているまっ最中かもしれないのである。

(筒井康隆『懲戒の部屋―自選ホラー傑作集〈1〉』より「熊の木本線」 新潮文庫 2002年 p153)

このように災いが起きるのをただ待つことしかできない主人公の不安や恐怖が描写されている。忌み歌を歌ったことで過去に災いが起こったことから、おそらく主人公の身にも危険が降りかかると予想されるが、作品としてはここで完結しており明示されておらず、[成立・立ち消え]である。[成立・立ち消え]となる作品が[漸層型]の作品のみであったのは、[成立・立ち消え]となるために主人公がどのような運命を辿るかについて示す必要があるからであろう。主人公の運命について示される場面は緊張度が自然と高まるものである。故に、[成立・立ち消え]が[漸層型]が強く結びついたのであろう。

第五節 歌

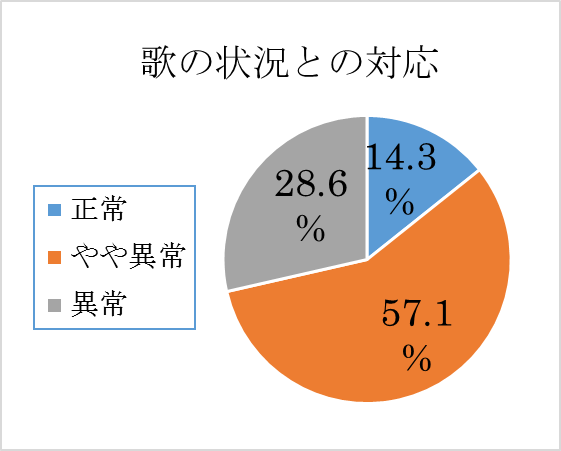

筒井康隆の恐怖小説を読む中で、歌が登場する作品があり、どの歌も、作品世界をより不気味なものへと導いていく役割を果たしている印象を受けた。そこで、本節では歌が登場する7作品について分析し、これらの歌の性質、役割といったものについて明らかにしていく。

また、本節で対象となった歌とは、第一に歌詞があること、第二に歌っていると推定できるほどの行動描写があることを条件としている。

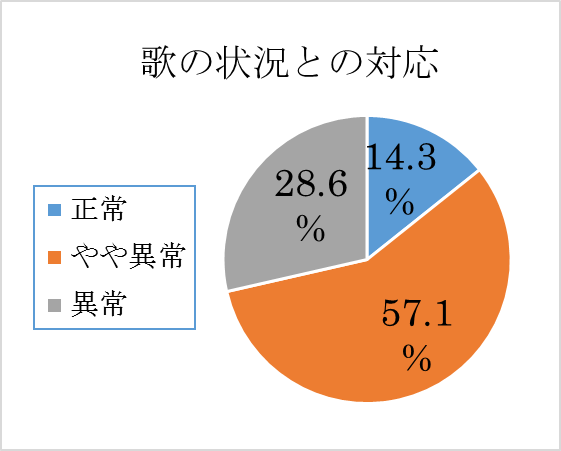

まず、歌と状況を照らし合わせ、その必然性について集計した。歌い出す様子と場面の状況が不自然でないか、歌の内容は適切であるか、といった二点に注目し、両方が適当であった場合は[正常]、どちらか一方が適当であった場合は[やや異常]、どちらも適当ではなかった場合を[異常]とした。なお、歌った後に、その歌が持つ本来の意味が明かされるものがあったが、そのような意味が明かされる以前までにおいてで、分類を行った。

集計の結果、[やや異常]であるものが57.1%、[異常]であるものが28.6%であった。[正常]であるものは14.3%、1作品のみであった。ほとんどの作品が歌い出す様子、歌の内容が少なくともどちらかが場面の状況にそぐっていないことが分かった。

これらの歌を出すことでいったいどのような効果があるのだろうか。実際に作品内で登場する場面を紹介していきながら考えていく。

まず、[正常]であるものについてみていく。該当した作品は、『熊の木本線』のみであった。

『熊の木本線』では中盤、宴会が開かれている場面で歌が登場する。ひょんなことから熊の木という場所に住む熊の木一族の家に一泊することになった主人公。一族の家では親類が死んだということで通夜であったが、主人公を歓迎して宴会が開かれることとなった。歌はその最中に、以下のように登場する。

「さああ。誰か歌わんか」と、にこにこ顔の長老がいった。

「さああ。誰か踊れ」と、髭男がいった。

「ようしようし。それではわしが」顔の赤い男が立ちあがり、座の中央に出た。

皆がどっと笑った。一族の人気者なのであろう。

顔の赤い男はおれの方をちらと見てから、大声で言った。「それでは、今夜はお客人 も見えていることだから、熊の木節」

「熊の木節」と聞いただけで全員がどっと笑った。お月ちゃんなどは板の間にすわりこみ、盆を腹に押しあてて大声で笑っている。よほど面白い歌なのだろう。おれも皆にあわせて手拍子を打った。

顔の赤い男が、よく徹る声で歌を歌いながら、ちょっと他に類のない珍妙な踊りを踊りはじめた。

?なんじょれ熊の木

かんじょれ猪の木

ノッケ ノッタラカ

ホッケ ホッタラカ

トッケ トットットットットットッ

男も女も笑いころげ、あまりの賑やかさに、寝ていた女や子供たちがみんな眼を醒ましてしまった。

(筒井康隆『懲戒の部屋―自選ホラー傑作集〈1〉』より「熊の木本線」 新潮文庫 2002年 p140-141)

通夜であるにも関わらず、客人のために宴会を催した、という点に関しては少し異常であるともいえるが、宴会の場で歌が歌われる、ということは自然なことであるといえる。また、唐突に歌いだしたわけでもなく、長老や髭男の「誰か歌わないか」という前振りのあと歌いだされているので、ごく自然な流れである。内容としても、特に意味のある歌詞ではないとこの時点では考えられるものの、語感やリズムを重視しており、宴会で歌われるのに適しているといえる。以上より、[正常]であると判断できるだろう。

しかし、実は一族が歌ったこの歌には特別な意味があるのだ。その後も、一族の人間は微妙に歌詞を変え、何度も何度もこの歌を楽しげに歌い続ける。

若い男がやけくそのような声をはりあげ、踊りはじめた。

?なんじょれ熊の木

かんじょれ猪の木

シッケ シッタラカ

ゴッケ ゴッタラカ

カッケ カッカッカッカッカッカッ

これだけくり返されると、おれにも歌いかたのおおよそが呑みこめてきた。まず歌の前半は「なんじょれ熊の木、かんじょれ猪の木」であり、後半を少しだけ自分で作り替えて歌えばいいのである。

(筒井康隆『懲戒の部屋―自選ホラー傑作集〈1〉』より「熊の木本線」 新潮文庫 2002年 p145-146)

主人公はどのように皆が歌っているのかに気づく。そして、とうとう主人公の番が回ってくる。皆がやってきたように、歌詞を作り替えて歌う。

?なんじょれ熊の木

かんじょれ猪の木

シッケ シッタラカ

ゴッケ ゴッタラカ

カッケ カッカッカッカッカッカッ

歌い終り、踊り終え、自分で自分のやったことのおかしさにげらげら笑いながら周囲を見まわして、おれはどきりとした。

誰ひとり、笑っていなかった。

(筒井康隆『懲戒の部屋―自選ホラー傑作集〈1〉』より「熊の木本線」 新潮文庫 2002年 p147)

実は「熊の木節」とは忌み歌であり、歌ってしまうと日本に災いが降りかかる。一族のものは本来の歌詞を歌わないようにし、誰かがもしかすると間違うかも知れない、といった状況を楽しんでいたのである。そこへ、本来の歌詞をしらなかった主人公が、なんと一字一句間違わずに歌ってしまったのである。

[正常]である歌はこのように、より歌の意味について悟られない、伏線的な役割を持つものであった。

続いて、[異常]であるものについてみていきたい。該当した作品は、『懲戒の部屋』『冬のコント』の二作品である。

『懲戒の部屋』では結末部、主人公が自らの家族の前で、痴漢という無実の罪で拷問にかけられる場面でこのように歌が登場する。

子供たちは眼を見ひらいておれを見つめている。

「では始めます」と、女医がいった。

プラグがコンセントに差し込まれた。

電気がおれの脳下垂体と、腰髄の上部の射精中枢を猛烈に刺激しはじめた。

おれはのべつまなしにあたりへ精液をまき散らしながら約十分間、悲鳴をあげておどりあがり続けた。

女たちがげらげら笑いながらおれの動作にリズムを合わせ、サーカスのジンタを真似て『天然の美』をうたい出した。

「チーラチララ、チーララ、チララチーララ……」

(筒井康隆『懲戒の部屋―自選ホラー傑作集〈1〉』より「懲戒の部屋」 新潮文庫 2002年 p120-121)

人を拷問にかけているときに、女たちがげらげら笑う様子は場面の状況と比べて自然とはいえない。また、歌の選曲についてもサーカスの音楽隊が演奏することで有名な「天然の美」であり、拷問を見世物のように捉えていることが伺え、[異常]であるといえる。

『冬のコント』でも結末部に歌が登場する。主人公はレストランのボーイであるのだが、他の店員が来る時間まで、一人で給仕を担当しなければならない。そこに一組の夫婦が食事をしにやってきたが口喧嘩が絶えない。主人公は戦々恐々としながら給仕を続けるのだが、口喧嘩は激化していく。主人公はだんだんと恐怖から意味の分からない言葉を口走っていくのだが、とうとう夫が妻を殺してしまったところでとうとう主人公は正気を失ってしまう。そんな状況の中、以下のように歌が登場する。

同じ動作を続けながら夫はもう泣いていず、真顔に戻っていた。「お前を殺してもまだフリンを殺せない」

「フリン、フリン。あフリンフリン、フリン」ボーイが踊るようなステップを踏んで言った。

「殺さば殺せ。フリンフリンフリン」

妻がまっ白になり、自らの吐き出したものと混じりあうかたちでテーブルの上に盛りあがった。夫はまた腰をおろし、不定形の妻をかかえこんで「南無……」などと言いながら、何やら仏像の如きものを捏ねあげはじめる。「南無南無南無やぁ。南無南無やぁ」ボーイがタップを踏みはじめた。いつの間にか戻ってきたボーイ長が入口の近くに立ち、手刀を首にあてる仕草でボーイに馘首を宣告している。

(筒井康隆『驚愕の曠野―自選ホラー傑作集〈2〉』より「冬のコント」 新潮文庫 2002年 p39-40)

人が殺されている光景を前にしながらタップを踏みながら歌うことは自然とはいえない。また、歌の内容も「フリン、フリン。あフリンフリン、フリン」や「南無南無南無やぁ。南無南無やぁ」といったように意味をなしておらず、[異常]であるといえる。

以上の二つの例から[異常]である歌の役割として、場面の狂気性を強調し、緊張感をもたらすものであると考えられる。拷問の最中や給仕中といったような、歌うということに適していない状況で歌う、ということはそれだけで読者の読みを引きつけるが、それに加えて、拷問中の「天然の美」や給仕中の意味の成さない歌などは狂気的であり、場面に緊張感をもたらすものであるといえよう。

また、対象2作品とも登場したのは結末部で、展開としては結末部で最も緊張度の高まりを見せる漸層型であった。物語の終幕へ向けて緊張度を頂点にまで飽和させていこうという段階である結末部において、これらの歌の登場によって人物の狂気性を強調は、結末部たる緊張の高まりの一端を担っているといえる。

続いて、[やや異常]であるものについてみていきたい。該当した作品は、『定年食』『遠い座敷』『肥満考』『「蝶」の硫黄島』の3作品であった。 歌いだす様子が不自然なもの、歌の内容が不自然なものの二種類あったのでそれぞれから一つずつ例を挙げてみていきたい。

まず、歌いだす様子が状況とそぐっていないものである。『「蝶」の硫黄島』を例に挙げる。

編集長の紹介で主人公・武田は知らない男と飲むことになった。主人公はあまり気乗りがせず、少し迷惑とさえ思っていたが、戦時下、自分と同じく硫黄島に配属されていたことを知り、態度を一変させ、戦時中の話を始める。二人はどんどん盛り上がり、途中、同じく硫黄島に配属されていた二人の人物も加わり、話はどんどん白熱していく。そんな最中、四人は歌い始める。

「栗林さんは知らなくても『愛馬進軍歌』は知ってるだろう」武田がいった。「あの歌を作ったのが栗林さんだ」

「『暁に祈る』もそうですね」と、今岡がいった。

平良が頭を掻いた。「知らないなあ」

「なんてえことだ」長池ががっかりし、握りこぶしで自分の膝を叩きながらかぶりを振った。「今の若いやつは『暁に祈る』も知らんのか」

「あああの顔であの声で」今岡が大声で歌いはじめた。

負けじと長池が銅鑼声をはりあげた。「手柄頼むと妻や子が」

武田と矢荻も歌いはじめた。「ちぎれるほどに振った旗」

四人は店内の全員がびっくりして注目するほどの大声で合唱した。「遠い雲間にまた浮かぶ」

(筒井康隆『くさり ホラー短篇集』より「「蝶」の硫黄島」 角川文庫 2006年 p253)

宴会中に歌うこと自体は不自然ではない。また、歌の内容は軍歌であるが、戦争を体験した世代の人物が宴会中に軍歌を歌うということについてもそれほど不自然ではない。しかし、歌いだす様子をみてみると店内の全員がびっくりして注目するほどの大声で合唱している。よって、[やや異常]であるといえる。

この場面を迎えるまでの、武田と矢荻は良識を持った人物であり、お互いに気遣う様子などもみせていた。しかし、本場面では、他人を気遣うことをせず、大きな声で歌っている。以降も、四人の会話はどんどん白熱し、泣いたり、大声で話したりと狂騒的になっていく。ついには、彼らの話は現実をも飲み込んでいき、なんとバーが戦場へと化してしまうのだ。この歌の登場は、このような狂気的世界へ入っていく合図であったといってよいだろう。

つぎに、歌の内容が状況とそぐっていないものについてみていきたい。『定年食』という作品を例にする。

『定年食』は食糧難の時代を迎え、定年になった人間を食べるという習慣が根付いた社会が舞台だ。このような背景については序盤では語られることはないが、主人公の同僚や、定食屋の店長の頭がおかしくなってしまった様子などが描写され、「定年」というものに何か秘密があることをほのめかしている。そのような中で、主人公が帰宅し、彼の定年を祝って宴会が開かれている場面で歌が登場する。

うたうようにそういって春代が一礼すると、全員がそれにならって深ぶかと頭をさげた。寺村は会釈を返した。

「それではお祝いの宴、はじめさせていただきます。お祝いのうた、歌わせていただきます。皆さまご唱和していただきます。不束ながら音頭とらせていただきます」

恒介が音高く打ち鳴らした拍子木をきっかけに、春代が陽気な長調四分の四の曲の最初の一節をひとりで歌い、二節めからは全員が合唱した。

?こゆれどもはいにつれはじなし

ありがたやなひとのぐれすおんみ

わがみのちにくとなりさあばいぶ

やまにくれさとのは宙にしらげ

かにばるのならいめでたや

かにばるのならいめでたや

拍子木は次第にテンポを早め、二コーラス目にうつるとサンバとかコンガとかいった南米風のリズムに変り、狂躁的になってきた。男たちが膳をまたいで座の中央に踊り出、ぐるぐると舞いはじめた。

?こゆれどもはいにつれはじなし

ありがたゃなひとのぐれすおんみ

わがみのちにくとなりさあばいぶ

やまにくれさとのはもにしらげ

かにばるのならいめでたや

かにばるのならいめでたや

子供たちまで踊り出した。女たちは割だの空瓶だの、ありあわせのものをパーカッションにして打ち鳴らしながら声をはりあげた。寺村はにこにこ笑いながら盃を片手にこの情景を眺め続けた。部屋がぐるぐるまわり、踊っている弟や義弟や子供たちが彼のまわりをぐるぐるまわった。ああ、おれはしあわせ者だ、と寺村は思った。こんなに親戚が多くて、おれはしあわせだ。家族や親戚の少ない者は、血のつながりのない他人をこの宴に招かなければいけないそうだからな。おれはまったく、しあわせ者だ。

(筒井康隆『驚愕の曠野―自選ホラー傑作集〈2〉』より「定年食」 新潮文庫 2002年 p90-91)

このように、歌う前に一度、自分が歌う旨を丁寧に伝えており、状況としても宴会中に歌を歌うことは不自然ではない。しかし、歌の内容をよくみてみると「かにばるのならいめでたや」といったように、人間が人間の肉を食べる習慣であるカニバリズムを示唆している。直後の場面においては、主人公は一族の者に殺害され、彼を使った料理が振舞われるのだ。カニバリズムという単語を知らなくとも、「かにばる」という字面は読者に違和感を与えるものであり、また「かにばるのならいめでたや」と反復していることや本場面までの「定年」の秘密に対するほのめかしも相まって、「かにばるのならい」がこの作品の社会に大きな影響を及ぼしていることを想像させる。以上より、歌の内容のみ状況にそぐっていない[やや異常]であると判断できる。

以上、二つの例を紹介した。『「蝶」の硫黄島』においては歌の登場を皮切りに、四人はますます狂乱し、とうとう彼らの話が現実をも取り込む。『定年食』においては、タイトルである「定年食」の意味をほのめかすかのように歌が登場し、直後の場面でその意味が明かされ、定年した主人公を一族で食べるという、非日常な世界へと入っていく。このように、[やや異常]である歌は狂気的世界への導入として使われていた。

今回対象とした歌について共通していたこととしては「楽しさ」という感情を付随するものであった、ということである。しかし、そのような感情を、人を拷問にかけている時や、人を食おうとしている時、また、宴会の場であっても度を越して持つことは自然なこととはいえず、[やや異常]や[異常]となるものが多かった。

第四章 おわりに

第一節 全体考察

今回の研究では、筒井康隆の恐怖小説を構成要素に分類し、分析を行った。分析結果、考察については第三章の各項目において述べたが、本節ではその中から特徴的であった表現特性についてまとめる。

1点目は、主人公の性別は[男性]であることが多い、ということだ。対談においても筒井康隆は登場人物の性別について、女性である必然性がないにも関わらず女性を登場させることを嫌う、と述べている。基本的に登場人物の性別については男性で考えており、必然性がある場合にのみ女性を登場させているのである。そのような意識が、主人公の性別として[男性]が多いという結果につながったのであろう。

2点目は、主人公が[被害者]である場合、主人公の感情として[恐怖]が描写されることが多い、ということだ。[被害者]である主人公の感じた[恐怖]を描写することで、読者にも追体験させ、恐怖を与えることができるからであろう。[恐怖]が描写されなかった場合は、主人公の外側の物事に恐怖の対象が移るものであった。

3点目は、主人公が[加害者]である場合、主人公の感情として[怒り]が描写されることが多い、ということだ。主人公を加害へと駆り立てるものとして[怒り]が描写されているのである。[怒り]が描写されなかった場合については、[楽しみ]が加害へと駆り立てるものとして描写されていた。

4点目は、被害者の人物像については特別に抵抗する力を持たない人物であることがほとんどある、ということだ。加害者に対して抵抗する力を持たせないことで、被害者の加害される恐怖、追い詰められていく恐怖というものを上手く描写している。

5点目は、加害者の人物像は意思の疎通がとれないものであることが多かった。このように設定することで被害者が決して和解することが出来ない状況を作りだすことができるのである。

6点目は、タイトルは[対象]であることが多かった、ということだ。タイトルに[対象]を示すことで、[対象]に対する読者の注目を引きつけ、場面の緊張を高めやすくなるからであろう。

7点目は、展開構成については[漸層型]で[成立]であるものが最も多く、次いで[急転型]で[不首尾]であるものが多かった、ということである。[漸層型]で[成立]については、主人公の死、拷問といったような主人公が苦痛を受けるような結末を予想させ、その結末に向かって緊張感を高めながら進んでいく、といったものであった。[急転型]で[不首尾]については、展開を急転させ、読者の予想を裏切るものであった。

8点目は、歌が登場する作品において、歌い出す様子と歌の内容のどちらかが場面の状況に対して不自然であるものが多かった、ということだ。このような歌は非日常な世界への導入として登場していた。

以上、特徴的であった表現特性についてまとめた。

第二節 今後の課題

今回の研究では、主人公や加害者、被害者の性質、歌といった構成要素については分析を行うことができたが、これらの要素をつなぐ細かな描写についてはほとんど触れることができなかった。第二章第一節において恐怖は安定の欠如によってもたらされると述べたが、その安定の欠如をどのように描写しているのか、また、そのような安定の欠如をもたらされる場面まではどのように描写しているのか、といったことが今回明らかにできなかった。

また、筒井康隆の恐怖小説には、恐怖の中にも笑いがあるもの、あるいはスプラスティック・コメディのような一面を感じさせるものがあったが、このことについても今回は触れることができなかった。実際に集計をとっていないので確かなこととはいえないが、原因の一つに登場人物の行動描写が多く、場所や時間についての描写が少ないことが考えられる。このことがある種のドタバタ感を演出しているのではないだろうか。このようなことについて知るためにも描写について分析する必要があるだろう。

もう一つの課題としては、恐怖という感情をさらに深く知る必要がある、ということである。今回、恐怖は安定の欠如によってもたらされると定義したがそれ以外のものはないのか、また、読むことによって感じる恐怖とはどのようなものであるのかについてもう一度熟考する必要があるだろう。それほどに恐怖という感情は奥深いものであると、今回の研究を通して感じた。

また、恐怖小説の変遷について触れていたが、時代とともに恐怖小説の性質は変わってきている。そのことについてももう少し詳しく知る必要があると感じた。

以上を今後の課題としたい。

第三節 謝辞

まず、一年間ご指導頂いた野浪正隆先生に心より御礼を申し上げます。毎週のゼミにおいて、分類項目の作成や集計に対する私の考察に関して多くの助言を頂きました。

また、中間発表でご指導頂いた先生方にも深く感謝いたします。筒井康隆の恐怖小説の性質について、心理学の面からもアプローチをしてみるようご指導頂き、恐怖という感情自体、小説を読んで感じる恐怖とはなにか、また恐怖小説の性質とはなにかといったことについて深く考えることができました。

そして最後に、一緒に卒業論文を書いてきた国語表現ゼミナールの同輩、共に悩んでくれた友人たちに深く感謝をいたします。本当にありがとうございました。

参考文献と作品資料

参考文献

筒井康隆『懲戒の部屋―自選ホラー傑作集〈1〉』 新潮文庫 2002年

筒井康隆『驚愕の曠野―自選ホラー傑作集〈2〉』 新潮文庫 2002年

筒井康隆『くさり ホラー短篇集』 角川文庫 2006年

筒井康隆編『異形の白昼 恐怖小説集』 ちくま文庫 2013年

福井康之『感情の心理学』 川島書店 1990年

『国文学 解釈と教材の研究』 学燈社 1981年8月号

『国文学 解釈と鑑賞』 ぎょうせい 2011年9月号

平井昌夫編『文章上達法』 至文堂 1974年

今田寛『感情心理学 第3巻 恐怖と不安』 誠信書房 1975年

作品資料

筒井康隆『懲戒の部屋―自選ホラー傑作集〈1〉』 2002年 新潮文庫より

「走る取的」「乗越駅の刑罰」「懲戒の部屋」「熊の木本線」「顔面崩壊」

「近づいてくる時計」「蟹甲癬」「かくれんぼをした夜」「風」「都市盗掘団」

筒井康隆『驚愕の曠野―自選ホラー傑作集〈2〉』 2002年 新潮文庫より

「魚」「冬のコント」「二度死んだ少年の記録」「傾斜」「定年食」「遍在」

「遠い座敷」「メタモルフォセス群島」「驚愕の曠野」

筒井康隆『驚愕の曠野―自選ホラー傑作集〈2〉』 新潮文庫 2002年より

「生きている脳」「肥満考」「ふたりの印度人」「池猫」「二元論の家」

「星は生きている」「さなぎ」「大怪獣ギョトス」「我輩の執念」「到着」

「たぬきの方程式」「お助け」「穴」「怪物たちの夜」「くさり」「善猫メダル」

「「蝶」の硫黄島」「亭主調理法」「アフリカの血」「台所にいたスパイ」

「サチコちゃん」「鍵」

筒井康隆編『異形の白昼 恐怖小説集』 ちくま文庫 2013年より

「母子像」

以上、計42作品

視点については、[1人称]となるものが52.4%と最も多く、次いで[3人称限定]が28.6%となった。[3人称客観]については、19.0%であった。

視点については、[1人称]となるものが52.4%と最も多く、次いで[3人称限定]が28.6%となった。[3人称客観]については、19.0%であった。 主人公の性別については[男]が76.2%を占めた。次いで、[女]が11.9%であり、主人公がそもそも存在しないものが9.5%あった。主人公は設定されているものの、特に性別がわかるような描写のない作品が、2.4%あった。人以外のものが主人公になっている作品は今回なかった。

主人公の性別については[男]が76.2%を占めた。次いで、[女]が11.9%であり、主人公がそもそも存在しないものが9.5%あった。主人公は設定されているものの、特に性別がわかるような描写のない作品が、2.4%あった。人以外のものが主人公になっている作品は今回なかった。 集計の結果、[被害者]となるものが最も多く、35.7%であった。次いで多いのは28.6%の[探索者]であった。[加害者]は9.5%と低い値をとった。 [被害者→加害者]は9.5%、[加害者→被害者]は7.1%といったように変化する場合は両者とも低い値をとった。[存在せず]は、主人公が存在しなかった場合である。

集計の結果、[被害者]となるものが最も多く、35.7%であった。次いで多いのは28.6%の[探索者]であった。[加害者]は9.5%と低い値をとった。 [被害者→加害者]は9.5%、[加害者→被害者]は7.1%といったように変化する場合は両者とも低い値をとった。[存在せず]は、主人公が存在しなかった場合である。 集計の結果、[恐怖]が77.8%と最も多く、 [不安]が44.4%、[楽しみ]が38.9%、[驚き]が22.2%と続いた。[怒り]と[侮辱]については16.7%、[罪]と[恥]は11.1%であった。

集計の結果、[恐怖]が77.8%と最も多く、 [不安]が44.4%、[楽しみ]が38.9%、[驚き]が22.2%と続いた。[怒り]と[侮辱]については16.7%、[罪]と[恥]は11.1%であった。

[怒り]が57.1%と最も多く、[恐怖]、[楽しみ]、[恥]が28.6%、[罪]、[不安]が14.3%であった。

[怒り]が57.1%と最も多く、[恐怖]、[楽しみ]、[恥]が28.6%、[罪]、[不安]が14.3%であった。

[楽しみ]が61.5%と最も多く、次いで[不安]が30.8%、[恐怖]、[怒り]、[驚き]が23.1%であり、[罪]は7.7%であった。

[楽しみ]が61.5%と最も多く、次いで[不安]が30.8%、[恐怖]、[怒り]、[驚き]が23.1%であり、[罪]は7.7%であった。

結果、[狭範囲]が54.8%であり、[広範囲]が45.2%であった。

結果、[狭範囲]が54.8%であり、[広範囲]が45.2%であった。

被害者の人物像としては、[普遍的]であるものが85.7%と最も多く、[臆病]が9.5%、[人外]が4.8%と最も少なかった。

被害者の人物像としては、[普遍的]であるものが85.7%と最も多く、[臆病]が9.5%、[人外]が4.8%と最も少なかった。

集計の結果、[自己中心的]であるものが47.6%と最も多く、次いで多かったものが[人外]であるもの、33.3%であった。[普遍的]であるものも19.0%であった。

集計の結果、[自己中心的]であるものが47.6%と最も多く、次いで多かったものが[人外]であるもの、33.3%であった。[普遍的]であるものも19.0%であった。

分類集計の結果、[対象]となるものが52.4%と最も多かった。次いで多かったのは、[発端]で19.0%であり、続いて[場所]が16.7%である。

分類集計の結果、[対象]となるものが52.4%と最も多かった。次いで多かったのは、[発端]で19.0%であり、続いて[場所]が16.7%である。

集計の結果、[場所(位置)]、[場所(様子)]、[人物(様子)]、[時間]が14.3%、[主人公(様子)]、[人物(背景)]が11.9%、[主人公(背景)]、[前置き]が9.5%となった。

集計の結果、[場所(位置)]、[場所(様子)]、[人物(様子)]、[時間]が14.3%、[主人公(様子)]、[人物(背景)]が11.9%、[主人公(背景)]、[前置き]が9.5%となった。 [主人公(様子)]、[場所(位置)]、[場所(様子)]、[人物(様子)]については30%を超え、一方で、[前置き]は10%を下回る結果となった。

[主人公(様子)]、[場所(位置)]、[場所(様子)]、[人物(様子)]については30%を超え、一方で、[前置き]は10%を下回る結果となった。 冒頭部とは対照的に、[人物(様子)]が52.4%、[主人公(様子)]が42.9%と強い傾向を示した。一方、[場所(位置)]、[人物(背景)]、[後書き]についてはかなり低い値を示した。

冒頭部とは対照的に、[人物(様子)]が52.4%、[主人公(様子)]が42.9%と強い傾向を示した。一方、[場所(位置)]、[人物(背景)]、[後書き]についてはかなり低い値を示した。

集計の結果、[やや異常]であるものが57.1%、[異常]であるものが28.6%であった。[正常]であるものは14.3%、1作品のみであった。ほとんどの作品が歌い出す様子、歌の内容が少なくともどちらかが場面の状況にそぐっていないことが分かった。

集計の結果、[やや異常]であるものが57.1%、[異常]であるものが28.6%であった。[正常]であるものは14.3%、1作品のみであった。ほとんどの作品が歌い出す様子、歌の内容が少なくともどちらかが場面の状況にそぐっていないことが分かった。