|

| 国語表現ゼミナール | |

|---|---|

| ゼミ参加者:植田崇行 北脇玲 笹尾美香 畑谷香水 | 指導教官:野浪正隆 |

金子みすゞの詩との出会いは、朝日新聞『天声人語』(H5.4.7)によってである。「大漁」「土」「私と小鳥と鈴と」が掲載されてあり、それらの詩から、みすゞの詩の深さ、優しさ、あたたかさに初めて触れた。鮮烈なみすゞの詩との出会いであった。という、あるゼミ生の熱意から、金子みすゞの詩を共同研究することになった。

この出会いにより、もっと金子みすゞの詩を知りたいと思い、全集を購入した。読みすすめていくうちに、600編あまりある詩にいくつかの系統があることに気がついた。そして、金子みすゞ詩に、とうしてこんなにも心が揺さぶられるのかということを疑問に思うようになった。

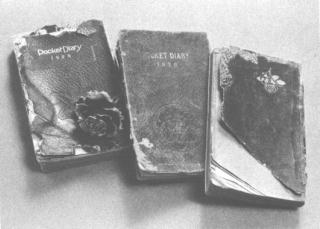

金子みすゞは「美しい町」「空のかあさま」「さみしい王女」と3冊の手帳に名付け、その中に彼女の全作品512編を記録している。彼女は、その手帳を2組作り、『童話』の選者で詩人の西条八十のもとに1組、そして弟に1組預けていた。それをもとに出版されたものが.今日私たちが見る全集である。

金子みすゞは「美しい町」「空のかあさま」「さみしい王女」と3冊の手帳に名付け、その中に彼女の全作品512編を記録している。彼女は、その手帳を2組作り、『童話』の選者で詩人の西条八十のもとに1組、そして弟に1組預けていた。それをもとに出版されたものが.今日私たちが見る全集である。| 題名 | A | A’ | B | B’ | C | 備考 | 題名 | A | A’ | B | B’ | C | 備考 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 障子 | ○ | お魚 | ○ | |||||||||||

| 雲 | 1 | フ | 芝居小屋 | ○ | ||||||||||

| 八百屋のお鳩 | 3 | フ | 空のあちら | 5 | (フ) | |||||||||

| 打出の小槌 | ○ | 雛まつり | ○ | |||||||||||

| 月日貝 | 4 | フ | まつりの頃 | ○ | ||||||||||

| 雀のかあさん | ○ | にはとり | ○ | |||||||||||

| 夕顔 | 4 | フ | げんげ畑 | ○ | ||||||||||

| 瀬戸の雨 | 3 | (フ) | 麥藁編む子の唄 | ○ | ||||||||||

| 砂の王国 | ○ | フ | 山いくつ | 5 | (フ) | |||||||||

| 紋附き | 3 | ヲ | 噴水の亀 | ○ | ||||||||||

| 美しい町 | ○ | (フ) | 博多人形 | ○ | ||||||||||

| 手帳 | 5 | (フ) | 色紙 | ○ | (フ) | |||||||||

| 楽隊 | ○ | おとむらひの日 | ○ | |||||||||||

| 大漁 | ○ | (フ) | おはなし | ○ | (フ) | |||||||||

| 浮き島 | 1 | 喧嘩のあと | ○ | |||||||||||

| 子供の時計 | 1 | (フ) | つつじ | 2 | ||||||||||

| 硝子 | ○ | 石ころ | ○ | |||||||||||

| 神輿 | ○ | 電報くぱり | 2 | |||||||||||

| 花ぴらの波 | 3 | (フ) | 箱庭 | ○ | ||||||||||

| 浜の石 | ○ | 日の光 | ○ | フ | ||||||||||

| 草山 | ○ | フ | 祭のあくる日 | ○ | ||||||||||

| 雲の色 | ○ | 田舎の絵 | ○ | (フ} | ||||||||||

| 田舎 | 1 | 蚊帳 | 3 | フ | ||||||||||

| きのふの山車 | ○ | 繭の墓 | ○ | |||||||||||

| 明るい方へ | ○ | 蜂と神様 | ○ | |||||||||||

| 女の子 | ○ | ユ | 芝草 | ○ | ||||||||||

| 人なし島 | 4 | ユ | 入船出船 | 2 | ||||||||||

| ぬかるみ | ○ | 去年のけふ | ○ | |||||||||||

| 私の丘 | ○ | 小さな朝顔 | 2 | |||||||||||

| 審彼の根 | 3 | フ | 土 | ○ | ||||||||||

| ひろいお空 | 1 | 七夕のころ | ○ | フ | ||||||||||

| 水すまし | ○ | フ | 夜 | ○ | ユ | |||||||||

| 土と草 | ○ | 薔薇の町 | 4 | フ | ||||||||||

| 仔牛 | ○ | 星とたんぽぽ | ○ | |||||||||||

| 月と泥棒 | 4 | フ・ユ | 露 | 3 | フ | |||||||||

| 雨の日 | ○ | ユ | 金魚のお基 | ○ | フ | |||||||||

| 独楽の実 | ○ | げんげの葉の唄 | ○ | フ | ||||||||||

| 羽蒲団 | 4 | (フ) | たもと | ○ | ||||||||||

| 杉の木 | ○ | フ | 振子 | ○ | (フ) | |||||||||

| 花と烏 | ○ | フ | ピンポン | 2 | ||||||||||

| 仲なほり | ○ | もういいの | 3 | フ | ||||||||||

| ふうせん | ○ | 雀 | ○ | |||||||||||

| 世界中の王様 | ○ | フ | さみしい王女 | ○ | フ | |||||||||

| 墓たち | ○ | 汽車の窓から | 2 | |||||||||||

| 私と小鳥と鈴と | ○ | 不思議 | ○ | |||||||||||

| 雪 | 4 | 丘の上で | ○ | |||||||||||

| 穿のくろんぽ | ○ | フ | 計 | 13 | 4 | 20 | 27 | 29 |

| タイトル | 主題 | 視点(語り手) | 構成 | 叙述 | オノマトペ | 色 | 体言止め | 擬人法・比喩 | ||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| A | 私と小鳥と鈴と | みんなちがってみんないい | 語り手の代弁者としての「私」 | 全3連。 1・2連(事例)+3連(結論) 1連と2連が対句。 一連一文。 | *『私は~できない。」という書き方。「できる」ことを表に出さない 私=飛べない・(走れる)←→小鳥=(飛べる)・走れない *「みんなちがって」と「みんないい」との関係付けを促す叙述がないので、解釈の多様さを生む。 | |||||

| A | 土 | 無用とみられようと無名だろうと、その価位はゆるがない。人間の役に立つものだけが「要る」のでなく、何ものにも存在価位がある。 | 語り手 | 全4連。 1・2連(一般論) 3進(1・2連への疑問) 4連(結論) 一連一文。 | *「打たれる」受動態 「踏まれる」(人に手を加えられている) *3連で「要らない」ことを前提にして疑問をなげかけ、4連で「いる」ことを強調している。 | こッつんこッつん | 土→ 麥を生む 車を通す | |||

| A | 星とたんぽぽ | 見えないもの、見えにくいものに気付くことの大切さ。 | 語り手 | 全2連。 1連(一般的な見方) 2連(作者独自の見方) 1連と2連が対句。 例示から結論を導く連の形になっている。 | *1違で「見えないがある」と知られているものをあげ、2連で「目に付きにくいがある」ものをあげ、結論を導いている。 | 青いお空 | たんぽぽ→ だァまる かくれる | |||

| A’ | 大漁 | 1つの出来事に対して、いろいろなとらえ方がある。 | 語り手 | 全2連。 1連(状況) 2連(別の空想上の状況) | 1連で大羽鰮の大漁を祝う浜の様子を述ぺ、2連で獲られた鰮を弔う海の中の様子について述べている。 | 朝焼け小焼け | 鰮→ とむらひする | |||

| A’ | 石ころ | 石ころの存在の仕方は「けろりかん」だ | 1客観視点 + 語り手 2「石ころ」 3石ころを見てる人 | 全2連 1連(3つの状況) 2連(「けろりかん」という発見) | *1連に時間の流れがある。「きのふ」「けふ」「あした」 *「けろりかん」という言葉のもつ独特さがいろんな解釈を生み出している。 *ファンタジックな内容か常識的な内容か限定できる叙述がないため、視点のとらえ方が読み手によって変わる。 | けろりかん | 赤い夕日 | 石ころ→ けつまづかす 転ばす | ||

| B | 喧嘩のあと | 喧嘩のあとのさみしさ。 | 「私」 | 1連(現在の状況) 2連(喧嘩の原因を回想) 3連(現在の状況) 4連(風景) 全連「さみしいな。」でしめくくられている。 | *3違では、同じような,人ぼっちの人形を抱くことでさみしさを解消しようとしているがかなわない。 *「お人形さんも」で、さみしいと恩う対象が私だけでなく、相手の子供自分の人形、相手の人形にまで広がり、さみしさが強まる。 *4連では、風景からも心情が読み取れる。 | はろほろほろり | 隠喩「あんずの花がほろほろほろり」(涙) | |||

| B | たもと | 袂のあるゆかたを着た少女の嬉しさと恥ずかしさ。 | 少女 | 全4連。 1連(感情) 2・3連(動作) 4連(感情) | *1連では「袂のゆかた」、4連では「ゆかたの袂」と表している。 4連で「袂」を焦点化している。 *人のあまり来ない「背戸」で、「そっと踊りの真似を」し、「誰か来たか、と、ちよいと、見る」様子から少女の恥ずかしさがわかる。 *3連「とん、と、叩いて、手を入れて、誰か来たか、と、ちよいと見る。」は、夕行の音が多く使われており、リズム感がある。 *1・4連では嬉しさが明示され、2・3連では嬉しさと共に恥ずかしさが動作で暗示されている | そっと | 夕顔の花の明るい 藍 | |||

| B’ | 雀のかあさん | 子どもが雀をつかまえる出来事からわかる雀のかあさんの悲しさ。 | 全連客観視点 1.2連客観視点 3.4連雀のかあさん | 全4連。 1連(子どもの行動) 2連(人間の母親の状態) 3・4連(雀のかあさんの状態) 2連と3連が対句。 ・2連と3・4連が対比。 | *4連の「鳴かずに」で、雀のかあさんが鳴かないことに、人間の親子の雀の親子に対する無情さと、雀のかあさんのどうしようもない諦めが伝わってくる。 *鳴かないことが悲劇性を生んでいる。 *「それみてた」の繰り返しで読み手が雀の母さんの視点に立ち、雀の母さんの気持ちが明示されていないが故に、読み手がより強く感情移入する。 | |||||

| B’ | 仲なほり | 子どもの仲直りからわかる、さわやかな気持ち。 | 「私」 | 全4連。 1連(風景) 2・3連(動作) 4連(風景) 1連と4連が対比。 ・起承転結の形。 | *1違では二人の距雑が「むこう」と遠く、2・3連でも近づいていない。しかし、「げんげ」を「持った」「つんだ」「笑ってた」という二人の動作により、心理的距離が縮まったことが分かり、4連で物理的距離が近づいて、同じ視点に立って雲雀の鳴き声を聞く二人の様子がうかがえる。 | ピイチク | げんげ | |||

| C1 | 雲 | わからない。 | 「私」 | 全3連。1連(望み) 2・3違(空想) | *2・3連で「私」は雲になり、いつもとは違う空間にいるが、地上を見るのではなく、さらに上の青空を見ている。 *2・3連の空想の世界では人間は描かれず、月や雷といった人間以外のものが遊ぴ相手として描かれている。 | ふわりふわり | 青空 | 2連 | ||

| C2 | 電報くぱり | わからない。 | 客観視点 | 全4連。 1・2連(状況) 3連(謎の提示) 4連(状況) | *どんな知らせがゆくのか、悪い知らせかいい知らせか謎でおいて、風景のみを表現している。 *色使いをはっきりだすことで、リアリティーを出している。 | 赤い自転車 黒い服 麥畑 | 1・2連 | |||

| C3 | 紋附き | わからない。 | 客観視点 | 全4連。 1・2・3連(状況) 4連(謎の提示) 4連残り(状況) | *どこへお嫁にいくのか、相手は誰なのか謎でおいて、お嫁さんということだけ知らせている。=服装の意味を残す。 *最初と最後に「しづかな秋のくれがたが……」が、繰り返し書かれている。 | きらきら ちらちら | 自い御紋 藍をぽかした水いろ 紺の山 銀砂子 | 2連 | 全文比喩 夕ぐれ→紋附きを着ている。 | |

| C4 | 夕顔 | 明確でない。 ・人になぐさめられてわかるさみしさ ・さみしさを素直に表せない強がる気持ち。 | 客観視点 | 全4連。 1連(星の問いかけ) 2連(夕顔の迭:癖。 3連(里の状態} 4連(夕顔の動作・心理} ・起承転結の形。 | *夕顔は朝が近付くとしぽむ。それをファンタジックストーリーに仕立てている。*夕顔がさみしくて強がったのか、星の言棄で初めてさみしいと感じたのか、解釈は読者による。 *お空の星は、「さびしかないの」と聞くだけで、「それっきり」「すまして」と叙述されているように夕顔に構わない。 *「だんだん下をむきました」という動作からも心情が読みとれる。 | キラキラ | お乳のいろ | |||

| C5 | 手帳 | わからない。 | 手帳を拾った人 | 全2連。 1連(現実) 2連(現実と空想) | *朝の砂浜で手帳を拾った主人公が、今朝がた見たつぱくろを思い出し2つの出来事をファンタジックにつなぎあわせた作品。 *「波ざんざ」-波に聞いてもわからないことをオノマトぺで表現している。 *「波にきいても」-現実と空想の中間的表現。 *色使いをはっきり出すことで、リアリティを出している。 | ざんざ | 緋繻子 金の文字 白い つぱくろ | 1連3行目 |

Aの詩では、主題のあり方に特徴がある。みずゞは、「小さなもの、力の弱いもの、気づかれないもの、忘れがちなもの」を話題として取り上げ、焦点を当てている。弱いもの、小さなものは、一般に見過ごされているが、みずゞは「それに気づく大切さ」を提示し、主題として結論づけている。

Bの詩は、大きく分けて感情を明示した詩と暗示した詩があり、共に、対象への視点人物の感情が主題となっている。

Cの詩は、主題を明示も暗示もせず、景色や時間の流れに沿った状況だけを表している。

みすゞの詩は、主題が特徴的であるAの詩が一般によく知られているが、B・Cなどの感惰をとらえた詩、状況だけの詩もある。

みすゞの詩は、主題が特徴的であるAの詩が一般によく知られているが、B・Cなどの感惰をとらえた詩、状況だけの詩もある。| 明治36年 [1903年 0歳] | 4月11日 | 山口県大津郡仙崎村にて、父・金子庄之助、母・ミチの長女として生まれる。本名テル。2歳年上の兄、堅助がいた。 |

| 明治38年 [1905年 2歳] | 2月23日 | 弟、正祐生まれる。父庄之助、母ミチの妹フジの嫁ぎ先である上山文葵堂書店の清国営口支店の支店長として清国に渡る。 |

| 明治39年 [1906年 3歳] | 2月10日 | 父、庄之助、清国営口にて死去。金子家は仙崎にて金子文英堂書店を営む。 |

| 明治40年 [1907年 4歳] | 1月19日 | 弟正祐、下関の上山文英堂書店店主、上山松蔵,フジ夫妻と養子縁組。 |

| 明治43年 [1910年 7歳] | 4月1日 | テル、南祇園に新築された瀬戸崎尋常小学校に入学。 |

| 大正5年 [1916年 13歳] | 4月11日 | 郡立大津高等女学校入学。5月校友誌『ミサヲ』第3号に「ゆき」発表。 |

| 大正6年 [1917年 14歳] | 5月 | 『ミサヲ』第4号に「我が家の庭」発表。 |

| 大正7年 [1918年 15歳] | 5月 | 『ミサヲ』第5号に「さみだれ」発表。 |

| 7月 | 童話童謡雑誌『赤い鳥』創刊。 | |

| 11月8日 | 叔母上山フジ、金子家で死去。 | |

| 大正8年 [1919年 16歳] | 5月 | 『ミサヲ』第6号に「社会見学の記」発表。 |

| 8月23日 | 母ミチ、上山松蔵と再婚。金子家は祖母ウメ、兄堅助、テルの3人となる。 | |

| 大正9年 [1920年 17歳] | 3月24日 | 郡立大津高等女学校卒業式。テル答辞読む。 |

| 大正10年 [1921年 18歳] | 8月 | 上山松蔵倒れる。テル、九州大学付属病院に約1カ月半付き添う。 |

| 9月11日 | 正祐、作曲を始める。テル、北原白秋の詩「片恋」作曲を頼む。 | |

| 大正11年 [1922年 19歳] | 11月3日 | 兄堅助、テルの瀬戸崎吾常小学校時代の同級生、大島チウサと結婚。 |

| 大正12年 [1923年 20歳] | 4月14日 | テル、下関の母のもと上山文英堂書店に移り住む。 |

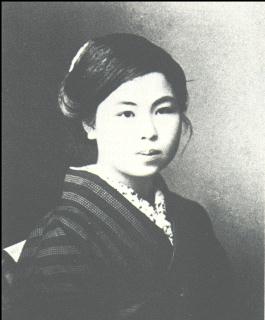

| 5月3日 | 下関市黒川写真館にて写真撮影。この後間もなく、西之端町商品館内の上山文英堂書店支店で働き始める。 | |

| 5月23日 | 正祐上京。テルこの頃からペンネーム「みすゞ」で童謡を書き、 | |

| 6月 | に入って雑誌に投稿を始める. | |

| 9月 | 雑誌『童話』9月号に「お魚」「打出の小槌」、『婦人具楽部』9月号に「芝居小屋」、『婦人画報』9月号に「おとむらい」、『金の星』9月号に「八百屋のお鳩」が一斉に掲載される。『童話』誌上で西條八十に認められ、《[若い童謡詩人の中の巨星》といわれ、投稿詩人たちの憧れの星となる。 | |

| 大正13年 [1924年 21歳] | 4月号 | 『赤い鳥』に、正祐の作曲「てんと虫」推奨。 |

| 4月18日 | 西條八十渡仏。 | |

| 大正14年 [1925年 22歳] | 3月 | 童謡詩人会発足。佐藤義美、島田忠夫、渡辺増三等の『曼珠沙華』に参加。自選集『琅かん(王干)集』を始める。 |

| 大正15年 [1926年 23歳] | 1月6日 | 正祐、テルと宮本啓喜との結婚の話を聞く。正祐建白書をだす。 |

| 2月1日 | 正祐訪仙。 | |

| 翌2日 | 三上山の麓で正祐涙の談判。この頃すでに第一童謡集『美しい町』、第二童謡集『空のかあさま』完成。 | |

| 2月17日 | 宮本啓喜と結婚。上山文英堂の二階で新婚生活を始める。 | |

| 3月 | 西條八十帰国。 | |

| 4月 | 4月号の『童話』に「露」特別募集第一席となる。 | |

| 7月 | 7月号を以て『重話』廃刊。 重謡詩人会編『日本童謡集』に「お魚」と「大漁」掲載。 | |

| 11月14日 | 長女ふさえ生まれる。下関市上新地町2379に移る。 | |

| 昭和2年 [1927年 24歳] | 夏 | 下関駅で西條八十に会う。八十編『日本童謡集・上級用』に「お魚」が載る。 |

| 8月12日 | 祖母ウメ死去。この後テル発病。 | |

| 昭和3年 [1928年 25歳] | 3月 | 島田忠夫、商品館にみずゞを訪ねるも、上新地の自宅に病臥していて会えず。 |

| 11月 | 11月号の『燭台』に「日の光」、『愛誦』に「七夕のころ」が掲載。この前後に、夫啓喜より詩作と手紙を書くことを禁じられ、以後発表作なし。 | |

| 昭和4年 [1929年 26歳] | 春 | 下関市上新地町119に移る。この愛から秋にかけて、三冊の遺稿集清書(一組は西條八十に、もう一組は正祐に託す)。 |

| 夏 | 4回目の引っ越し、下関市上新町2449。この後病の床に伏している。 | |

| 9月26日 | 9月26日付の葉書に <朝雑巾がけをすこししたら、また5日やすみました> とある。 | |

| 秋 | 遺稿集清書終わる。 | |

| 10月 | 10月より、娘ふさえの言葉を採集する『南京玉』を書き始める。 | |

| 昭和5年 [1930年] | 2月 | 下関市観音崎町三百目94-2に別居。 |

| 2月9日 | 『南京玉』止む。 | |

| 2月27日 | 宮本啓喜と正式離婚。上山文英堂に移る。 | |

| 3月9日 |  下関市亀山八幡宮隣りの三好写真館にて最後の写真を写す。 下関市亀山八幡宮隣りの三好写真館にて最後の写真を写す。

| |

| 3月10日 | 上山文英堂店内で死去。享年満26歳。 |

研究のまとめとして、金子みずゞの特徴をふまえて、パターン別に詩を創作した。その際に注意した点を次に記す。

| A | きのふも雨が降つてゐた けふも雨が降つてゐる 私は外にでられない せんたくものもかわかない なんていやな雨だらふ けれども雨がなかつたら 庭の草木も田の稲も 枯れてしまってこまるでせう (北脇) | キラキラ光るお星さま 指に瞬く お星さま 今も ずうっとこのさきも きっと きれいなままだけど 昔もきれいだったかな 昔はキラキラしてたかな いえいえ昔は ただの石 光を秘めた ただの石 (笹尾) | |

| A’ | しとしと しとしと 雨降りだ 今日もお外で遊べない ザーザー ザーザー 雨降りだ せんたくものもかわかない しとしと ザーザー しとザーザー ママも私もイヤだけど 庭のカエルも 草花も たっぷんたっぷんゆれている (北脇) | サケはなぜなぜ川上る 背びれはやぶれ 傷ついて サケはなぜなぜ川上る 駆り立てるのは 何なのか 海の底には キラキラと 光る命がたぁくさん (笹尾) | わあーい わあーい やきいもだ おち葉も いっぱい 拾ったし 消し水 しっかり くんできた あとは 焼けるの 待つだけよ けれども いもや おち葉らは きっと 熱くて 苦しかろ (笹尾) |

*「雨」は、同じテーマで表現方法を変えたもの。

| B | 明日はえんそく うれしいな 遠くへお出かけ うれしいな おやつも いろいろ 買ひました うんどうぐつも あたらしい 風に吹かれて ゆれている てるてるポーズが 笑ってる 遠くへお出かけ うれしいな 明日はえんそく うれしいな (北脇) | けふは 晴天 うんどうかい 私が でるのは 組み体そう あんなに 練習 やったのに どうして 失敗 したんだろ くやし涙がほろほろと ほおをつたって 流れ出す 口に入った しょっぱさに よけひに涙があふれ出す (北脇) | ピーヒャラ ピーヒャラ ふえたいこ 空色はっぴは まだかたい。 ピーヒャラ ピーヒャラ ふえたいこ はやしは だんだん近くなる。 私もお外に出たいけど かあさんいなくて、出られない。 ピーヒャラ ピーヒャラ ふえたいこ かあさん はあやく帰ってね。 (畑谷) |

| B’ | おやつはまへに 買ひました 着ていく ようふく 決めました かあさんおかずは カラアゲね ぜったい ピーマン 入れないで 風に吹かれて ゆれている てるてるポーズが 笑ってる あとは明日を待つばかり あとは明日を待つばかり (北脇) | さくさく さくさく 白い雪 子どもがわらわら 遊んでる お犬もたったか かけまわる みんなが遊んだ雪の下 ゆっくりのぴる フキノトウ (北脇) |

*「えんそく」は、同じテーマで表現方法を変えたもの。

| C | 時計が十時をまわるころ とうとうお城につきました ボスを倒せばお姫さま たすけて国に帰れます 父さん怒って言いました 「明日も学校あるんだろ」 そうよガッコで友達に クリアしたよといいたいの (植田) | お庭に2羽の鳩がいて 仲良く並んで 歩いてた。 お庭の端を テケテケと よりそいあって 歩いてた。 さらさら 雨が降ってきて 一羽の鳩は飛んでった。 残った鳩は うずくまる 飛ぶのを諦め 丸くなる。 (畑谷) |

私が両手をひろげても、 お空はちつとも飛べないが、 飛べる小鳥は私のやうに、 地面を速くは走れない。 私がからだをゆすつても、 きれいな音は出ないけど、 あの鳴る鈴は私のやうに たくさんな唄は知らないよ。 鈴と、小鳥と、それから私、 みんなちがつて、みんないい。 |

青いお空の底ふかく、 海の小石のそのやうに、 夜がくるまで沈んでる、 昼のお星は眼にみえぬ。 見えぬけれどもあるんだよ、 見えぬものでもあるんだよ。 散つてすがれたたんぽぽの、 瓦のすきに、だァまつて、 春のくるまでかくれてる、 つよいその根は眼に見えぬ。 見えぬけれどもあるんだよ、 見えぬものでもあるんだよ。 |

こツつんこツつん 打たれる土は よい畠になつて よい麥生むよ。 朝から晩まで 踏まれる土は よい路になつて 車を通すよ。 打たれぬ士は 踏まれぬ土は 要らない土か。 いえいえそれは 名のない草の お宿をするよ。 |

朝焼け小焼けだ 大漁だ 大羽鰮の 大漁だ。 濱は祭りの やうだけど 海のなかでは 何萬の 鰮のとむらひ するだらう。 |

きのふは子供を ころばせて けふはお馬を つまづかす。 あしたは誰が とほるやら。 田舎のみちの 石ころは 赤い夕日に けろりかん。 |

袂のゆかたは うれしいな よそ行き見たいな気がするよ。 夕顔の 花の明るい背戸へ出て そつと踊りの真似をする。 とん、と、叩いて、手を入れて、 誰か来たか、と、ちょいと見る。 藍の匂の新しい ゆかたの袂は うれしいな。 |

ひとりになつた 一人になつた。 むしろの上はさみしいな。 私は知らない あの子が先よ。 だけどもだけども、さみしいな。 お人形さんも ひとりになつた。 お人形抱いても、さみしいな。 あんずの花が ほろほろほろり。 むしろの上はさみしいな。 |

子供が 子雀 つかまへた。 その子の かあさん 笑つてた。 雀の かあさん それみてた。 お屋根で 鳴かずに それ見てた。 |

げんげのあぜみち、春がすみ、 むかうにあの子が立つてゐた。 あの子はげんげを持つてゐた、 私も、げんげを摘んでゐた。 あの子が笑ふ、と、気がつけば、 私も知らずに笑つてた。 げんげのあぜみち、春がすみ、 ピイチク雲雀が啼いてゐた。 |

私は雲に なりたいな。 ふわりふわりと 青空の 果てから果を みんなみて、 夜はお月さんと 鬼ごつこ。 それも飽きたら 雨になり 雷さんを 供につれ、 おうちの池へ とびおりる。 |

赤い自転車、ゆくみちは、 右もひだリも麥ばたけ。 赤い自転車、乗つてるは、 電報くばリの黒い服。 しづかな村のどの家へ、 どんな知らせがゆくのやら、 麥のあひだの街道を 赤い自転車いそぎます。 |

しづかな、秋のくれがたが きれいな紋つき、着てました。 白い御紋は、お月さま 藍をぼかした、水いろの 裾の模様は、紺の山 海はきらきら、銀砂子。 紺のお山にちらちらと 散つた灯りは、刺繍でせう。 どこへお嫁にいくのやら しづかな秋のくれがたが きれいな紋つき着てました。 |

お空の星が 夕顔に、 さびしかないの、と ききました。 お乳のいろの 夕顔は、 さびしかないわ、と いひました。 お空の星は それつきり、 すましてキラキラ ひかります。 さびしくなつた 夕顔は、 だんだん下を むきました。 |

静かな朝の砂濱で 小さな手帳をひろつた 緋繻子の表紙、金の文字 あけてみたれどまだ白い たれが落して行つたやら 波にきいても波さんざ 渚に足のあともない きつと今朝がた飛んでゐた 南へかへるつぱくろが 旅の日記をつけるとて 買うて落したものでせう。 |