- 教育実習 -

| 中学校 |

中学校の教育実習がありました。 僕は小学校教員養成課程なので、これは併習実習になります。 自分の出身校での実習になりました。懐かしいです。 理科専攻なので、担当教科は当然理科でした。 実習生は5人いましたが、理科は僕1人だけでした。 英語の実習生は2人いましたよ。 2年生と3年生の理科を担当しました。 |

||||||||

| 理科室 |

理科室は第1、第2の2つあり、両方とも使われています。 その2つに挟まれたところに準備室があります。 1年生は第1を、2、3年生は第2を使うことが多いようです。 写真は第2理科室です。

人のいない理科室。ちょっと怖い? |

||||||||

| 眺め |

理科室近くの廊下からの眺めです。 僕が通っていた頃とあまり変わっていませんね。 |

||||||||

| 予備実験 |

実験の前に、教師は予備実験をすることがあります。 実験のコツや流れがつかめ、指導しやすくなります。 特に時間がどれくらいかかるかということは重要なことです。 写真はマグネシウムの酸化実験の予備実験の様子です。 ちなみに、その結果は以下のようになりました。

つまり、マグネシウム1.5gについた酸素は1.1g よって、マグネシウム:酸素=3:2

酸化後にできた酸化マグネシウム 反応中は、まぶしく光ってきれいです。 |

||||||||

| 顕微鏡 |

生物分野もやりました。 顕微鏡は班に2〜3台用意できますが、 接眼レンズがないものもあり、先生と一緒に全部チェックしました。 生徒のみんなは、光を得るため、窓際に行って観察、スケッチをします。 写真は教師用で、光源が付いています。さわると熱いです... |

||||||||

| オオカナダモ |

細胞の学習では、オオカナダモとタマネギの細胞を観察、スケッチしました。 写真はオオカナダモです。よく金魚と一緒に水槽に入っていますね。 |

||||||||

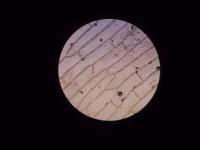

| オオカナダモの細胞 |

オオカナダモの細胞の写真です。 顕微鏡の接眼レンズにデジタルカメラをくっつけて強引に撮影。 酢酸カーミンをかけなくてもよく見えるので、かけないで観察しました。 |

||||||||

| タマネギの細胞 |

タマネギの細胞の写真です。 酢酸カーミンをかけて、染色後、観察しました。 核がよく見えるようになります。 うめぼしみたいです。 |

||||||||

| 研究授業 |

研究授業はオオカナダモ、タマネギの細胞の観察の次の時間にあたる、 「ヒトの頬の内側の細胞の観察」をしました。 オオカナダモ、タマネギとは違って、動物の細胞になります。 植物細胞との類似点、相違点を見てほしいところです。 班員の誰の細胞を見るか...やはりじゃんけんかな? 僕の担当したところは、「細胞と生物の成長」にあたりますが、 その後、授業は 「生物のふえ方と遺伝」「生物の類縁関係と進化」「生物どうしのつながり」 と続きます。 |

||||||||

| その他 |

学校の中庭の写真です。 昔はテニスコートになっていたのですが、現在は変わっています。 木の右に写っているのは小さい池で、魚がいます。 「ビオトープ」を作るらしいです。

僕の卒業時の卒業記念を発見! 卒業して、何年が経つのだろう。

何だ、これは? 扇風機だ。 |

||||||||