| 『赤外線の発見』物語 赤外線を発見したのは、ウィリアム・ハーシェルという人です。ハーシェルさんは光と熱の関係を調べるために、いろいろな実験をしていました。その中のひとつの実験でハーシェルさんはプリズムというものを使って光をわけて、スペクトルをつくりました。そして出てきたスペクトルのそれぞれの色の温度を測りました。すると紫色の光がいちばん温度が低く、赤色に近づくほど温度は高くなったのです。 しかし、可視スペクトルの赤色の外側の何も光が見えないところが、赤色より温度が高くなった。その結果からハーシェルはそこには目には見えないが、波動エネルギー『赤外線』が存在していると気づいたのです。 |

|---|

|

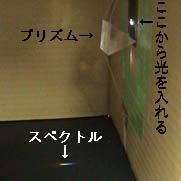

これがプリズムです。 これを使って、光をスペクトルにわけるのです。 |

|---|---|

|

この写真はプリズムを使って、スペクトルにわけているところです。小さな穴から光を通し、プリズムを抜けると、スペクトルが現れます。 |

|

これがスペクトルです。7色に見えている光が可視スペクトルで紫よりも赤のほうが温度が高くなるようです。そして、光は見えないけど赤色の外側には、赤よりも温度が高くなった赤外線が存在しているのです。 ちなみに、紫の外側には紫外線があります。 |

| 赤外線を知ろう 赤外線は電磁波の一種であり、波長が1mm〜0.75μmの長さである。熱をもつ物体から放出されるので、熱線と呼ばれている。 |

|---|

| 赤外線の利用 身の回りには赤外線を利用したものがあります。暖房器具がよく耳にする身近なものです。赤外線電球を使ってあたためている電気コタツもあります。赤外線は電磁波だから反射します。だから、ストーブの周りに鏡みたいなものが付いているのも、前面に赤外線を多く出そうとする工夫なのです。 そのほかにもいろいろあるけど、気象衛星にも使われているのが不思議だったので、少し調べてみました。 ・気象衛星 |

|

《参考文献》 デイヴィッド・バーニー 著 『ザ・サイエンス・ヴィジュアル 2光』 【東京書籍】 好村滋洋 著 『初等物理シリーズ8 光と電波』 【培風館】 |

|---|