物体と音の関係を理解しするとともに、簡単な計算式によって音階を作ってみる。

・必要なもの塩ビ管(または竹・あし・スティール管などでもよい)20cm、のこぎり、コルク、丈夫なひも

1.8本の管の音程を作るために管の長さをそれぞれ考えて切る。 音階は一つの方法からできている。音の振動数は、ド:レ:ミやソ:ラ:シは整数比8:9:10になり、ド:ミ:ソやファ:ラ:ドは4:5:6の整数比になる。

これを管の長さの計算に応用する。8本の管のうち一番長い最低音の管と一番短い最高音の管を1オクターブの音程(振動数1/2)にする。つまり最高音の管は最低音の管の1/2の長さになる。

最低音が20cmの場合

| 音階 | ド | レ | ミ | ファ | ソ | ラ | シ | ド |

| 長さ | 20 | 20×8/9=17.7 | 20×8/10=16 | 10×6/4=15 | 20×4/6=13.3 | 10×6/5=12 | 13.3×8/10 | 20×1/2 |

2.出来上がったパイプの底にコルクをつめる。

3.パイプを並べてひもでくくる。それでもぐらぐらする場合は接着剤などで固定する。

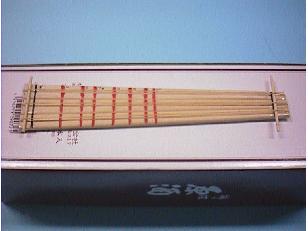

参考 パンフルート(葦フエ)

| フエ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・実験の目的 音が身近にある現象であることを、簡単なものを使っていろいろな方法で音を出したり、音が出ているものを観察したりして、音に対する認識が深まるようにする。 ・必要なもの フィルムケース・ストロー・セロハンテープ |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・実験の方法 1.フィルムケースの中央あたりにカッターで一辺5mm程度の四角な穴をあける。音が出にくい場合は、少したてながにしたほうがよい。ケースのふたは使わない。あけたままでよい。 2.ストローを(曲がるものが便利)を適当な長さに切り、あけた穴に当てて、音がよく出るところを探す。 3.音が出るところで、セロハンテープを使い、固定する。10〜15°ぐらいの角度をつけたほうがよい。 発展 ・ふたをつける部分を手前にすると、親指で空気調整し音の高さを変えることができる。 ・半分ほど水を入れると、小鳥の鳴き声のような音がする。 ・2個つなげて、穴を3つあけると、親指より音の調節が楽にできる。 ・工作用紙を利用して、紙リコーダーを作りことができる。 感想…簡単に作ることができるし、工夫次第でいろいろな音が出で面白かったです。子どもたちの前で水を入れたりして遊んだら大変なことになりそう… 参考 http://www.shinko-keirin.or.jp/rika/jissen/9811/3nen/index.htm より 熊本県熊本市立川上小学校 中山健二 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| 輪ゴムギター | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・実験の目的 輪ゴムを弦にして簡単なギターをつくる。指で押さえる位置を変え、輪ゴムの長さを変えると音の高さが変わる。弦の長さと音階の関係を調べるてみる。 ・必要なもの わりばし・輪ゴム・マッチ棒・セロハンテープ・ものさし・空き箱 |

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| ・実験の方法 1.わりばしの割れている先端にセロハンテープを巻き、輪ゴムをかけても割れ目が開かないようにする。 2.表にしたがって、わりばしの上に各音階に相当する位置に目印を書く。

3.18cmの弦の両端は、マッチの軸で浮かせるために、マッチ棒をセロハンテープで固定しておく。 4.輪ゴムをわりばしの両端にかける 5.空き箱を共鳴箱にする。輪ゴムギターを空き箱にのせ、目印の線の位置を指で押さえて、音階をたしかめる。 6.音が小さい場合は、共鳴箱の大きさや種類を変えたり、箱に穴をあけたりしてみるとよい。 参考文献…佐巻健男・滝川洋二 編著:「たのしくわかる物理実験辞典」:東京書籍株式会社(1998) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

| てっきん | ||||

| ・実験の目的 物体と音の関係を理解して、打楽器を作ってみる。 また、鉄だけではなく銅など入手しやすいものをいくつか作って発生した音の振動数を適当な方法で調べ(パソコンソフトなど)比較すると、 棒の長さから求めた波長とかけ合わせると金属棒を伝わる音速度が求まります。この数値を「固体中の音速度」(理科年表など)と比較すると、興味深く観察できると考えています。 ・必要なもの 金属棒・木の板・ねじ・輪ゴム |

| |||

| ・実験の方法 作る前の予備知識…楽器の長さと基本的振動数 1.まず、金属棒の長さを適当に決め、たたいたときに音が響く点を探す。(音が響く点は、金属棒の長さ1/4のところより少し外側にある)響く店が見つかったら、振動数測定ソフトを用いてそのときの振動数を測定する。(そこまでこだわらなければパスしてもよい) (1)式(楽器の長さと基本的振動数)より、長さと振動数から、材料となる金属板の比例定数aが求まる。 2.長さを計算する 絶対音感で作る場合、振動数はそれぞれ「楽器の長さと基本振動数」のに示すとおりである。また(1)式に求めたaを代入することによって、切るべき長さを計算できる。 3.金属棒を切る 4.支点を探す 切断した金属棒の端からそれぞれを2支点で支え、たたいて響く支点を探す。それぞれの金属の1/4より少し外側にある。 5.穴をあける 支点がわかったら、そこに穴をあける。 6.土台をつける ねじとゴムで土台に取り付ける。 |

||||