加藤先生が大阪教育大学に赴任されるまで( 〜1971)

中山書店 現代生物学大系11a 1980、 表紙カバー(イモリ胚の結紮)より

| 1945 |

|

「1945(昭和20)年秋、私たち県立鳥取二中の3年生は工場から学校へ帰り、軍隊が徴用していた教室を再使用するため汗を流していた。しかし、休日には、母にねだって古い蚊帳地で作ってもらった捕虫網を持って野山へ出かけることもできた。それまでの数ヶ月、工場の油臭の中で小さくなっていた14才の少年にとって、もう会えないと思っていた兵役帰りの兄といっしょの山路や谷川は、自由と歓喜があることを知らせてくれる道であった。学校での戦後の新時代の息吹きは、運動部以外の文化部(文芸、図書、科学班など)の再建と新聞部の創設にも見られた。私は何気なく科学班に入ったが、そこでは、理科室の出入は自由で、先生方は教壇で見るのとはちがった個性で生徒に対応して下さっていた。....」 |

| 1953 |

|

「....当時、発生学講座の市川衛教授は昆虫変態の研究に余念がなかったから、講座の両生類発生学の伝統は高谷博助教授・生島伸茂講師・岡田節人助手によって受け継がれていた。.....両生類発生の研究を志して、1953年に修士課程に進学した加藤憲一君と私はこれら3人の先達から親しく研究の手解きを受けることになった。...」 |

|

|

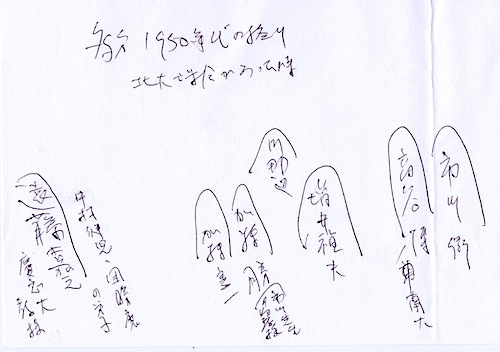

加藤先生(左から二人め)所蔵の写真とメモ書きより (1957年8月29~31日に札幌であった第28回動物学会大会のときの写真と思われます。) |

| 1966 |

|

「....やっと3回生になって間もなくの頃、卒論と修論の指導教官であった中村先生に連れられて発生生物研究会(?正確な名称は失念した)なる会合を傍聴させて頂いたことがあった。場所は靱の科学技術センターの会議室、...いくつかの大学の先生方が集まっておられ、貧乏学生だった私には全く異質な世界であった。ややあって、スライドを使っての話題提供があり、淡々とした雰囲気で話が続いていった。 |