授業紹介

教育探究コースでは、教育現場の最前線で教育を探究的に学び続けられる教師を育成するために、教職力量の基盤となる教育学や心理学、道徳教育学、教科教育学を融合する先進的なカリキュラムを設定し、学生と教員がともに教育とそれに関わる人間自身を探究します。

1回生

ダイバーシティ(多様性)社会を前提とした教育研究を進めるにあたり、入門的性格を帯びる各授業で、現代の学校教育に求められる諸課題や、それにアプローチする方法の概観を獲得します。

教育科学入門

コース担当教員が各専門分野に基づいて教育科学の基礎にあたる内容を講義することで、教育学・心理学・道徳教育学・教科教育学の考え方と具体的な実践から理解することをめざします。

学校におけるICT活用

次世代教育専攻共通の必修科目で、ICT教育コースの学生と一緒に受講します。教育現場におけるICT(情報通信技術)の活用について,その歴史的経緯や意義、理論、今後の方向性を理解するとともに、ICTを活用した授業デザインを行うことができるようになることをめざします。

2回生

教育学、心理学、道徳教育学、教科教育学という4つの領域の専門的学修が本格的に始まり、特に学習者中心を意識した自身の問題意識を醸成します。

共生する社会と教育方法学

多様化・複雑化する現代社会の状況や子どもを取り巻く環境の変化を踏まえて、学校という場に相互に人格を尊重し支え合う共生社会を実現していくための教育方法のあり方について、歴史に学び今後を展望します。

心理学実験

心理学の古典的実験実習とそのレポート執筆を通して、科学的思考と科学論文執筆法の基礎の習得を実践的にめざします。量的データを扱う関係上、統計学の基礎も合わせて学びます。

3回生

専門の学修と並んで、基本教育実習など実際の学校教育現場での体験も視野に入れながら、自身の「強み」を活かす探究課題を明確にし、卒業研究につながる活動を展開します。いわゆるゼミ(「教育探究演習」)は、各学期2つのゼミを受講します。

教育探究演習

グローバル社会およびダイバーシティ社会における学校教育のさまざまな課題を自ら発見し、その課題解決のために科学的に探究していくための基礎的知識の理解と探究の態度を、演習形式により修得することをめざします。演習の最終段階では、自分が最も関心を持った学校教育に関する課題を絞り、卒業論文のテーマとして確定します。

道徳授業の実際

「道徳」は、多様な内包が混在する概念であり、指導方法も多様なものとなります。一方、特別の教科化により、検定教科書をベースに授業が行われるという現実もあります。そこで、発達と道徳性の諸相を意識した実践構想に向けて、代表的教材の学習指導案作成を中心に、現場での指導助言の経験からのフィードバックを交えて、「引き出しを増やす」ことをめざします。

先進的授業開発論

個別最適な学びと協働的な学びの両立が求められる中で、従来の教科学習とは異なる、資質・能力の育成を志向する授業構想について、先進的な授業モデルをてがかりにその特質を理解するとともに、カリキュラム開発の視点を獲得します。

4回生

卒業研究(卒業論文)として自身の探究課題に取り組むとともに、希望に応じて、さらに高度な学修の道筋として、教職大学院等への進学を準備します。ゼミ(「教育探究ゼミナール」)は、卒業研究の指導教員のゼミを受講します。

教育探究ゼミナール

教育探究演習における学修の成果をふまえ、指導教員の下で卒業論文の構想、作成を行います。ゼミの総まとめとして、受講生による報告会を行い、学校教育の今日的課題の解決に必要となる教育科学に関する知識理解と技能修得がどの程度達成できたかを総括的に評価します。

教職実践演習

大学4年間の学習や課外のボランティア活動などを通して身につけた資質能力が、教員として最小限必要な資質能力として有機的に統合され、形成されたかを確認します。指導教員との第1ブロック「ガイダンス」で自己分析・課題確認を、第2ブロック「ミニ講座」で個別課題に応じた補完・発展学習を、第3ブロック「ふりかえり」でその成果の確認を行い、教職への展望を明らかにします。

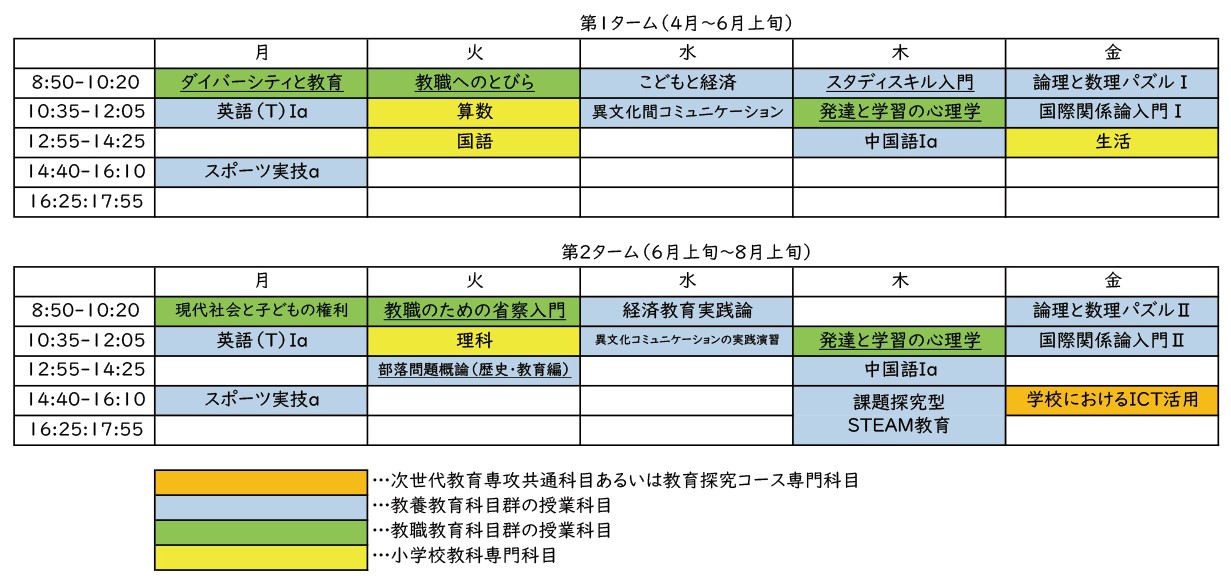

時間割紹介

これは、2024年度入学のAさんの2024年度前期の時間割です。科目名称を一部省略しています。 Aさんは上記科目の他、時間割外講義や集中講義として「情報活用基礎Ⅰ」や「世界の教育事情-教科編-」を履修しています。

下線を引いた科目は、教育探究コースの教員担当科目です(次年度以降、変更の可能性があります)。教職教育科目群の授業でもコースの教員の授業を履修することが多いのが、教育探究コースの特徴のひとつといえます。