調理学実習について

大学でも調理実習はありますが、表題のように「調理学実習」になっています。

これは、調理科学的な要素も入れたいと思ったからです。

調理って、わざわざ大学で学ばなくても、クッキングスクールもあるし、家で教えてもらえることもあるし、何ならSNS(動画やインスタグラム、エックスなど)で自学自習もできるんじゃ…?って、思った人はいるでしょうか。

調理そのものは、ヒトの基本行動の一つだと思います。

食べないと従属型生物であるヒトは栄養を補充できず、生命維持ができないからです。

【食べられないものを食べられるようにする】のは調理の重要な意義の一つで、

いろいろな意味を持っています。つまり、調理を支える学問もある。

学問として成り立っていないと総菜工場や食品工場は作れないはずです。

【食べられないもの】には、本当に食べられないもの、例えば小麦や生米も該当します。

生デンプンがあるので、糊化して食べられるようにするのです。

青梅のようにそのままでは有毒な食品も調理加工して食べます。

大きなマグロ、肉牛、なども【食べられないもの】。

そのまま食べられるはずもなく、解体したり、皮をむいたり、切ったり、加熱したり…。

ヒトの口に入るようにあれこれ作業します。包丁の切れ味や切り方で味が変わります。

調理の意義を学術的に考えることで、基礎教科である理科や社会、国語などが生きてくると

思います。基礎教科と生活や産業といった応用科学の橋渡しをするのが調理であり食物です。

生活するためだけなら、作らなくても、買えばいい。コメを買わなくても、パンやカップ麺、

おにぎりなどを買えば食事はできます。レストランや定食屋で注文する方法もあります。

最近では、スーパーやコンビニエンスストアなどが割引セールをしたり単身世帯用に少量パック

を作ったりしているので、うまく買えば作るより効率よく安価に食事ができるのかも。

栄養重視で食事するなら栄養に特化した食品も多いですよね。なら、それもあり?

うん、それはある意味正解なんでしょうが、じゃあ、スーパーやコンビニエンスストアが

なかったら、どうする?ライフラインが切れたら?海外に行ったら日本食ストアもなくはない

けれど、欲しいものはないかもしれない。留学先で何か日本食を作ってよ、って言われたら?

海外だと「これ、ママの得意料理のスープなんだ。」ってお手製料理が出てくることも。

料理研究家なみのスキルを持っていなくても、必要な栄養摂取量を満たすための食事をととのえ、

季節や文化を楽しみ、我が家の食文化を継承するための調理。それも必要だと思います。

野外バーベキューや鉄板焼き、しゃぶしゃぶ、たこ焼きパーティなど、みんなで調理しながら

食べることもありますよね。しかも楽しい。話せなくてもその場にいると和みそう。

調理はコミュニケーションの要にもなるんじゃないかな。

今は他人の作ったものを食べるのが苦手な人もいるけれど…。

食行動を消費行動だけにしてしまうのは良くないことだと思います。なぜでしょう?

家庭科の食領域では、そういったことが理解できるように教えたいから、

家庭やクッキングスクールとは一味も二味も違う調理実習を展開しようと工夫されてると

思います。スキルだけを学ぶのではなく、その背景を学ぶような実習にするために

大学でも調理をしながらいろいろ考えてもらえるよう配慮しています。

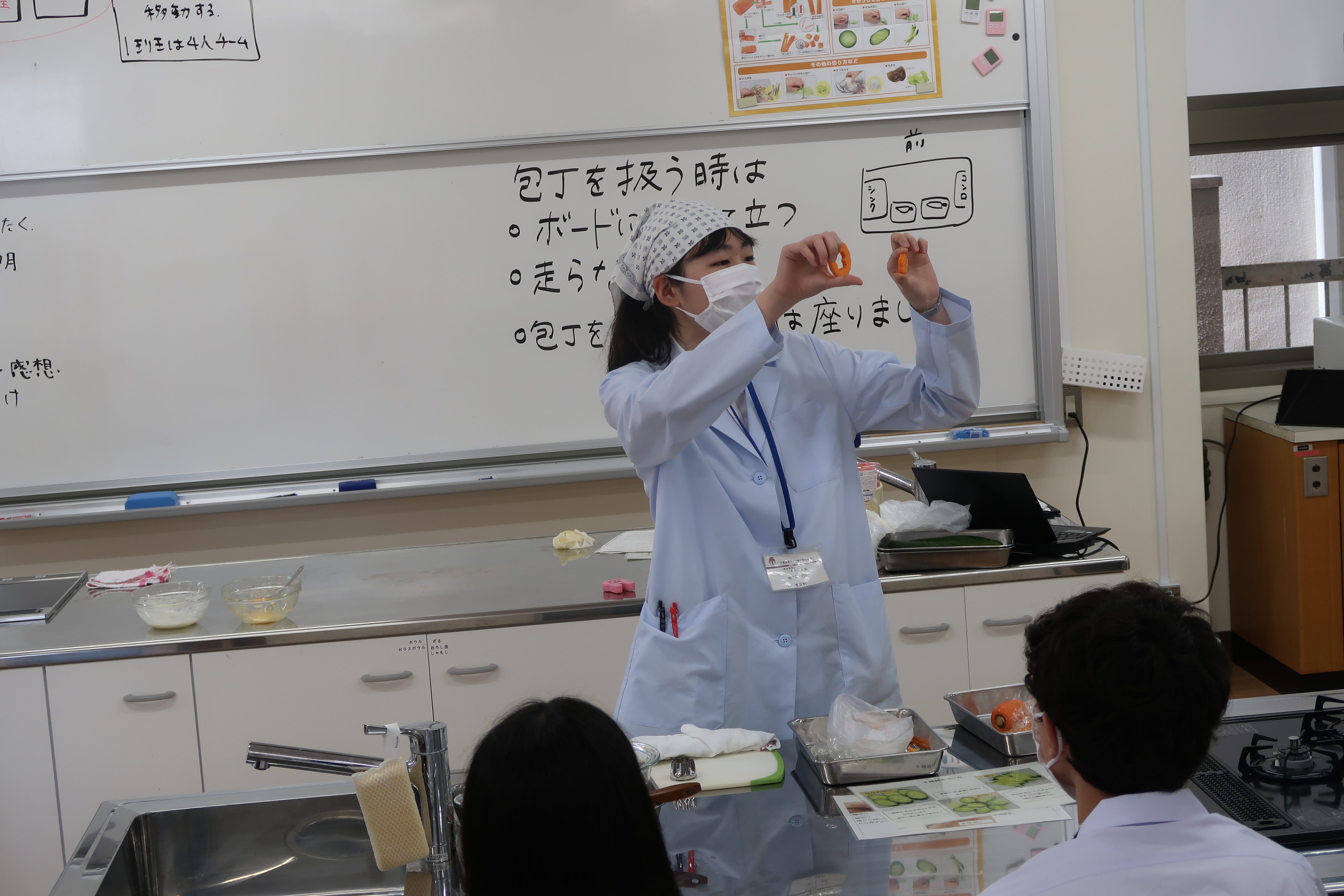

左は教育実習で調理実習をやっている風景です。

家政教育専攻 食物学研究室

家政教育専攻 食物学研究室